Geschichte des WestensHeinrich August Winkler beendet sein Meisterwerk

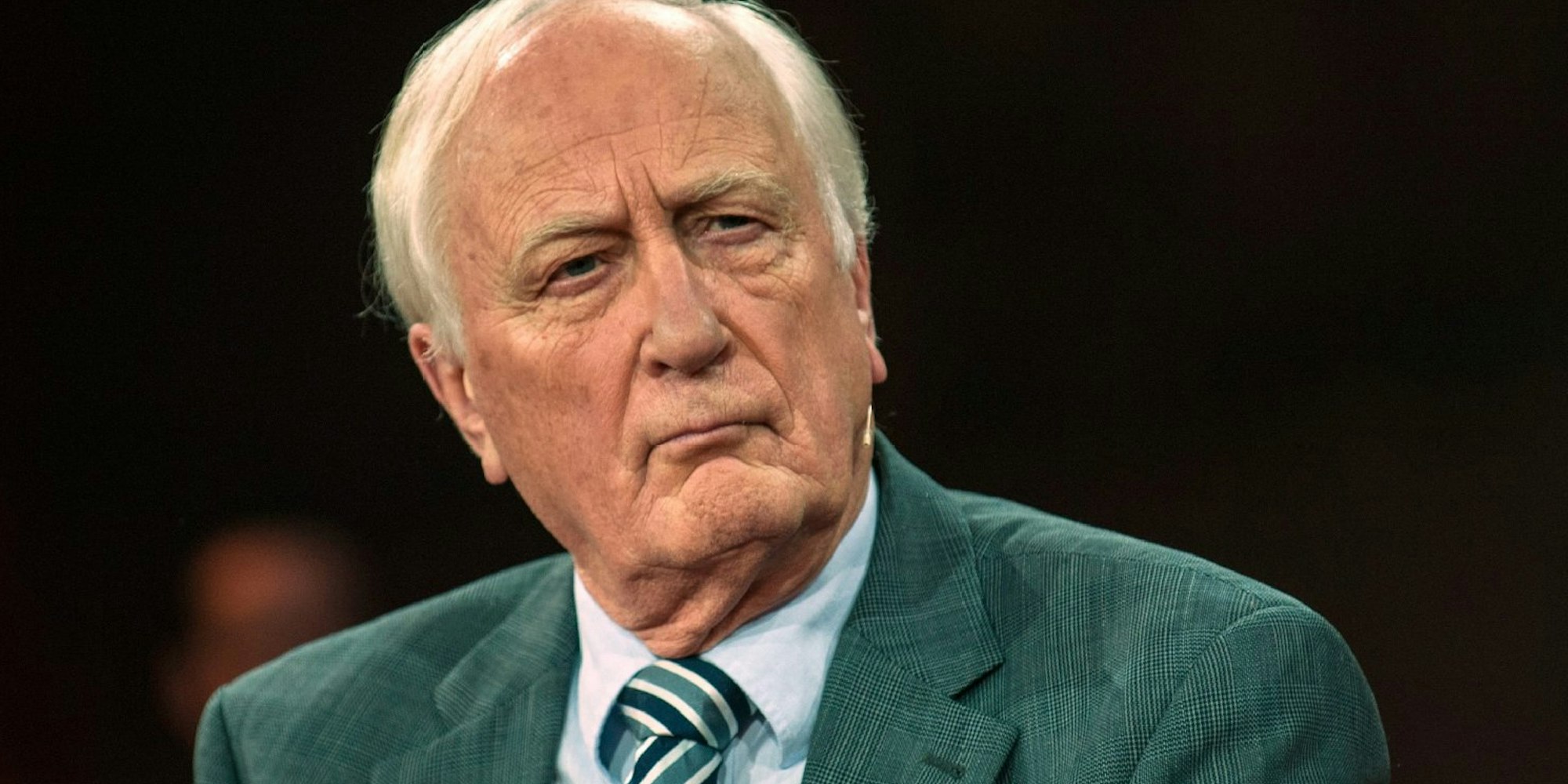

Historiker Heinrich August Winkler im November 2014 in der ARD-Talkreihe "Günther Jauch" über Kreml-Chef Putin. (Foto: dpa)

Copyright: Lizenz

Bonn – Der Mann ist ein begehrter Interviewpartner zum Terror des "IS" wie zur "Pegida"-Bewegung, kann die Ukraine-Krise ebenso eloquent einordnen wie das transatlantische Zerwürfnis oder das Attentat auf die Karikaturisten von "Charlie Hebdo" in Paris: Der Historiker Heinrich August Winkler (76) ist ein Phänomen, seinen Status als Weltdeuter und -erklärer hat er zu Recht. Im Herbst erschien Band drei seiner fulminanten "Geschichte des Westens" (Vom Kalten Krieg zum Mauerfall), soeben hat er den abschließenden vierten Band vorgelegt, der sich "Die Zeit der Gegenwart" nennt und in der Tat wie ein kommentierter Nachrichtenticker ganz nah zu unserer Gegenwart aufschließt. Für die Disziplin der Historiker, die sich gerne im abgesicherten Quellenfeld bewegen, ein kühner Schritt: Höhepunkt des vierten Bandes ist die geradezu atemlos hingeschriebene Chronik des Krisenjahres 2014. Bis zur letzten Sekunde muss Winkler an diesem aktuellen Panorama geschrieben haben; die Tinte war quasi noch feucht, als der fast 700 Seiten dicke Wälzer in Druck ging.

EU-Erweiterung und Weltfinanzkrise, Bosnienkrieg, Kosovokrieg, Irak-Kriege und arabischer Frühling, von Clinton zu Bush und Obama auf der einen Seite, von Jelzin bis Putin auf der anderen, der 11. September 2001 und die Folgen, der Ukrainekonflikt, IS-Terror und die übrigen Ereignisse des Krisenjahres 2014: Die vergangenen 23 Jahre hatten es in sich, Winkler bringt sie uns mit einer klaren Sprache, hier und da pointiert kommentiert nahe. 2014 ist für ihn ein "Epochenjahr", wie er kürzlich in einem Radio-Interview erklärte. Mit der russischen Aggression gegen die Krim "endet in gewisser Weise die Zeit nach dem Kalten Krieg, die Epoche, die gekennzeichnet war durch die Hoffnung, es werde sich nach den friedlichen Revolutionen in Ostmitteleuropa über kurz oder lang so etwas wie ein trikontinentaler Friedensraum im Zeichen der Demokratie von Vancouver bis Wladiwostok herausbilden". Diese Hoffnung habe Putin zerstört.

Winklers Abschluss der brillanten Tetralogie (Band eins reichte von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, Band zwei widmete sich der Zeit der Weltkriege 1914-1945, Band drei dem Zeitraum vom Kalten Krieg bis zum Mauerfall) ist bei allen kritischen Tönen ein fulminantes Plädoyer für die Werte des Westens, die in zwei Jahreszahlen festgeschrieben sind und sich zu einem zweiteiligen Begriff bündeln lassen. Die Daten sind das Jahr 1776 - die Unabhängigkeitserklärung der 13 britischen Kolonien in Nordamerika am 4. Juli - und 1789 - die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August im Zuge der Französischen Revolution. Die Begriffe sind Demokratie und Menschenrechte. Das Projekt und das Wertekorsett des Westens sind mit diesen zwei Daten und zwei Begriffen verwoben. Winklers vier Bände analysieren die wechselnde Distanz und Nähe zu den Zielen des aufgeklärten Westens, wobei sein Augenmerk immer auf das Miteinander USA-Europa liegt. Der Historiker betont, dass diese Geschichte gerade "keine Geschichte des ununterbrochenen Fortschritts in Richtung auf mehr Freiheit" sei.

Heinrich August Winkler: Geschichte des Westens. Band 3: Vom Kalten Krieg zum Mauerfall. C. H. Beck, 1258 S., 39,95 Euro. Band 4: Die Zeit der Gegenwart. C. H. Beck, 687 S., 29,95 Euro

Der mit dem Kalten Krieg einsetzende dritte Band diagnostiziert zumindest am Anfang eine enge Beziehung der Mächte im Westen, eine Art Schicksalsgemeinschaft. Kurz wird dieser Schulterschluss nach dem Schock des 11. Septembers 2001 hoch emotional und mit großer Geste wiederholt - Stichwort: "Wir sind alle Amerikaner". Doch fast schneller als sich die Rauchschwaden über dem nach dem fürchterlichen Attentat entstandenen Trümmerfeld an der Südspitze von Manhattan verflüchtigt hatten, bekam diese Geschlossenheit schon Risse.

Wieder Risse, muss man sagen. Denn die Politik der transatlantischen Freunde wurde in Europa schon zuvor und nicht erst seit dem Vietnamkrieg kritisch beäugt. Eindrucksvoll beschreibt Winkler den skandalösen Wahlgang nach der sehr erfolgreichen Ära Clinton, als der Präsidentschaftskandidat der Demokraten Al Gore sich in dem von Jeb Bush regierten "Sunshine State" Florida trotz nach Stimmen gewonnener Wahl dem Republikaner George W. Bush geschlagen geben musste - Jebs älterem Bruder. Die Ermittlung der letztlich entscheidenden Wahlmänner wurde in Florida unter anderem durch besonders in Wahlbezirken der Demokraten unzuverlässige Zählmaschinen zur Farce. Am Ende entschied der Supreme Court die Wahl. Bush wurde der 43. Präsident der Vereinigten Staaten. Historiker Winkler schreibt von "Willkür" und "Gerichtsputsch".

Im "Krisenjahr 2014", so ist das sicherlich spannendste Kapitel in Winklers Band vier überschrieben, erscheint die Kluft zwischen den USA und Europa besonders tief. Nicht nur wirtschaftlich. Die USA stehen als nach wie vor führende Weltmacht 2014 besser da als das kränkelnde Europa. Winkler nennt zwei Gründe: Durch "Fracking", das in Europa weitgehend verpönt ist, haben die Amerikaner ihre Energiekosten in den Griff bekommen, und die USA sind weltweit führend bei der "Informatisierung der klassischen industriellen Produktion" (Industrie 4.0). "Europa war es bisher nicht gelungen, auf dem Feld von Internet und cyber-physischen Systemen aus dem Schatten Amerikas herauszutreten."

Das Verhältnis des alten zum neuen Westen unterzieht Winkler anschließend einer gründlichen Analyse. Die Europäer leben in "postklassischen Nationalstaaten", die sich dem Völkerrecht unterordnen und ihre Hoheitsrechte zum Teil auf supranationale Einrichtungen übertragen haben. Währenddessen sind die Vereinigten Staaten ein volkssouveräner Nationalstaat, in dem im Konfliktfall "national interest" die allgemeinen Regeln des Völkerrechts bricht. So gründen sich etwa die Machtfülle des CIA auf besagtes "national interest", die "Berechtigung", ausländische Staatschefs abzuhören, die Weigerung, den Internationalen Strafgerichtshof als oberste Instanz anzuerkennen, Clintons Nein zum Verbot von Landminen, Bushs Nein zum Umweltprotokoll von Kyoto und etwa auch die "exterritoriale Dauerinternierung von Quasi-Kriegsgefangenen in Guantánamo". Was in den USA Teil des Selbstverständnisses ist - das Recht auf Waffenbesitz (aus der Pionierzeit) - kollidiert in Europa mit dem Gewaltmonopol des Staates. Die Todesstrafe gilt in Europa als "barbarisches Vergeltungsdenken", in 32 Staaten der USA wird sie praktiziert.

Das sind nur einige Details aus dem von Winkler breit diskutierten Katalog der transatlantischen Unterschiede, die das Verhältnis der Staaten trüben. Hinzu kommt im Krisenjahr 2014 ein sich schon länger abzeichnender außenpolitischer Minimalismus der USA, der, so Winkler, ein "weltpolitisches Vakuum geschaffen" habe, "in das nun antiwestliche Kräfte unterschiedlichster Provenienz vorstießen". Zwischen der Offensive Russlands in der Ukraine, dem Terror der radikalen Islamisten vom IS in Syrien und im Irak und der Taliban in Afghanistan, schließlich der mörderischen Aktionen der "Politsekte Boko Haram" gebe es nichts Verbindendes - "außer, dass es sich um gezielte Herausforderungen der USA, ja des Westens insgesamt handelte".

Spät und, wie Winkler attestiert, halbherzig habe Barack Obama eine außenpolitische Kehrtwende hingelegt, erst Mitte September wurde das, was gegen den IS geführt wurde, laut offizieller Sprachregelung "Krieg" genannt. Mit den Bildern der vom IS enthaupteten US-Journalisten war in den USA ein Wandel in der öffentlichen Meinung eingetreten: Man erwartete eine energische Antwort des Präsidenten, "auch wenn das eine Rückkehr zum "war on terror" bedeutete" (Winkler) und den USA wieder die inzwischen ungeliebte Rolle des Weltpolizisten zuschrieb. Warum diese Rolle vielen Amerikanern eigentlich als nicht mehr zeitgemäß erschien, auch das analysiert Winkler mit bestechender Brillanz. Überhaupt ist er besonders stark, wenn er politisch-soziale Ereignisse - im Krisenjahr 2014, das unter dem vielsagenden Kapitel-Titel "Das Ende aller Sicherheit" firmiert, sind das die Krisenherde Ukraine, Syrien, Irak, Nigeria, Gaza, schließlich die Ebola-Epidemie in Westafrika - nicht nur referiert, sondern Zusammenhänge herstellt und Hintergründe skizziert.

Die westlichen Demokratien verfügen, da ist sich Winkler sicher, "ungeachtet aller inneren Gegensätze" über einen gemeinsamen Horizont, den sich auf 1776 und 1789 gründenden "ethische[n] Horizont". "Doch von der Erreichung dieses Zieles, einer Globalisierung ihrer Normen, sind sie noch weit entfernt." Warum? Die politische Praxis tendiere häufig dazu, das "normative Projekt" des Westens zu dementieren.