Stolpersteine in KölnAuch kölsche Jecken wurden in der NS-Zeit verfolgt

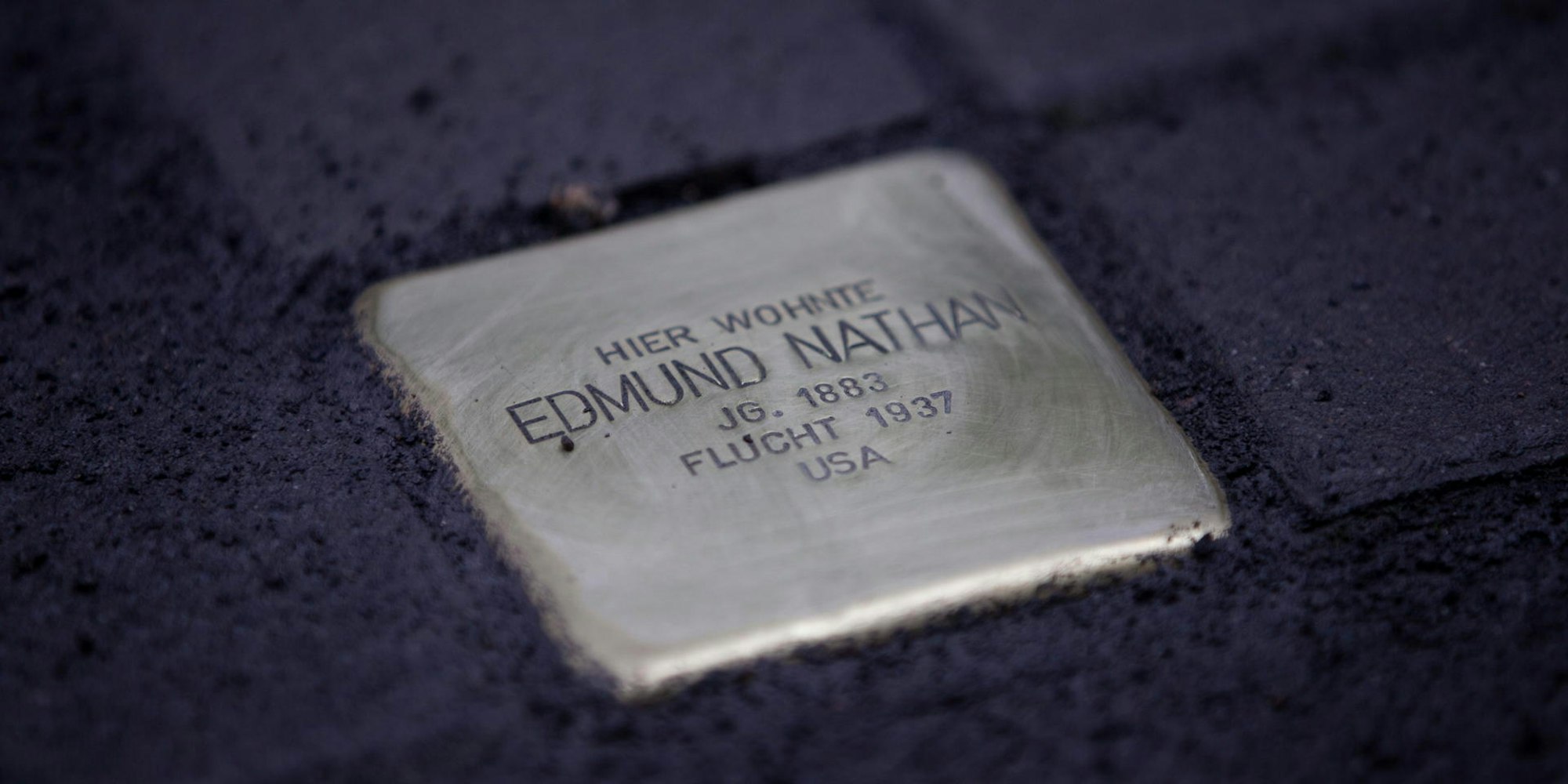

Ein Stolperstein für den jüdischen Karnevalisten Edmund Nathan

Copyright: Thomas Banneyer

Köln – „Edmund Nathan nahm das Kölsche mit in die Emigration, bis hin zum Karnevalsorden“, sagte Aaron Knappstein, Präsident des jüdischen Karnevalsvereins Kölsche Kippa Köpp vun 2017, am Manderscheider Platz 8. Im Zuge der Verlegung von insgesamt neuen 56 Stolpersteinen in Köln durch Gunter Demnig ließ der Künstler vor dem Jugendstil-Haus in Sülz eines der kleinen Mahnmale ein.

An derselben Stelle befinden sich schon drei Stolpersteine. Die Messingplatten auf Betonquadern erinnern an die Opfer des NS-Regimes Ignaz Iwan Berger, seine Frau Flora, geborene Zimmt, und Tochter Ingeborg. Anders als Edmund Nathan, der fliehen konnte, überlebte die Familie die Deportation ins Ghetto Litzmannstadt nicht.

Schon 2500 Stolpersteine gibt es in Köln

Über 2500 Stolpersteine hat der Künstler Demnig seit Beginn seiner Gedenkinitiative 1992 mittlerweile in Köln verlegt. Inzwischen werden damit auch Verfolgte gewürdigt, die den Holocaust überlebten – wie der Schuh-Großhändler Edmund Nathan. Er hat mit der Familie Berger gemeinsam, dass er ein „Imi“ war und ein begeisterter Karnevalist. Der Woll- und Weißwarenhändler Ignaz Iwan Berger stammte aus Krefeld, Nathan aus dem heutigen Bad Münstereifel. Beide engagierten sich in dem ersten jüdischen Karnevalsverein „Kleiner Kölner Klub K.K.K.“, den Max Salomon 1922 gegründet hatte und den die Nazis nach der Machtergreifung 1933 verboten. Erhalten sind aus den elf Jahren alte Fotos, die die K.K.K.-Jecken auf Gruppenbildern mit Kappe und bei Ausflügen zeigen.

Der Künstler Gunter Demnig bei der Arbeit

Copyright: Thomas Banneyer

Edmund Nathan wurde 1893 als unehelicher Sohn der 22-jährigen Bertha Nathan in der Eifel geboren. Das Grab der 1930 Verstorbenen befindet sich auf dem jüdischen Teil des Friedhofs in Bocklemünd. Um 1914 zogen Mutter und Sohn nach Köln, laut alten Adressbüchern zunächst ins Belgische Viertel. Etwa 1925 kauften sie dann das Haus am Manderscheider Platz, in dem auch die Bergers wohnten, außerdem die Familie Schlay und ein Rentner, für die Aaron Knappstein ebenfalls Stolpersteine in Aussicht stellte.

Vom Nachbarn denunziert

Die zunehmende Verfolgung von Menschen jüdischen Glaubens in der NS-Zeit bekam Edmund Nathan zu spüren, als ihn ein Nachbar im Sommer des Jahres 1937 wegen „Rassenschande“ denunzierte. Er wurde beschuldigt, ein damals verbotenes Verhältnis zu einer jungen katholischen Frau namens Elisabeth unterhalten zu haben. Das Verfahren wurde eingestellt, und Nathan schiffte sich von Hamburg aus nach New York ein. Warum er 1938 nach Köln zurückkehrte, ist nicht belegt, das NS-Dokumentationszentrum vermutet, er habe sein Haus verkaufen wollen. Erneut wurde Nathan der Rassenschande bezichtigt, doch Elisabeths Mutter räumte den Vorwurf aus.

Der Künstler und der Karnevalist: Gunter Demnig und Aaaron Knappstein (r.) bei der „Stolperstein“-Verlegung.

Copyright: Thomas Banneyer

Im Mai des Jahres 1939 trat Nathan zum zweiten Mal die Schiffsreise ins Exil an, diesmal von Rotterdam aus und endgültig. Ein Jahr später heiratete er in New Jersey Selma Kaufmann aus Kommern. Da beide schon deutlich über 50 Jahre alt waren, gibt es keine Nachkommen. Edmund Nathan starb im November 1966 in seiner neuen US-amerikanischen Heimat.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Stiftung des Stolpersteins für ihn vor seinem letzten Wohnsitz ermöglichte nach einem Aufruf ein hohes Spendenaufkommen an den 2017 gegründeten K.K.K.-Nachfolgeverein Kölsche Kippa Köpp. „Wir wollen mit Stolpersteinen für jüdische Karnevalisten zeigen, dass Karneval zum jüdischen Leben gehört“, betonte Kippa-Köpp-Präsident Aaron Knappstein.