Neger, ZigeunerKinderbücher auf dem Prüfstand

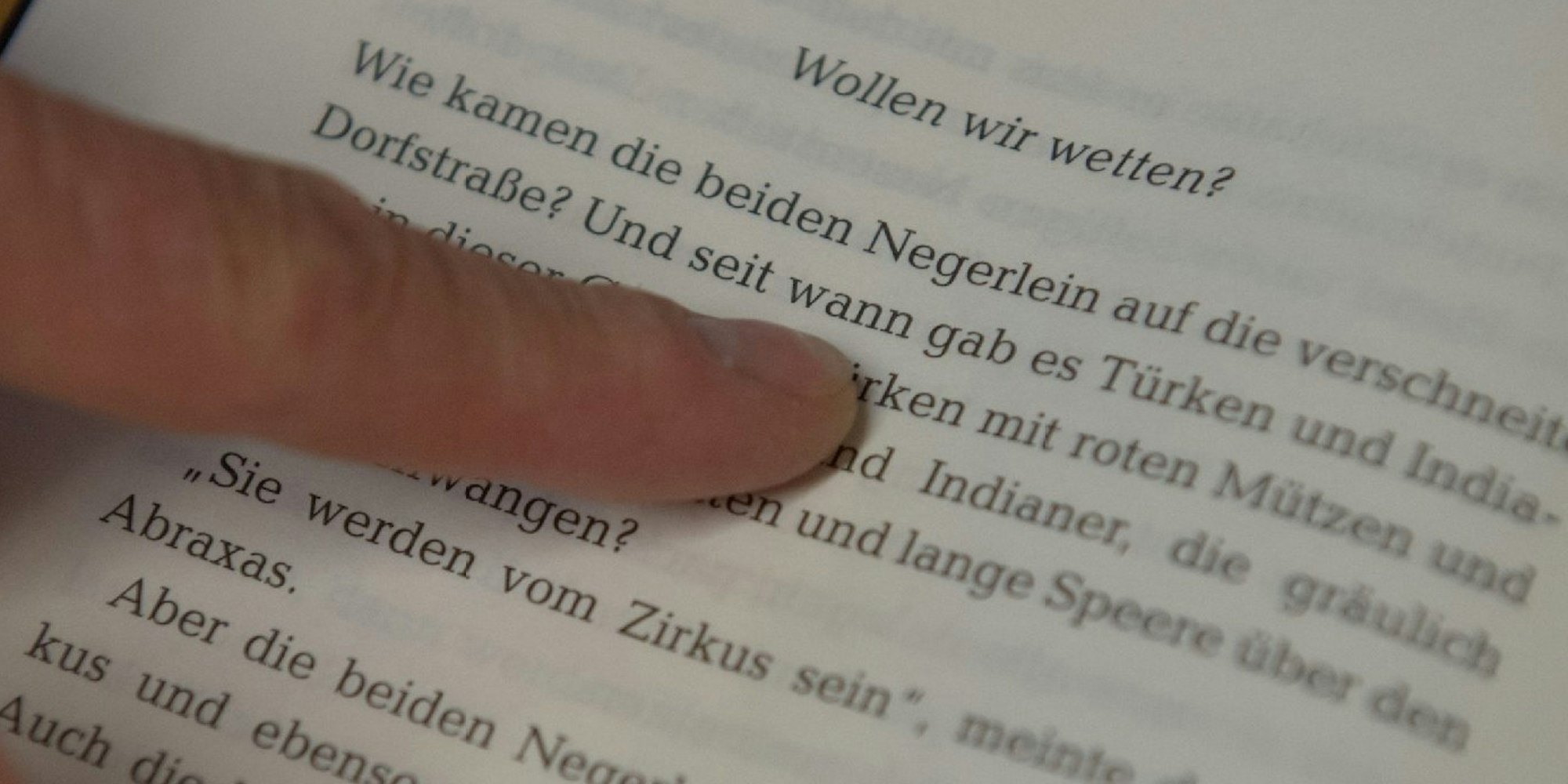

Eine Passage des Kinderbuchs „Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler.

Copyright: dpa Lizenz

Bonn – Der Hinweis kam von einem Leser. Der sei, berichtet der Journalist Axel Hacke, beim Hören von Mathias Claudius" berühmtem Lied "Der Mond ist aufgegangen" einem witzigen Missverständnis aufgesessen. Statt: "Und aus den Wiesen steiget/ der weiße Nebel wunderbar" habe besagter Leser verstanden: "Und aus der Wiese steiget/ der weiße Neger Wumbaba." Hacke, der sowieso gerne und mitunter genial Aufgeschnapptes weiterspinnt, ließ sich von dem Verhörer zu einem Buch inspirieren, das er "Der weiße Neger Wumbaba: Kleines Handbuch des Verhörens" nannte. Der Zeichner Michael Sowa hat das Buchcover mit einem weißen Schwarzen im Mondschein illustriert.

"Der weiße Neger Wumbaba" wurde zum Erfolg, es erschienen noch zwei weitere Folgen. Hacke musste sich wegen des "Negers" einiges an Kritik anhören, war aber verständlicher Weise nicht bereit, das "Neger" durch "Schwarzer" zu ersetzen. Ist Hacke ein Rassist?

Sicherlich genauso wenig wie die Kinderbuchautoren Astrid Lindgren und Ottfried Preußler, deren Werke "ent-negert" wurden oder werden sollen. Lindgrens "Negerkönig", der Papi von Pippi Langstrumpf, heißt schon seit 2009 "Südseekönig". Jetzt darf sich in Preußlers Klassiker "Die kleine Hexe" ein Kind nicht mehr als "Negerlein" verkleiden; der Thienemann-Verlag will das Wort umformulieren lassen. Schon gibt es Stimmen, die meinen, auch das Wort "Hexe" im Titel sei nicht mehr tragbar, weil frauenfeindlich.

Der Fall Preußler hat eine breite Debatte entfacht. Die Positionen reichen von der Kritik an einer unerlaubten Zensur und überreagierenden Political Correctness bis zum Appell für die längst fällige Korrektur einer Sprache, die Menschen in ihrer Identität verletzt, herabwürdigt, überkommene Klischees und rassistische Stereotypen transportiert.

Bundesbürger sind gespalten

Eine Umfrage des Emnid-Instituts erbrachte bei der Frage, ob diskriminierende Worte wie "Zigeuner" oder "Neger" aus Kinderbuchklassikern entfernt werden sollen, fast ein Patt der Meinungen: 50 Prozent der Bundesbürger sind dafür, 48 dagegen. Die Westdeutschen plädieren zu 52 für die Tilgung problematischer Worte, im Osten sind 37 Prozent dafür. Die Kritik an der Zensur korreliert mit dem Bildungsstand: Nur 37 Prozent der Akademiker sind für Korrekturen diskriminierender Worte.

Wie weit soll die Reinigung gehen? Bleiben wir bei der "Kleinen Hexe", wo sich die Kinder nun nicht mehr als "Negerlein" verkleiden dürfen. Welche Alternativen haben sie? Zigeuner? Nein! Indianer? Nein! Eskimo? Absolutes No go? Ulrich Greiner in der "Zeit" verwarf ferner die Verkleidung als Dornröschen als "zu sexistisch" und das Scheichkostüm als islamfeindlich. Ende der fünfziger Jahre, als Preußler sein Kinderbuch schrieb, waren die beliebtesten Karnevalskostüme Indianer, Cowboy oder Schwarzer. Sich als "Negerlein" zu verkleiden, lag im Trend. Nun soll das Kostüm einfach gestrichen werden.

Nähme man die Purifizierung der Sprache mit dem Ziel einer Political Correctness ernst, dürfte man nicht bei Preußlers und Lindgrens "Negern" oder dem "Negerbaby" in Michael Endes Lummerland halt machen, genügte es nicht, das 219 Mal verwendete "Nigger" aus dem "Huckleberry Finn" zu streichen oder die antisemitisch gezeichnete Figur des Hehlers Fagin in "Oliver Twist" aus dem Plot zu nehmen.

Der herzensgute "Freitag" im "Robinson Crusoe" ist ein kolonialistisches Zerrbild. Und wie verhält es sich mit den überkommenen Rollenbildern von Frau und Mann in den Grimm"schen Märchen? Die Frauen sind da Hexen, böse Stiefmütter oder willenlose Prinzessinnen. Positive Frauenfiguren sind selten. Umschreiben? Unterschlagen? Grimms Märchen gehören zum Literaturkanon der deutschen Kultur. Lindgren, Preußler. Wer ist der oder die nächste? Bestehen Erich Kästner und James Krüss vor den strengen Augen des "deutschen Betroffenheitsschlumpfs"? Ein herrlicher Begriff von Jacques Schuster. Der merkt auch an: "Am Ende der Durchsicht beginnt die Prüfung von vorn. Denn: Was heute korrekt ist, kann morgen schon tabu sein."

Zeitgeist manifestiert sich in Sprache

Es ist naiv zu meinen, man könne mit Retuschen im Text auch den historischen Kontext, in dem Autor und Werk angesiedelt sind, verändern. Die reine Sprache ohne möglicherweise problematische oder irgendwann problematisch werdende Konnotation gibt es nicht. Jedes Märchen, jeder Roman entstanden und entstehen vor einem Zeitgeist, vor einem sozio-politischen, moralisch geprägten Hintergrund, der sich oft in der Sprache manifestiert.

Mag das Wort "Neger" auch vordergründig vom lateinischen "niger" (Schwarz) kommen: Es hat eine Bedeutungskarriere hinter sich, die vom rein deskriptiven Begriff (schwarze Hautfarbe) über die rassistisch wertende Klassifizierung bis zum kolonialistischen Chauvinismus reicht. Damit ist aber nicht automatisch gesagt, dass der Autor, der "Neger" schrieb, auch eine Herabsetzung meinte. Preußler und Lindgren haben sicherlich die für Kinderaugen und Kinderohren exotische, fremde, vielleicht auch unheimliche, auf jeden Fall Fantasie anregende Sphäre im Sinn gehabt, als sie "Neger" ins Spiel brachten - und keine rassistische Diffamierung.

Dass heute, über ein halbes Jahrhundert nach der "Kleinen Hexe" und "Pippi Langstrumpf", etwa Afrodeutsche, wie es laut Duden politisch korrekt heißt, nicht als exotische, fremde oder auch unheimliche Wesen gesehen werden wollen und sich am Wort

"Neger" reiben, ist freilich nachvollziehbar.Rechtfertigt das jedoch den letztlich zensierenden Eingriff in die Kinderliteratur? Gibt es nicht andere, sicherlich viel effektivere Wege, Kinder mit einer Sprache zu konfrontieren, die auch problematische Aspekte haben kann. Sprachkompetenz, ein rücksichts- und verantwortungsvoller Gebrauch der Worte werden nicht durch glatte Texte begünstigt, sondern durch Erfahrung. Hier sind Interpreten, die Eltern gefragt. Den Hinweis dazu brachte nicht zuletzt die Bundesfamilienministerin Kristina Schröder in einem viel diskutierten "Zeit"-Interview kurz vor Weihnachten. Da ging es - klar - um den Weihnachtsmann.

Und um Pippi Langstrumpfs Vater, den "Negerkönig". "Ich werde synchron übersetzen, um mein Kind davor zu bewahren, solche Ausdrücke zu übernehmen", meinte die Ministerin. "Wenn ein Kind älter ist, würde ich dann erklären, was das Wort "Neger" für eine Geschichte hat und dass es verletzend ist, das Wort zu verwenden."

Wörter, anstatt auszutauschen

Ähnlich denkt die österreichische Autorin Christiane Nöstlinger: Sie würde es jedenfalls wesentlich besser finden, problematische Wörter zu erklären, anstatt sie einfach auszutauschen. Nöstlinger, die sich gegenwärtig wegen Formulierungen in ihrem Kinderbuch "Wir pfeifen auf den Gurkenkönig" den Vorwurf des Antisemitismus anhören muss, was sie glaubhaft als "lächerlich" kommentiert, wendet sich vehement gegen Zensur. "Ein Unfug! In Erwachsenenliteratur würde man nie so reinpfuschen", sagte die 76 Jahre alte Schriftstellerin unlängst in einem Interview. Es zeige sich doch, dass "Kinderliteratur für viele nicht mehr ist als eine Pädagogikpille, eingewickelt in Geschichterlpapier".

Was spricht dagegen, wenn Eltern nicht das "Kleine Hexe"-Hörbuch in den CD-Player legen und das Kind damit allein lassen, sondern aus dem Buch vorlesen, reagieren, wenn das Kind stutzt, und erklären, was zu erläutern ist? Und Verlage könnten bei Kinderbuchklassikern mit einem Glossar oder Fußnoten Wörter und Hintergründe gerade rücken.

Lohnt denn letztlich dieser immense Aufwand, kritische Wörter zu klassifizieren, identifizieren und zu eliminieren? "Von Kinderbüchern allein wird sowieso kein Menschenbild geprägt", meinte der Münchner Entwicklungspsychologe Hartmut Kasten unlängst in der "Zeit". Prägend seien die Bezugspersonen, die Eltern und Erzieher.

Gegen Ende des vierten Lebensjahres trete das Kind in eine wichtige Phase. Es erkenne seine eigene Innenwelt, die sich von der Innenwelt anderer und der Außenwelt unterscheide, meint Kasten. Jetzt können Eltern Werte wie Offenheit, Toleranz und Gerechtigkeit vorleben - oder ihre Vorurteile beim Kind abladen.

Hartmut Kasten hat eine klare Meinung zum sprachlichen Glätten von Märchen: "Dieses Konfektionieren zerstört Fantasie und Kreativität."