KommentarDie Digitalisierung muss an die Fähigkeiten der Menschen angepasst werden

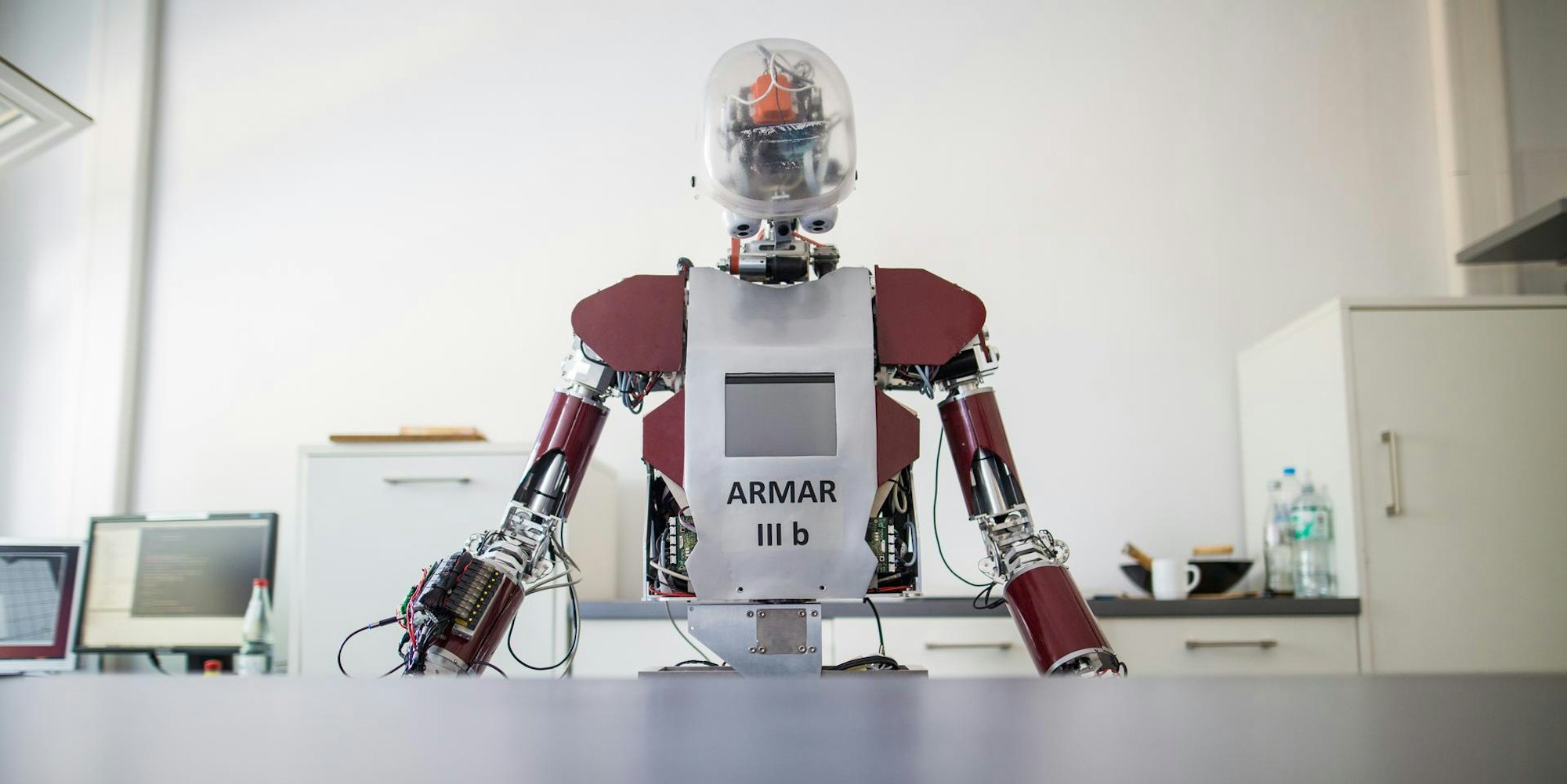

Es wäre theoretisch bereits heute möglich, dass Roboter 58 Prozent der Arbeit von Hilfskräften ersetzen würden.

Copyright: dpa

Die Arbeitswelt ändert sich rasant. Mit der Digitalisierung entstehen neue Berufsbilder, alte Jobs fallen weg. Ob die Digitalisierung eine Umwälzung bringen wird wie einst die Industrielle Revolution, werden wir erst rückblickend beurteilen können. Klar aber ist heute schon, dass die Veränderungen für die meisten Arbeitnehmer dramatisch sind - auch für diejenigen, die ihren Arbeitsplatz behalten: Die Digitalisierung macht die Arbeit schneller, effizienter, anspruchsvoller, vielschichtiger. Im Büro prasseln auf die Arbeitnehmer heute deutlich mehr Informationen an einem einfachen Arbeitstag ein, als dies noch vor 20 Jahren der Fall war. Der Stresspegel am Arbeitsplatz ist höher. Das lässt sich nicht beschönigen.

Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Gewerkschaften werden das Kunststück vollbringen müssen, die Digitalisierung an die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Menschen anzupassen. Konkret: Es ist nicht notwendig, auf fünf verschiedenen Kanälen zu kommunizieren, nur weil es die Möglichkeit dazu gibt. Vielmehr sollte der für den Betrieb und für effiziente Arbeitsabläufe beste Weg der Kommunikation genutzt werden. Noch ein Beispiel: Ein Arbeitnehmer muss auch nicht rund um die Uhr erreichbar sein, nur weil die Technik es zulässt. Flexible Arbeitszeiten und Erreichbarkeiten mit einer Kombination aus Präsenz im Büro und Arbeit von zu Hause aus können aber zum Vorteil von Arbeitgebern und Arbeitnehmern sein. Dafür bedarf es einer Lockerung des Acht-Stunden-Tages mit seinen engen Regeln.

Sicher ist, dass im Zuge der Digitalisierung die Jobs anspruchsvoller werden. Die Bereiche, in denen einfache Jobs wegzufallen drohen, müssen klar identifiziert werden. Die Menschen, die dort arbeiten, sollten frühzeitig Angebote zur Weiterbildung oder für eine Umschulung erhalten. Dafür sind die bisherigen Regierungspläne nicht ehrgeizig genug. Der Koalitionsvertrag sieht lediglich ein Recht auf Weiterbildungsberatung für alle vor. Dabei schulen viele Unternehmen ihre Mitarbeiter selbst für den digitalen Umbruch. Die Anstrengungen und die vorhandenen Mittel zur Weiterbildung sollten besser konzentriert dorthin fließen, wo Arbeitnehmer davon bedroht sind, durch den rasanten Wandel abgehängt zu werden.

Und schließlich die Schulen: Das Vorhaben der Regierung, in den nächsten Jahren alle Schule ans schnelle Internet anzuschließen, ist eine wichtige Grundlage dafür, dass die Kinder von heute in die digitalisierte Arbeitswelt von morgen hineinwachsen. Mit dem Anschluss allein ist die Zukunft aber nicht gewonnen. Die Lehrer bedürfen der Fortbildung in digitaler Didaktik und Organisation. Für die Wartung der Technik in den Schulen müssen Länder und Kommunen ein Konzept erstellen, damit die ans schnelle Internet angeschlossenen Schulen dann auch über funktionierende Computer verfügen.

Ihre Meinung an: dialog@kr-redaktion.de