Technik, die begeistert: Riesenandrang beim Tag der offenen Tür im Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik in Wachtberg.

Tag der offenen Tür im Fraunhofer-InstitutSchlange stehen vor der „Wachtberger Kugel“

Wer das Riesenradar TIRA sehen wollte, musste Geduld mitbringen.

Copyright: Andreas Winkelmann

„Solch einen Tag der offenen Tür haben wir zuletzt vor acht Jahren gemacht“, sagte Heike Wülfing im Gespräch mit der Rundschau. Sie ist Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik (FHR) und beantwortete Fragen der unzähligen Besucher am Info-Zelt. In einer mehrere 100 Meter langen Schlange warteten an diesem hochsommerlichen Sonntag die Besucher an den Einlasskontrollen. „Letztes Mal hatten wir 2500 Besucher über den ganzen Tag und nicht so gutes Wetter. Diesmal werden es deutlich mehr sein“, sagte Wülfing. Tatsächlich herrschte sehr großer Andrang am letzten Junisonntag, als das Institut sein gut gesichertes Tor öffnete.

Auch ein Flugzeug mit Radarequipement stellte das Fraunhofer-Institut beim Tag der offenen Tür aus.

Copyright: Andreas Winkelmann

Nach dem Eintritt hieß es wieder Schlange stehen: Um einen Blick ins Radom zu werfen, lagen 500 Meter Anstehen in praller Sonne vor den Besuchern. Aber auf dem Gelände wurde auch eine Menge Information geboten. Bis auf den letzten Platz gefüllt war das Zelt, in dem Institutsleiter Professor Peter Knott über den Forschungsalltag und die Bedeutung des Standortes referierte. „Wachtberg kann stolz auf die Einrichtung sein“, sagte er. Nicht nur, weil von hier die Flugbahn, die dann doch im Weltall verglühten Batteriepacks der Weltraumstation ISS im März 2024 beobachtet wurden.

Tag der offenen Tür in Wachtberg: Geheimnisse des Weltalls

Neben sechs Catering-Wagen gab es auch große Pavillons, an denen jeweils mehrere Wissenschaftler erklärten, woran sie arbeiten und forschten. Die beiden Abteilungsleiter Marcel Laubach und Robert Perkuhn zum Beispiel erläuterten den Besuchern am Modell, was sich innerhalb des Radoms befindet und woran damit gearbeitet wird. „Es ist das Tracking und Imaging Radar TIRA. Dieses kann mit seiner Antenne mit hoher Geschwindigkeit und hochsensibel Geschehnisse im erdnahen Weltraum verfolgen und abbilden“, fasst Laubach zusammen. Er arbeitet seit 2010 im Bereich Radar zur Weltraumlageerfassung. Erdnah bedeutet eine Höhe von 200 bis 2000 Kilometern.

Aber auch Erfassungen im geostationären Bereich sind von Wachtberg aus möglich. Das sind Höhen um 36.000 Kilometer. „Auch den Mond haben wir zuletzt erfolgreich abgebildet“, sagte Laubach und zeigte auf ein entsprechendes Foto an der Schauwand. Scharf und detailreich ist der Mond dort abgebildet, mehr als zehnmal so viel, wie der zuvor erwähnte geostationäre Bereich. Seit der zweiten Hälfte der 1960er Jahre gibt es den Standort und die Anlage. Die erste Satellitenverfolgung datiert von 1971.

400 Mitarbeiter arbeiten in den Gebäuden auf dem Gelände mit der weithin sichtbaren Radom-Hülle, die an einen Tennisball erinnert. Sie hat einen Durchmesser von 47,5 Metern und ist aus speziellem, dünnem, aber stabilem Kunststoff, der für die genutzten Frequenzen durchlässig ist. „Es ist in Deutschland und Europa eine einmalige Anlage, was die Leistungsfähigkeit betrifft“, sagt Perkuhn. Vergleichbares gebe es nur in den USA. Perkuhn ist mit seinem Team für die Sicherstellung der operativen Technik zuständig. Störungen gebe es nicht, da das Institut die Frequenzen exklusiv nutzt. Es könne also keiner im wahren Sinne dazwischenfunken. Auch mechanisch sei TIRA nicht störanfällig und durch die Hülle gut geschützt. „Wir können bei jeder Wettersituation arbeiten“, ergänzt Perkuhn.

Phoenix aus der Luft: Ob mit Flugzeuig oder Drohne, es geht um hochauflösende Radarbilder

Copyright: Andreas Winkelmann

Am Institut wird geforscht und auch für andere gearbeitet, zum Beispiel für die Bundeswehr, Weltraumorganisationen wie ESA und DLR, aber auch industrielle Kunden können das Institut beauftragen. Das Auftragsvolumen militärisch-industriell halte sich in etwa die Waage, sagte Heike Wülfing. Dabei sind es jedoch weniger reine Dienstleistungen als auch immer Aspekte der Forschung, die mit beauftragt werden. Terraherztechnik spiele aber auch am Boden eine Rolle, sagt Wülfing, und nennt als Beispiel die Personenscan-Technik bei den Flughafenkontrollen.

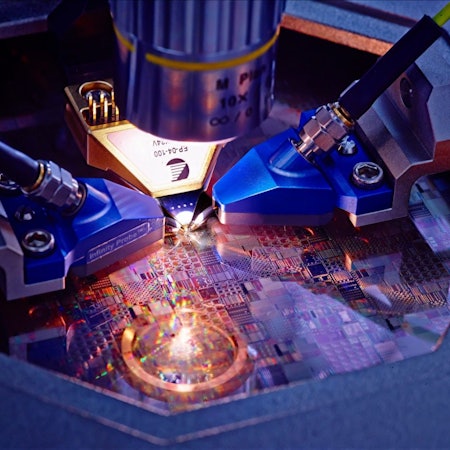

Dazu konnte Chandana Panati Weiteres aus ihrem Forschungsbereich berichten. Ihr Stand war im Ausstellungspavillon aufgestellt. Auch dort erklärten Wissenschaftler an Infoständen, woran sie arbeiten. In der Mitte stand ein kleines Flugzeug mit hochsensibler Radartechnik. Die 31-jährige Panati arbeitet seit 2019 am Institut. Ihren Master hat sie in Erlangen gemacht, Thema: Bilderfassung und Datenverarbeitung. Sie zeigte auf Radarbilder vom Boden und Objekten, die dort stehen. „Bei mir geht es um kognitive Verfahren zur Objekterkennung“, erklärte sie. „Zum Beispiel, um festzustellen, ob es sich um einen Tankwagen, SUV oder Panzer handelt, der im Gelände steht“.

Sie überprüft und forscht über das Lernen dieser auf Künstlicher Intelligenz basierenden Erkennungsverfahren. „Die Erklärbarkeit der Daten zur Objekterkennung“, wie sie es sagte. Damit verbunden sei auch, wie man diese kognitiven Verfahren verbessern kann. Chandana Panati machte es an einem Beispiel fest: „Wenn das Netzwerk erkennt, dass da eine Kuh auf dem Gras steht, lernt das System. Werden das nächste Mal aber Bilddaten eines Hundes auf Gras in das neuronale Netzwerk eingegeben, müssen wir verhindern, dass die KI aus vier Beinen und Gras gelernt hat, dass das immer eine Kuh auf Gras ist“. Die Netzwerke müssen die Daten sicher und unzweifelhaft erklären und erkennen.

Wir machen hier nicht nur Weltraumbeobachtung. Das Institut ist deutlich mehr als Weltall

Obwohl es die meisten wohl denken würden, „wir machen hier nicht nur Weltraumbeobachtung. Das Institut ist deutlich mehr als Weltall“, sagt Jens Fiege, Stabsstellenleiter Kommunikation bei Fraunhofer in Wachtberg. Das zu verdeutlichen, sei auch ein Aspekt des Tages der offenen Tür. Ob es denn vor diesem Hintergrund den nächsten Publikumstag auch erst wieder in acht Jahren gibt? Fiege dachte kurz nach. „Nein, aber ganz sicher auch nicht im nächsten Jahr, dafür ist der Aufwand zu groß.“