„Kraftwerke des Weltalls“Wie Kernfusion zur Energiequelle der Zukunft werden könnte

Copyright: dpa

Greifswald – Wie eine Raumstation, die mitten in Vorpommern gelandet ist, sitzt Wendelstein 7-X in einer quadratischen 30-Meter-Halle im Südosten Greifswalds: ein 1000 Tonnen schwerer Wust aus Stahlteilen, Rohren und Kabeln umringt von Baugerüsten. Dennoch geht es um etwas Außerirdisches und den Versuch, es auf die Erde zu holen: Energiegewinnung mittels Kernfusion.

Von der primärsten aller primären Energiequellen spricht Thomas Klinger, der das Projekt leitet. „Das sind die Kraftwerke des Weltalls.“ Die Sonne und Sterne erzeugen ihre Energie mittels Kernfusion. Ob fossile Brennstoffe, Kernspaltung, Wind- oder Solarenergie – all diese Quellen würden bereits genutzt. „Und dann ist da ein Topf, der ist noch zu.“

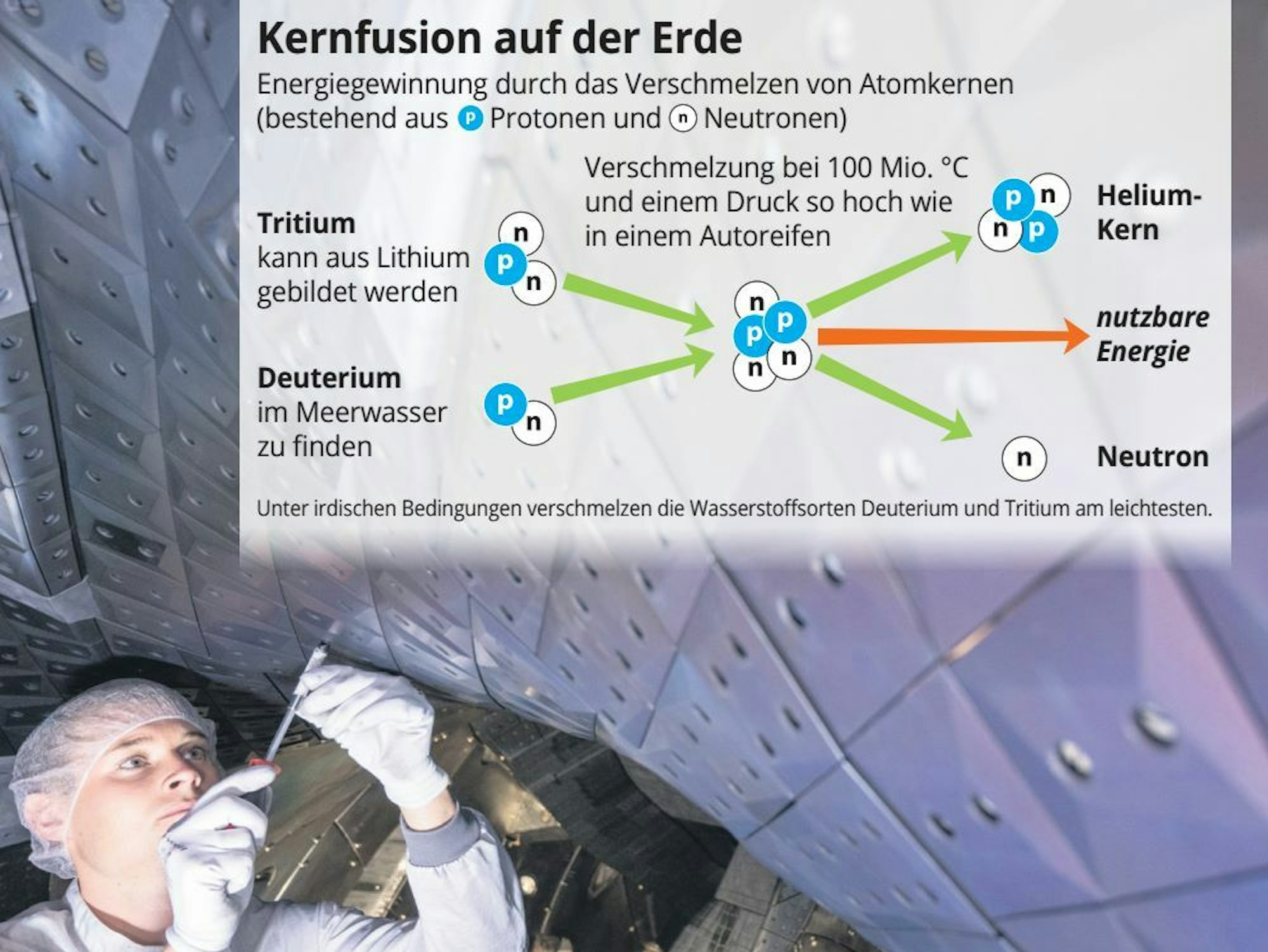

In diesem Topf steckt ein gewaltiges Potenzial: Mit zwei Litern Wasser und einem halben Pfund Gestein ließe sich der Strombedarf einer Familie für ein ganzes Jahr decken – und das, ohne CO2 zu erzeugen. Einen zehn Millionen Mal höheren Brennwert als Kohle habe der Brennstoff, erklärt Klinger. Die Physik dahinter sei gut erforscht. Wasserstoff-Atomkerne verschmelzen zu Helium und setzen dabei Energie frei.

DIW-Studie

Die Stromversorgung in Deutschland wird einer Studie zufolge auch nach der geplanten Abschaltung der verbleibenden sechs Atomkraftwerke im kommenden Jahr gesichert sein. Das geht aus einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hervor. Das Team kommt darin zu dem Schluss, dass auch nach dem vollendeten Atomausstieg Ende 2022 „ausreichende Kapazitäten“ da seien, um die Energieversorgung in Deutschland zu sichern. Auch wegen der Einbindung Deutschlands in das europäische Stromsystem seien „keine Beeinträchtigungen der Versorgungssicherheit zu befürchten“. (dpa)

Soweit die Theorie. Technisch ist die Herausforderung gigantisch. Auf über 100 Millionen Grad muss dazu Plasma aufgeheizt werden. Plasma ist elektrisch leitend und seine Teilchen können sich noch freier bewegen als in Gas. Gehalten wird das Plasma von riesigen Magneten.

Diese werden in Greifswald auf minus 270 Grad heruntergekühlt, damit sie nach dem Einschalten kaum Energie verbrauchen. Das Abkühlen dauert laut Klinger fast zwei Monate.

Kostenpunkt nur für die Anlage: etwa 400 Millionen Euro. Zählt man aufgelaufene Kosten am Standort dazu – etwa für Personal – komme man auf etwa 1,3 Milliarden Euro. Eine wesentlich größere Anlage, die seit 2010 in Südfrankreich entsteht, könnte nach Schätzungen mehr als 20 Milliarden Euro kosten. Der erste Betrieb ist für 2025 geplant. Im Gegensatz zur Greifswalder Anlage sollen in Südfrankreich tatsächlich Kerne verschmelzen.

Die Greifswalder Forscher beschäftigen sich statt mit Fusion mit den Plasmaeigenschaften. Eine Hauptaufgabe von Wendelstein 7-X ist das Erreichen eines Dauerbetriebs. Fusionsrelevantes Plasma soll nicht wie bisher nur für einige Sekunden, sondern für eine halbe Stunde erzeugt werden. Technisch und physikalisch liege eine Welt dazwischen, sagt Klinger. Von einer halben Stunde bis zum echten Dauerbetrieb sei es hingegen nicht weit. Und wann kommt das erste Kraftwerk? Klinger rechnet damit in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts.

Das könnte Sie auch interessieren:

Zu spät, findet Claudia Kemfert. „Wir brauchen jetzt Lösungen für den Klimaschutz“, betont die Energie-Expertin des Deutschen Instituts für Wirtschaft. „Viele Studien weisen zu Recht darauf hin, dass die Zukunft bei den erneuerbaren Energien liegt.“ Hätte man in Greifswald schon weiter sein können? „Definitiv“, sagt Klinger. Es habe andere Prioritäten gegeben. „Da gab es genug Öl, genug Gas.“

Heinz Smital meint: „Ich bin froh, dass nicht noch mehr in die Kernfusion hineingesteckt worden ist.“ Das sei sicherlich sehr spannende Grundlagenforschung, sagt der Atomexperte von Greenpeace. Aber es habe mit Energieversorgung eigentlich sehr wenig zu tun. Er spricht von „Etikettenschwindel“.

Zumindest wäre Kernfusion nach Aussage Klingers sicherer als Kernspaltung. Es gebe keine hoch radioaktiven Spaltprodukte. Stahl in den Bauteilen werde zwar radioaktiv, könne aber nach 50 bis 150 Jahren wiederverwendet werden. Zudem sei eine Kettenreaktion wie in Tschernobyl nicht möglich. Klinger warnt davor, Kernfusion einzumotten. „Man wird froh sein über jede Option.“ (dpa)