Sechsteilige Doku auf ARD„Der blaue Planet“ bietet großes Kino unter Wasser

Die Grüne Meeresschildkröte wird hier auch Suppenschildkröte genannt, weil sie lange Zeit zur Herstellung von Schildkrötensuppe diente.

Copyright: WDR

Am Kap der guten Hoffnung spielen sich spannende Szenen ab. Ein knallroter Tintenfisch schwebt auf der Suche nach Futter über den Meeresboden. Aber auch er ist nur ein Glied in der submarinen Nahrungskette. Der Oktopus fällt ins Beuteschema des Pyjamahais, der nicht lange auf sich warten lässt und sofort auf Angriff schaltet. Doch der Tintenfisch ist flink, huscht hinter die nächste Koralle und bedeckt sich mit den Schalen herumliegender Muscheln. Der Hai schwimmt irritiert im Kreis.

ARD-Sendetermine

Unbekannte Ozeane

19. Februar, 20.15 Uhr

Leuchtende Tiefsee

26. Februar, 20.15 Uhr

Faszination Korallenriff

5. März, 20.15 Uhr

Auf hoher See

12. März, 20.15 Uhr

Unterwasserdschungel

19. März, 20.15 Uhr

Extremwelt Küste

26. März, 20.15 Uhr

Szenenwechsel. Paarungszeit im Meer vor Japan. Er will, sie nicht. Er nervt, sie haut ab, versteckt sich eine Weile im Riff und ändert dort – ihr Geschlecht, wird also zum männlichen Schafkopf-Lippfisch. Es kommt zum erbitterten Kampf, denn das bisherige Weibchen beansprucht plötzlich gleiche Rechte im Revier. Und wer gewinnt?

Die Antwort gibt ein spektakulärer Dokumentarfilm, der kürzlich im Kölner Kino Cinenova seine Premiere feierte. „Unbekannte Ozeane“ ist eine von sechs neuen Folgen aus der Reihe „Der blaue Planet“, die nach dem großen Erfolg vor knapp 20 Jahren das Thema Meer nun auf der Basis innovativer Aufnahmetechniken und neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse weitererzählt.

Am 19. Februar strahlt die ARD zur besten Sendezeit die erste Folge aus. Die britische BBC hat erneut federführend produziert, als potenter Partner sitzt der WDR im Boot.

Entsprechend prominent gerät der Aufmarsch bei der Premiere in Köln. WDR-Intendant Tom Buhrow bricht eine Lanze für anspruchsvolle Naturfilme. „Solche Produktionen sind auch politisch relevant, sie zeigen uns, was wir erhalten müssen, es geht um Nachhaltigkeit und um Respekt für andere Kreaturen“, lobt Buhrow.

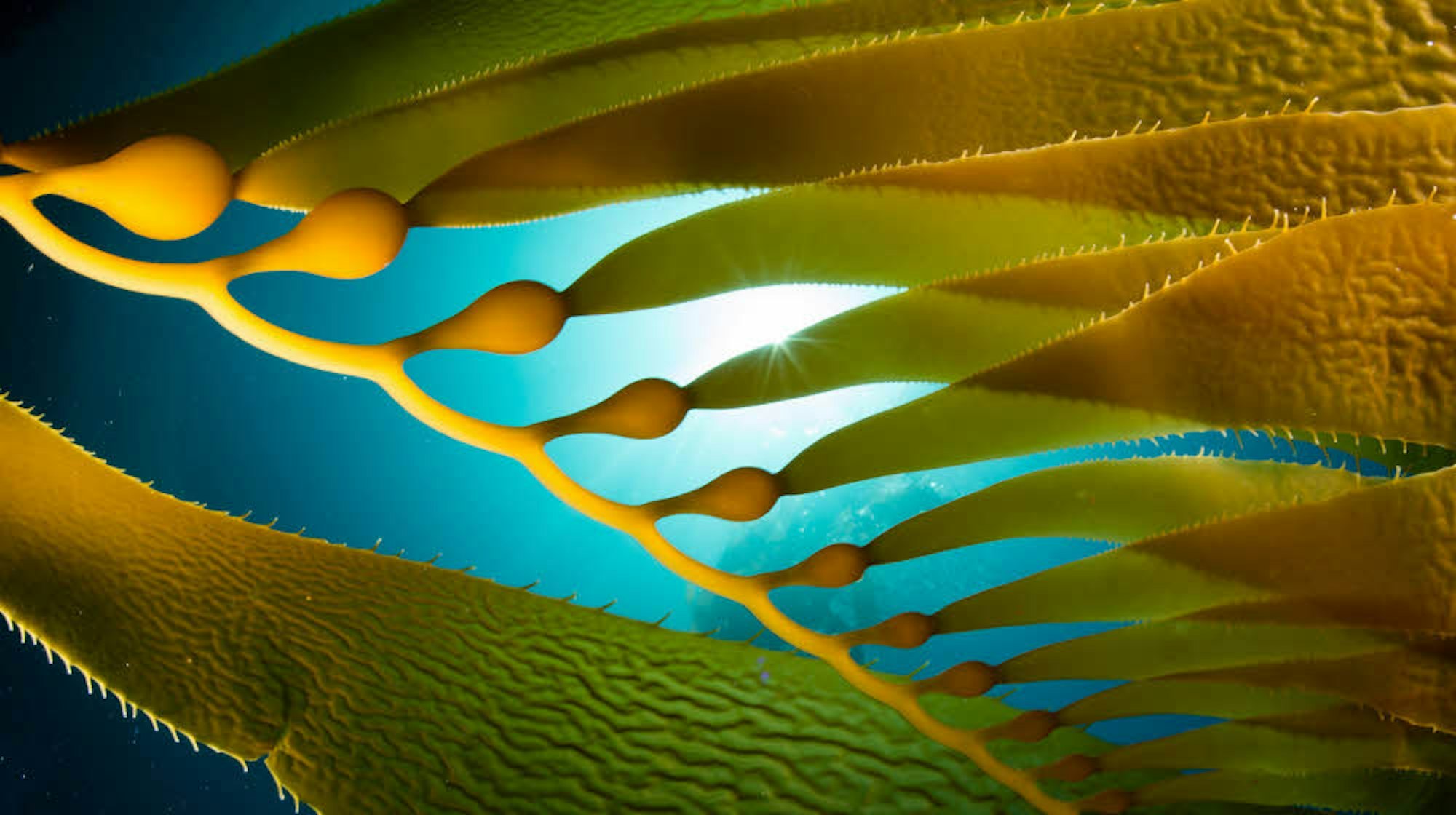

Tangwedel streben dem Licht entgegen, sie werden von gasgefüllten Blasen hochgezogen.

Copyright: WDR

Mehr als 1000 Mitarbeiter beteiligt

Die Frage zur Höhe der Produktionskosten beantwortet der zuständige Redakteur Matthias Kremin zwar mit vielsagendem Schweigen, doch angesichts des unermesslichen Aufwands dieser Produktion ließe sich fast jede Budgetsumme rechtfertigen: vier Jahre Drehzeit, 125 Expeditionen in 39 Ländern. „Insgesamt waren, von der Biologin bis zum Bootsführer, sicherlich mehr als 1000 Mitarbeiter involviert“, rechnet der BBC-Produzent Mark Brownlow hoch. „Unsere Taucher waren mehr als 6000 Stunden unter Wasser, gedreht wurde in allen Ozeanen der Erde.“ Viel neue Technik kam zum Einsatz, zum Beispiel eine raffinierte Saugkamera, die auf dem Rücken von Orkas und Walhaien angebracht wird. Der Zuschauer schwimmt auf dem Rücken der Tiere durch den Ozean. Schleppkameras folgen Delfinen. In der Tiefsee dringen wendige Endoskopkameras in kleinste Lebensräume vor und liefern Aufnahmen in extremer Auflösung.Auch die U-Boot-Technologie wurde verbessert: Ein bemanntes Unterwasserfahrzeug taucht 1000 Meter tief in die Arktis.

Korallenriffe: Die größten Bauwerke der Erde bestehen aus Kalk und sind nicht vom Menschen errichtet.

Copyright: WDR

Doch die Form dominiert keineswegs den Inhalt. Die Dokumentation macht in allen sechs Folgen die aktuellen Problemen der Ozeane sichtbar. Themen sind etwa die Korallenbleiche und die Verseuchung durch Plastik auch in kleinsten Partikeln.

Und natürlich die allgemeine Erwärmung. Die Produzenten erzählen viele kleine Geschichten, ein besonders ergreifendes Drama im ersten Teil spielt sich in der Arktis ab, wo Walrosse ihre Kolonien auf Eisschollen bilden – auch zum Schutz vor Eisbären. Doch viel Eis ist schon geschmolzen, eine Mutter gerät mit ihrem Nachwuchs in arge Not.

„Der blaue Planet“ zeigt tierische Verhaltensweisen, von denen man bislang nichts oder nur wenig wusste. Vor den Seychellen schießen Stachelmakrelen wie Torpedos aus dem Wasser und schnappen sich tieffliegende Seeschwalben.

BC und WDR haben an nichts gespart. Wohl im Wissen um das bisweilen unerträgliche musikalische Pathos vieler gängiger Filmdokumentationen hat man hier den besten verfügbaren Filmkomponisten beauftragt: Oscar-Preisträger Hans Zimmer untermalt die submarinen Szenen mit angemessener Zurückhaltung.