Vom römischen Personenkult bis zum kreativen Experimentierfeld der Bauhaus-Ära reichten die Angebote am Museumstag. Sie wurden rege genutzt.

Internationaler Museumstag in KölnKunstwerke trafen ihre Popzwillinge

Die dokumentarische Erzählung „Stimmen“ vom Jungen Theater Köln thematisiert die Erfahrungen von Flucht, Vertreibung, Gewalt und Verlassenwerden.

Copyright: Nabil Hanano

An ihren Töpfen sind die Einheimischen im antiken Köln des 1. Jahrhunderts nach Christus zu erkennen. Tonnen- oder flaschenartige Gefäße mit einfachen Mustern formten die Germanen und Kelten. Am 47. Museumstag erklärte der Archäologe Martin Wieland beim Rundgang „Immis und Einheimische im römischen Köln“ im Römisch-Germanischen Museum, wie die Stadt am Rhein zum Schmelztiegel wurde.

Die germanisch-keltische Keramik muss den Römern gut gefallen haben, jedenfalls verfeinerten sie das Design und die Brenntechnik. Ein Relikt hat Wieland 2010 mit eigenen Händen ausgebuddelt: die Tafel zum Weihgeschenk eines Stadtrats an den Gott Mercurius Valdivahanus. „Die angestammte Bevölkerung blieb bei ihren Göttern, womit die Römer vor der Christianisierung kein Problem hatten“, weiß der Antik-Experte. Einem hochrangigen Legionär muss es in Köln so gut gegangen sein, dass sich der aus Spanien stammende Veteran in der „Cives Agrippines“ niederließ. Er verewigte seine Geschichte auf einem prunkvollen Grabstein. „Der war ein typischer Immi“, meint Wieland angesichts der in Stein gemeißelten Szene. Sie zeigt Valerius Celerinus im Faltengewand lässig hindrapiert auf einer Liege, ihm zu Füßen die Gattin, am Kopfende eine kleine Dienergestalt und drumherum allerlei Dinge des gehobenen Lebensgenusses.

Die römischen Preziosen fanden viel Anklang bei den Gästen.

Copyright: Nabil Hanano

Einen weniger üppigen Personenkult trieben die Erben von Quintus Pompeius Burrus aus Fréjus in Südfrankreich, der wahrscheinlich zum Statthalter in Köln abkommandiert worden war und nach 20 Dienstjahren 50-jährig in rheinischen Gefilden dahinschied.

„Kunstwerke treffen ihre Popzwillinge“ hieß ein Mitmachangebot im Museum Schnütgen. Besucherinnen und Besucher waren eingeladen, per QR-Code ungewöhnlichen Ausstellungsstücken Songs zuzuordnen. Die persönlichen Hits wurden dann computergesteuert zu den Bildern auf Großbildschirm eingespielt. Die Titelmelodie des Romantik-Fantasy-Musical-Films „Arielle“ fanden viele passend für das Reliefbild „Meerweibchen“, das um 1100 aus Kalkstein gefertigt wurde. Das Frivole in der Darstellung der Nixe, zwei Fischschwänze weit auseinanderspreizt, amüsierte. „Da sie aus dem ehemaligen Kreuzgang eines Kölner Klosters stammt, nehmen wir an, dass sie ebenso wie die Darstellung des Mischwesens Zentaur vor der Versuchung warnen sollte“, erläutert Museumspädagogin Christina Clever-Kümper.

Der war ein typischer Immi.

„Honky-Tonk Woman“ (Spelunken-Weib) von den Rolling Stones, aber auch das häufig in der Musikliteratur aufgegriffene Motiv des Sirenengesangs, zum Beispiel von Johann Strauss und Claude Debussy, wollten viele dazu hören. Bei der Saufang-Glocke aus dem 9. Jahrhundert, einer Leihgabe des Kölnischen Stadtmuseums, reichte die musikalische Wunschliste von „Hells Bells“ der Band AC/DC bis „Kling, Glöckchen“ von Helene Fischer. Die um 1270 aus Eichenholz geschnitzte Muttergottes mit Jesuskind, die den Teufel zertritt, rief bei einigen Gästen offenbar andächtige Gefühle hervor. Denn neben einem bekannten Ave Maria standen „Like a Prayer“ von Madonna und die Liebeserklärung von Sarah Connor an ihren Sohn „Wie bist du schön“ auf der Vorschlagsliste.

Regen Zulauf hatte auch die zweistündige dokumentarische Erzählung „Stimmen“ vom Jungen Theater Köln in vier Räumen des Rautenstrauch-Joest-Museums. Elf Frauen im Alter von zwölf bis 40 Jahren schilderten in einer Performance auf Deutsch und Ukrainisch poetisch verfremdet Erfahrungen von Flucht, Vertreibung, Gewalt und Verlassenwerden. Teilweise unterlegt von Klängen wie von Schallplatten, die vor und zurück bewegt werden, Sirenen oder misstönenden Flöten hörten die Besucherinnen und Besucher Geschichten von der Suche nach auseinandergerissenen Familienmitgliedern, Befreiung aus einengenden Traditionen oder dem Kampf um Respekt des Individuums, das aus Normen fällt.

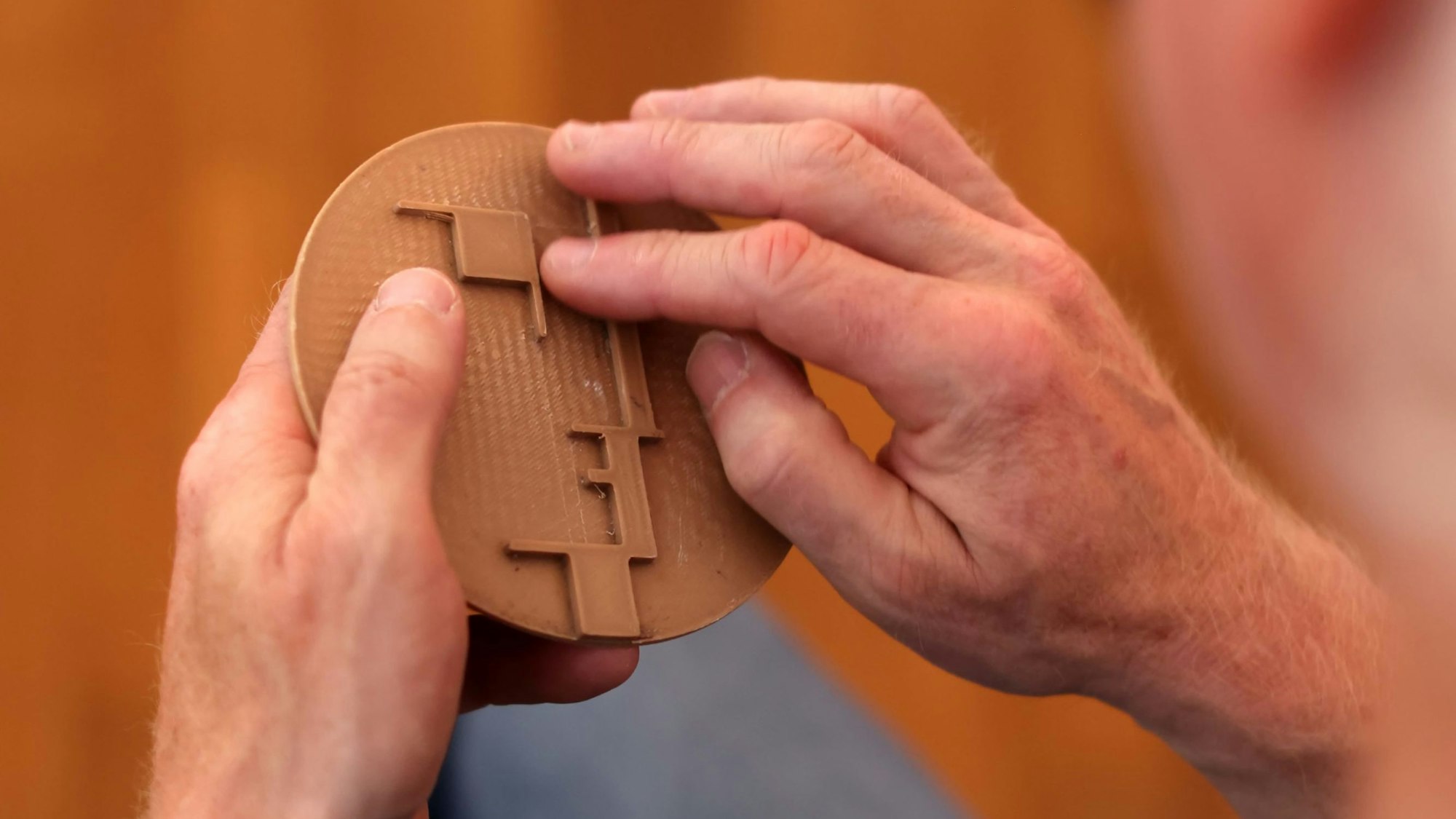

Das Bauhaus-Logo stand als 3D-Druck bereit.

Copyright: Nabil Hanano

Das Museum für Angewandte Kunst Köln (MAAK) gab Menschen mit Sehbehinderung durch Ertasten Einblick in das kreative Experimentierfeld der Bauhaus-Ära in den Jahren 1919 bis 1933. Auch das berühmte, vom russischen Maler und Grafiker Wassily Kandinsky geschaffene Bauhaus-Logo stand als 3D-Druck bereit, um mit den Händen haptisch erfahrbar zu werden. Wer eine Pause von der Fülle der Kunsterlebnisse brauchte, fand im Klostergarten der romanischen Kirche St. Cäcilien einige Liegestühle zum Ausruhen.