80 Jahre Kriegsende: Das Ende des Zweiten Weltkrieges ist eng verknüpft mit dem Schicksal der Geflüchteten und Vertriebenen aus den ehemaligen deutschen Reichsgebieten. Ein heute 82-Jähriger Kölner erzählt, wie seine Familie die Flucht aus Schlesien erlebt hat.

80 Jahre KriegsendeJoachim Goeritz über die Flucht seiner Familie aus dem ehemaligen Schlesien

Joachim Goeritz hat nur noch ein paar Dokumente aus der alten Heimat Schlesien und das Tagebuch der Mutter aus den Fluchttagen im Januar 1944.

Copyright: Dierk Himstedt

Während und nach dem Zweiten Weltkrieg sind Millionen Deutsche vor allem aus dem ehemaligen Ostpreußen, Schlesien oder Sudetenland in die Gebiete des heutigen Deutschlands geflohen. Schätzungsweise über 500 Tausend bis weit über eine Million sind auf der Flucht gestorben. Die Familie von Joachim Goeritz musste ihren Heimatort Glogau in Schlesien verlassen. Hier ist ihre Fluchtgeschichte.

„Ich kann da nicht aus meiner Haut. Vor allem wenn ich von meinem Opa rede, da kommt vieles hoch, da kommen die Tränen, weil mir das so leidtat für ihn.“ Joachim Goeritz und seine Familie stammen aus Schlesien. Weil er in den Tagen der Flucht vor der vorrückenden Roten Armee Sowjetrusslands fast noch ein Baby war, hat Goeritz (82) keine eigenen Erinnerungen. Aber durch ein Tagebuch der Mutter (siehe Kasten) und während der Jahre in der neuen Heimat im sächsischen Erzgebirge hat der ehemalige Schlesier im Nachhinein viel erfahren und kann bis heute seine Emotionen nicht unterdrücken, wenn es um die Umstände und Folgen der Flucht aus seiner Geburtsstadt Glogau (heutiges Glogow in Polen) geht.

Das Haus, das Opa Goeritz ein paar Jahre vor der Flucht hat neu bauen lassen. Unten rechts sieht man Joachim Goeritz' Vater und seinen Onkel auf dem Balkon stehen.

Copyright: Dierk Himstedt (Repro)

„Mein Opa hat damals alles verloren und nie geklagt, nie“, erzählt Goeritz. „Wenn man bedenkt: Der Mann hatte einen geachteten Tischlerei-Betrieb und ein neu gebautes Haus in Schlesien. Und nach der Flucht musste er bis zu seinem Tod von 70 Mark Fürsorge im Monat leben. Das war auch damals nicht viel. Aber er hat sich nie beklagt. Ich hing an meinem Opa.“ Und wenn er zurückdenke an die Jahre bis zu seinem Tod, komme ihm heute noch die Tränen.

Geschichtliche Daten zur Flucht und Vertreibung

Historiker gehen davon aus, dass schätzungsweise 14 bis 16 Millionen Deutsche zwischen 1944 und 1950 von Flucht und Vertreibung aus den ehemaligen Gebieten des Deutschen Reiches und den während des Krieges von Nazi-Deutschland besetzten Staaten aufgrund der Folgen des Zweiten Weltkrieges betroffen waren. Mit rund 3,3 Millionen kamen die meisten aus dem ehemaligen Schlesien, gefolgt vom Sudetenland (ca. 2,9 Millionen) und Ostpreußen mit rund zwei Millionen. Auf der Potsdamer Konferenz (17. Juli bis 2. August 1945) beschlossen die Siegermächte eine „geordnete“ Vertreibung der Deutschen aus den ehemaligen Ostgebieten des mit Kriegsende untergegangenen Deutschen Reiches, die nicht vor den Truppen der Sowjetunion geflohen waren. Die Folgen der Flucht und Vertreibung waren in vielen Fällen dramatisch. Schätzungen gehen von bis zu 600 tausend Toten aus. Der überwiegende Teil der Betroffenen aber verloren Heimat und Eigentum.

Rückkehr in vier Wochen versprochen

Die dramatischen Kriegsgeschehen, die sich in Schlesien im Januar 1945 ereigneten, schildert der zweifache Familienvater so eloquent, als wenn er es selbst erlebt hätte: Auf Anordnung von Reichsminister Joseph Goebbels sollten Frauen und Kinder Schlesien in Richtung „inneres Reich“ verlassen. „Und nach vier Wochen sollten wir dann wieder zurückkehren können – zumindest hatte das der Reichsminister so verkauft.“ Wie schwer und schicksalhaft diese Flucht ohne Rückkehr für die Familie war, macht sich allein an dem Verlust des wertvollen Familienbetriebes und des erst sieben Jahre zuvor bezogenen Eigenheimes (siehe Foto) fest.

Der Opa und der Vater, der auch Tischler im Betrieb war, kamen nur ein paar Tage später im sächsischen Fluchtort Dörnthal im Erzgebirge an. „Sie hatten noch Glück im Unglück: Obwohl mein Vater wegen der Folgen einer Kinderlähmung nicht kriegstauglich und Opa schon betagt war, wurde geprüft, ob sie noch zum Volkssturm, also zum letzten Aufgebot, an die Front gegen die anrückenden russischen Truppen mussten.“ Bereits am 6. Februar war Glogau gefallen. Auch das Wohnhaus der Familie wurde durch eine Bombe zerstört, wie er später erfuhr.

In meinem Geburtsort Glogau bin ich während meiner beiden Reisen nicht gewesen. Ich könnte da auch nicht mehr hin. Da würden nur Wut und Tränen hochkommen.

An die ehemalige Heimat Schlesien selbst hat Goeritz jedoch keine emotionalen Bindungen. „Hab ich nie gehabt.“ Er sei zwar zweimal in die ehemaligen Heimatregion gereist. Einmal zu DDR-Zeiten, 1968, als Mitte-20-Jähriger und im letzten Jahr mit seiner Frau, die aus einer Vertriebenenfamilie stammt – allerdings aus dem Sudetenland (heute Staatsgebiet der Tschechischen Republik). „In meinem Geburtsort Glogau bin ich während meiner beiden Reisen nicht gewesen. Ich könnte da auch nicht mehr hin.“ Sein Onkel wäre mal dagewesen. Und der habe erzählt, dass alles weg und von Pflanzen überwuchert sei, wo die Familie früher wohnte, so dass man nichts wiedererkenne. „Brauche ich nicht, da würden nur Wut und Tränen hochkommen“, macht Goeritz keinen Hehl aus seinem Seelenzustand.

Ankunft in der neuen Heimat Erzgebirge

Als der kleine Joachim Goeritz zusammen mit der Mutter von Dresden aus in Seiffen im Erzgebirge (Sachsen) ankamen, war tiefster Winter. „Meine Mutter hat mir dann später erzählt, dass alles verschneit war und Schlitten der Bauern für uns bereitstanden, die uns dann zu unserem Zielort Dörnthal brachten.“ Alle Flüchtlingsfamilien wurden auf die Dörfer verteilt, erläutert Goeritz. Sie selbst kamen zunächst bei einer Familie unter, zu deren Tochter er heute wieder Kontakt habe. „Sie ist jetzt 86 Jahre alt. Ich will sie bald mal besuchen.“ Ein- bis zweimal im Jahr fahren die Goeritz ins Erzgebirge, die zweite Heimat, die sie Mitte der 1980er Jahre verlassen hatten, um der DDR den Rücken zu kehren und erneut, dieses Mal im Westen Deutschlands, in der dritten Heimat Köln, neu anzufangen.

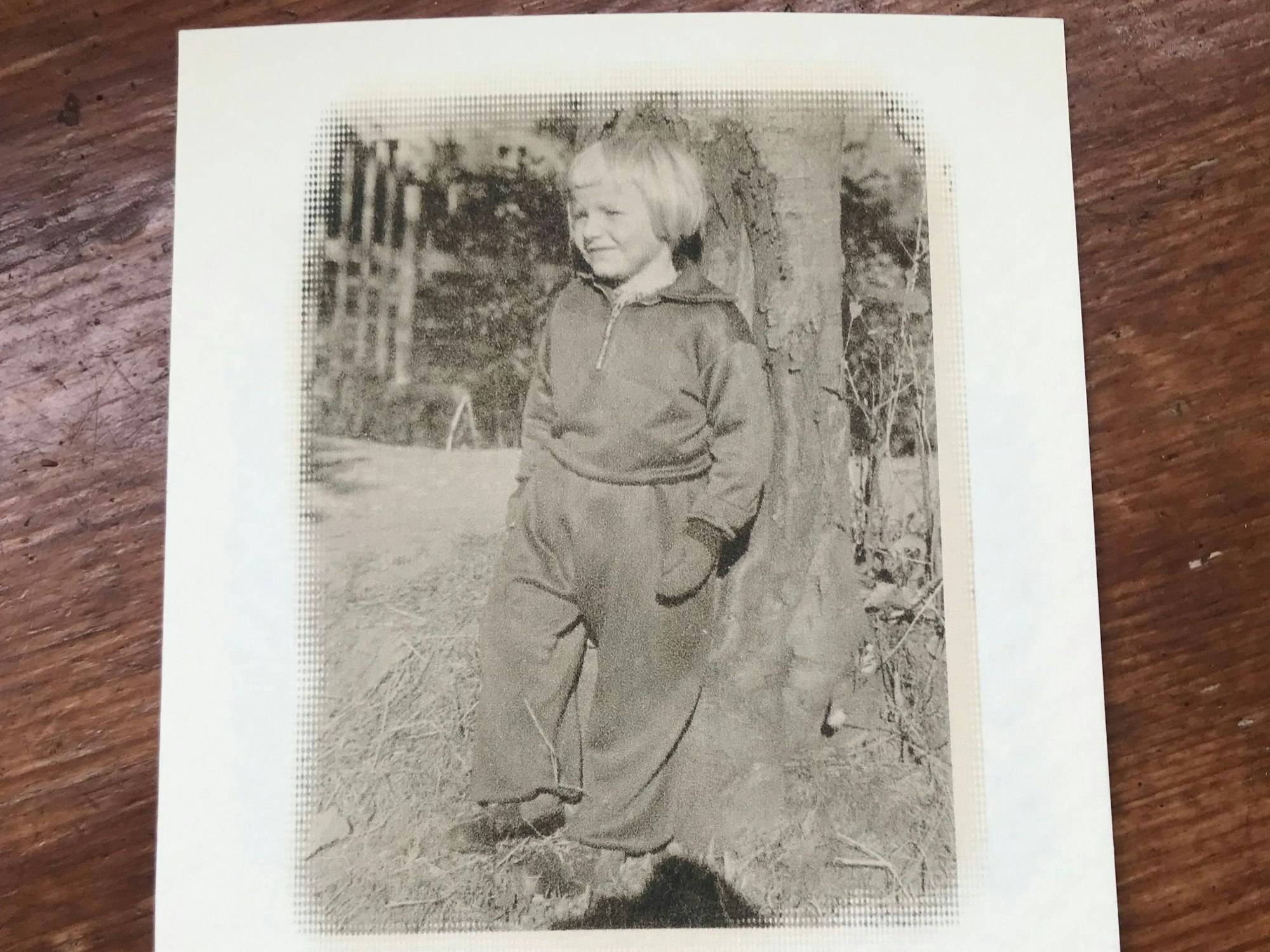

Joachim Goeritz als kleiner Junge bereits in der neuen Heimat im Erzgebirge.

Copyright: Dierk Himstedt (Repro)

Im Erzgebirge bezogen die Goeritz' schließlich in eine kleine Wohnung in den sogenannten Auszugshäusern einer Großbauernfamilie, in denen eigentlich traditionell die Altbauern lebten. Es sei alles sehr bescheiden gewesen, erinnert sich Joachim Goeritz: „Wir hatten eine kleine Stube und ein Stockwerk drüber eine Küche. Ein eigenes Bad gab es nicht. Dort haben wir gelebt, bis ich 19 Jahre alt war.“ Erst danach habe er ein eigenes Zimmer für sich gehabt.

Seine Mutter habe in ihrem Tagebuch aufgeschrieben, dass die Leute in Dörnthal zunächst nicht erfreut waren über die plötzliche Ankunft der neuen Dorfbewohner. „Aber es war wohl nicht so schlimm, wie viele Leute im Westen das erlebt hatten – zumindest habe ich das später in Köln so erzählt bekommen“, so Goeritz. Geholfen habe, dass seine Mutter gut nähen konnte. Als die Leute das mitbekamen, wurden sie von den Eingesessenen immerhin geduldet. Auch er habe sich schon als Zehnjähriger und auch danach eingebracht und den Bauern auf dem Feld geholfen. „Aber von ,Liebe auf den ersten Blick' – auch nicht auf den zweiten – konnte auch im Osten keine Rede sein.“ Woran sich Goeritz jedoch nicht erinnern könne, ist, dass er beschimpft oder gemobbt wurde. Auch in der Schule wurde er nie als „Umsiedler“ gehänselt, wie damals im Osten die Vertriebenen oder Geflüchtete hießen.

Was es in der DDR nicht gab, nicht geben durfte, waren Verbände für Umsiedler oder Vertriebene wie im Westen. „Allein die Begriffe waren tabu, da durfte nicht drüber geredet werden. Streng verboten“, erinnert sich Goeritz. Denn die Deutschen hatten den Krieg entfacht und durften sich daher auch nicht über dessen Folgen beschweren.

Joachim Goeritz ist trotz der Folgen der Flucht für seine Familie heute zufrieden mit seinem Leben.

Copyright: Dierk Himstedt

In Köln angekommen, sei er dann Mitglied in der CDU-Organisation „Ost- und Mitteldeutschen Vereinigung“ (OMV) geworden und habe sich dort ehrenamtlich regelmäßig engagiert. Er habe das Erinnern aber auch in der Familie stets praktiziert und seinen beiden Töchtern und den drei Enkelkindern viel erzählt, was er von Schlesien und vor allem aus der Zeit im Erzgebirge noch weiß, hebt Goeritz hervor. „Klar, manchmal kommen auch Kommentare wie ,Papa, Opa, lass jetzt mal die alten Geschichten'. Aber das ist in Ordnung. Meine Kinder waren nie in Schlesien und haben auch keinerlei Bindung dahin.“ Man könne das Interesse nicht erzwingen. „Ist ja auch alles lange her.“

Großer Fan von Freddy Quinn und Karl May

Er freue sich immer, wenn die Enkelkinder auf ihn zukommen und ihn auffordern, eine Geschichte von früher zu erzählen. „Oder ich spiele ihnen auf der Gitarre alte deutsche Schlager vor, meine Leidenschaft neben den Büchern von Karl May.“ In seinem Zimmer stehen nahezu alle Bände des deutschen Wild-West-Bestseller-Autors aus dem 19. Jahrhundert. Bei den Schlagern haben es ihm vor allem die Sehnsuchts- und Heimatlieder von Freddy Quinn aus den 1950er und 60er Jahren angetan, schwärmt Goeritz. „Ich glaube, als Geflüchteter, der seine Heimat verloren hat, hat mich das unglaublich berührt.“ Und mit Karl May sei er in die fernen Welten Amerikas und des Nahen Ostens gereist, in die er als DDR-Bürger nicht reisen durfte.

Das habe er dann in seiner dritten Heimat Köln mit seiner Frau und den Kindern nachgeholt. Berührend für ihn sei auch gewesen, dass seine Mutter die letzten zehn Jahre ihres Lebens ganz in der Nähe seiner Wohnung in Köln-Weiden in einer Senioreneinrichtung gelebt hat. Und sie zu ihm einmal sagte, dass dies die schönsten Jahre ihres Lebens waren. Goeritz selber habe in Köln schnell Fuß gefasst und schließlich nach einigen Jahren seinen Wunschberuf ausüben können als Lehrer für Technik in einer Deutzer Berufsschule. Für ein Mitglied einer Flüchtlingsfamilie, die zweimal im Grunde bei Null wieder anfangen musste, sei sein Leben sicher eine Erfolgsgeschichte, auf die er und seine Familie auch ein bisschen stolz sein können.

Tagebuch-Aufzeichnungen der Mutter zu den Fluchttagen

Joachim Goeritz' Mutter hat die Flucht in ihrem Tagebuch festgehalten. Der heute 82-jährige gebürtige Schlesier war im Januar 1945 gerade ein Jahr und fünf Monate alt: „Montag kam der Aufruf in Glogau, alle Frauen mit kleinen Kindern sollten die Stadt verlassen, welche eine Festung wurde. So machten wir uns auf. Oma und ich mit dir im Kinderwagen, ein paar Habseligkeiten zusammengepackt, marschierten wir auf den Bahnhof. Die Männer mussten bleiben, sie gehörten zum Volkssturm. Auf dem Bahnhof war ein Gedränge. Mit Mühe und Not kamen wir in den Zug und fuhren den ganzen Tag [...] und abends spät kamen wir in Dresden an. Die Rote-Kreuz-Schwestern nahmen dich gleich in Beschlag, haben dich gebadet und sauber angezogen und gefüttert. Haben dann im großen Saal vom großen Garten [in Dresden] übernachtet auf Strohsäcken. [...] Zum Andenken haben wir später erst entdeckt, dass wir beide Läuse aufgelesen haben. [...] Sodann mussten wir uns dem Transport anschließen, der ins Erzgebirge ging. [...] Kastenschlitten standen bereit, in die wir einsteigen mussten, und haben uns nach Dörnthal gebracht. Wir hatten erst gehofft, dass wir eines schönen Tages wieder in die Heimat konnten. Daraus wurde leider nichts.“