Zahlen und Fakten aus 150 JahrenKölner Berufsfeuerwehr feiert Jubiläum

Die Mannschaft der Feuerwache Apostelnkloster im Jahr 1887

Copyright: Berufsfeuerwehr Köln

Köln – Vor 150 Jahren wurde die Kölner Berufsfeuerwehr gegründet. Ein Rückblick auf die Historie der Retter in Bildern und Zahlen.

Der Autobahnring, das Weltkulturerbe Kölner Dom, der Chemiegürtel – die Herausforderungen für die Kölner Feuerwehr sind groß. Elf Feuer- und Rettungswachen gibt es in der Stadt, ein Löschboot, eine Rettungshubschrauber-Station auf dem Flughafen – und eine fast fertige auf dem Kalkberg. Etwa 1600 Menschen arbeiten bei der Berufsfeuerwehr, die in diesem Jahr 150 Jahre alt wird. Die Geschichte in Zahlen:

48

Männer wurden am 2. Juni 1872 vereidigt und per Handschlag zum Dienst bei der „Feuerwehr von Cöln“ verpflichtet. Die Arbeitsbedingungen waren hart, denn der Schichtdienst dauerte 48 Stunden. In der anschließenden Ruhezeit von 24 Stunden hatte die Mannschaft Bereitschaftsdienst zu leisten. Schon nach wenigen Tagen hatten 33 Feuerwehrmänner freiwillig gekündigt. Erster Branddirektor wurde Theodor Wienecke. Auslöser für die Debatte um eine Professionalisierung der Feuerwehr war der Brand des Theaters in der Komödienstraße am 16. Februar 1869. Damals waren acht Menschen ums Leben gekommen.

1866

war die erste Feuerwache im Garten des Schullehrers der Apostelkirche gebaut worden. 3500 Taler waren für den Bau veranschlagt worden, im Erdgeschoss befanden sich zwei Fahrgassen, eine Saug und Druckspritze sowie ein Wasserfasswagen.Im Jahr 1887 wurde die Hauptfeuerwache in der Melchiorstraße gebaut. Weil Stadt und Bevölkerung rasant wuchsen, folgten weitere Wachen in den Vororten.

3672

Krankentransporte wies der Jahresbericht der Berufsfeuerwehr aus dem Jahr 1903 auf. Am 19. August 1899 war der erste Krankentransport in Betrieb genommen worden. Maßgeblichen Anteil am Ausbau der Feuerwehr hatte Edmund Brüllow, der von 1875 bis 1899 Branddirektor war. „Die Straßenreinigung und die Nachtwächter wurden ihm ebenfalls unterstellt. Der Mann muss gut gewesen sein“, konstatiert Stephan Neuhoff, der die Kölner Berufsfeuerwehr von 1989 bis 2014 geleitet hat – so lange wie niemand zuvor. Neuhoff hat auch akribisch die Kölner Feuerwehrgeschichte recherchiert.

Die letzten Feuerwehrpferde Max und Moritz 1926. Ab 1923 wurden sie nur noch zu Arbeitszwecken eingesetzt

Copyright: Rheinisches Bildarchiv

40

Aktenordner, die ordentlich in Regalen stehen, füllen im Haus von Stephan Neuhoff allein die Nachkriegsjahre ab 1945. „An einem Abend im 24-Stunden-Dienst habe ich in der Bücherei der Feuerwehrschule den Anfang einer Feuerwehrchronik und alte Bilder entdeckt. Ich weiß nicht mehr, was mich daran reizte, aber ich begann deutschlandweit in Archiven die Geschichte der Feuerwehr zu erforschen“, erzählt er. Im Jahr 2014 wurde seine Chronik „Feuer und Flamme“ veröffentlicht.

2

Feuerwehrpferde gingen am 1. April 1926 in den Ruhestand. Max und Moritz waren noch für den Transport von Vorräten und Material eingesetzt worden. Es waren die letzten beiden Feuerwehrpferde, von da an dominierten Lastwagen. „In den Jahren zuvor wurde viel ausprobiert. Vom elektrisch betriebenen Löschzug über Dampfantrieb bis zu Benzinmotoren“, weiß Neuhoff.

Die erste dampfautomobile Drehleiter 1904

Copyright: Berufsfeuerwehr Köln

Unter den Nationalsozialisten wurde die Feuerwehr nach 1933 der Polizei unterstellt. Wichtige Positionen wurden mit parteigetreuem Personal besetzt. Nach einer Brandstiftung in der damaligen Synagoge Körnerstraße soll der Wachvorsteher in Lindenthal das Ausrücken des Löschzugs verzögert haben. Als die Feuerwehr schließlich eintraf, sollen SA-Schergen Benzinkanister und Mobiliar in die Flammen geworfen haben. Nach Kriegsende standen noch 15 Feuerwehrmänner zur Verfügung, große Teile der Ausrüstung waren vernichtet worden, ein Löschfahrzeug vom Typ Opel Blitz der Gemeinde Rondorf war das einzig noch funktionstüchtige Feuerwehrfahrzeug. Kurz darauf wurden die neuen Feuerwehrfahrzeuge mit Funk ausgestattet.

2,5

Tonnen wog das Fahrgestell des deutschlandweit ersten einsatztauglichen Notarztwagens, der 1957 von den Ford-Werken gebaut worden war. Entwickelt hatten ihn Dr. Engelbert Friedhoff und Prof. Hoffmann von der Uniklinik. Im Jahr 1954 kümmerte sich die Feuerwehr bereits um die Rettung verletzter Tiere.

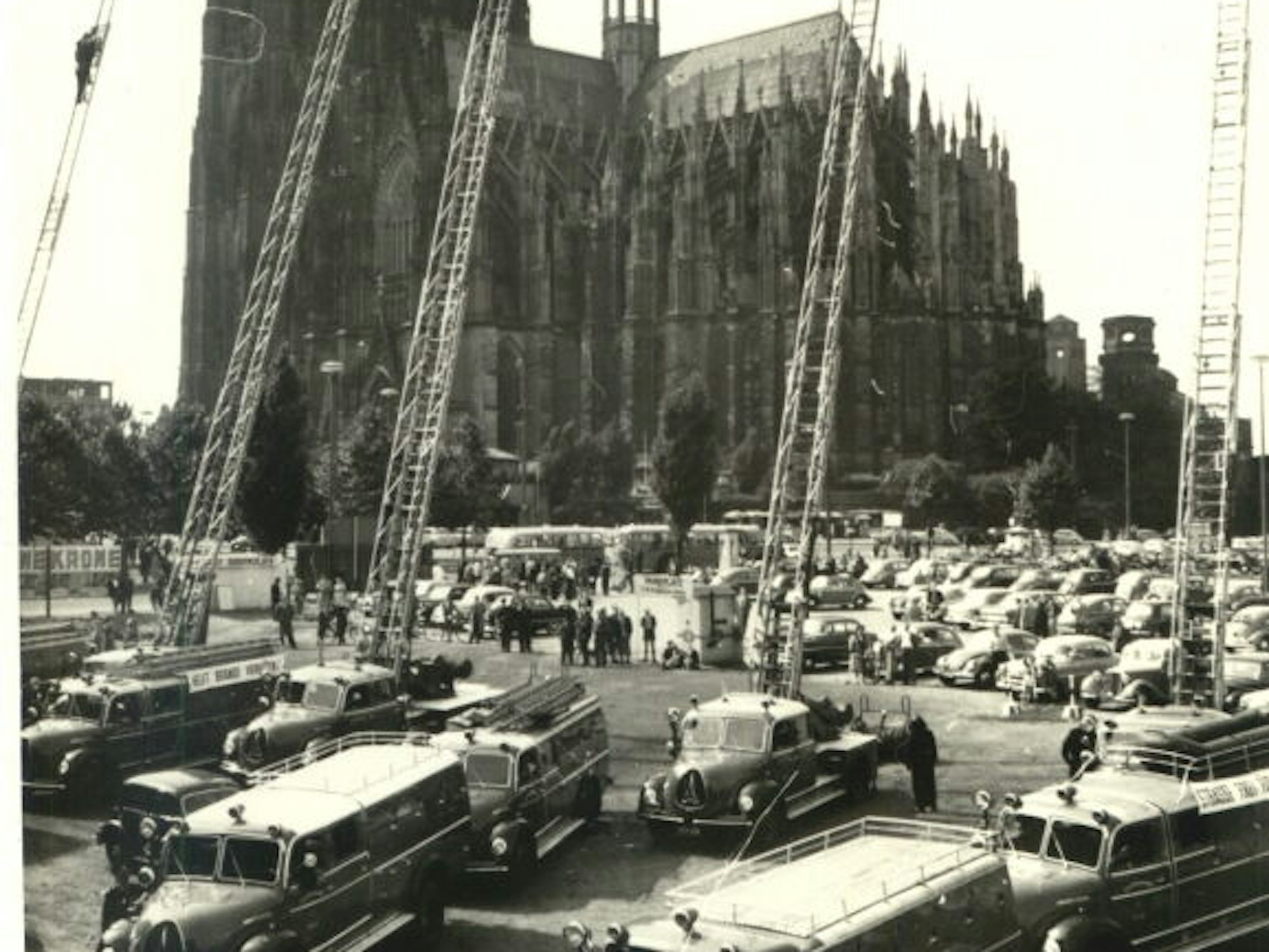

Die Feuerschutzwoche auf dem Neumarkt 1955

Copyright: Rheinisches Bildarchiv

1974

wurden die Städte und Kreise nach Beschluss des Landtags zu Trägern des Rettungsdienstes. Bedarfspläne wurden aufgestellt, die festlegten, dass in Großstädten jeder Unglücksort innerhalb von fünf Minuten zu erreichen sein muss. Noch im Jahr 1973 starben nach Schätzungen des Landes jedes Jahr etwa 5000 Notfall-Patienten, weil die Hilfe zu spät kam oder nicht fachgerecht verlief.

3

große und 7 kleine Feuerlöschboote gab das Land in Auftrag, nachdem die Fähre „Tina Scarlett“ am 7. Oktober 1960 auf dem Rhein bei Emmerich aus dem Ruder gelaufen und zum Brand von drei Schiffen geführt hatte. Am 30. April 1963 erhielt Köln das erste große Löschboot. Die Löschbootstation befindet sich bis heute im Deutzer Hafen.

Rettungshubschrauber Christoph 3 vor dem Dom

Copyright: Gauger

143

Einsätze flog der Rettungshubschrauber „Christoph 3“ in den ersten drei Monaten, nachdem er am 22. Dezember 1971 in Dienst gestellt worden war. Stationiert war er auf dem Sportflugplatz Leverkusen-Kurtekotten, was sich aber als ungünstig erwies. Eine Verlegung zum Heilig-Geist-Krankenhaus in Longerich rief den Protest der Anwohner und die Gründung der „Interessengemeinschaft der Hubschrauber-Geschädigten“ auf den Plan. 1983 folgte der Umzug zum Klinikum Merheim. Im Jahr 2008 wurde dann der Kalkberg als Standort für eine neue Station der Rettungsflieger auserkoren. Es folgte ein Baudebakel – heute ist die fast fertige Station Mahnmal einer verkorksten Planung.

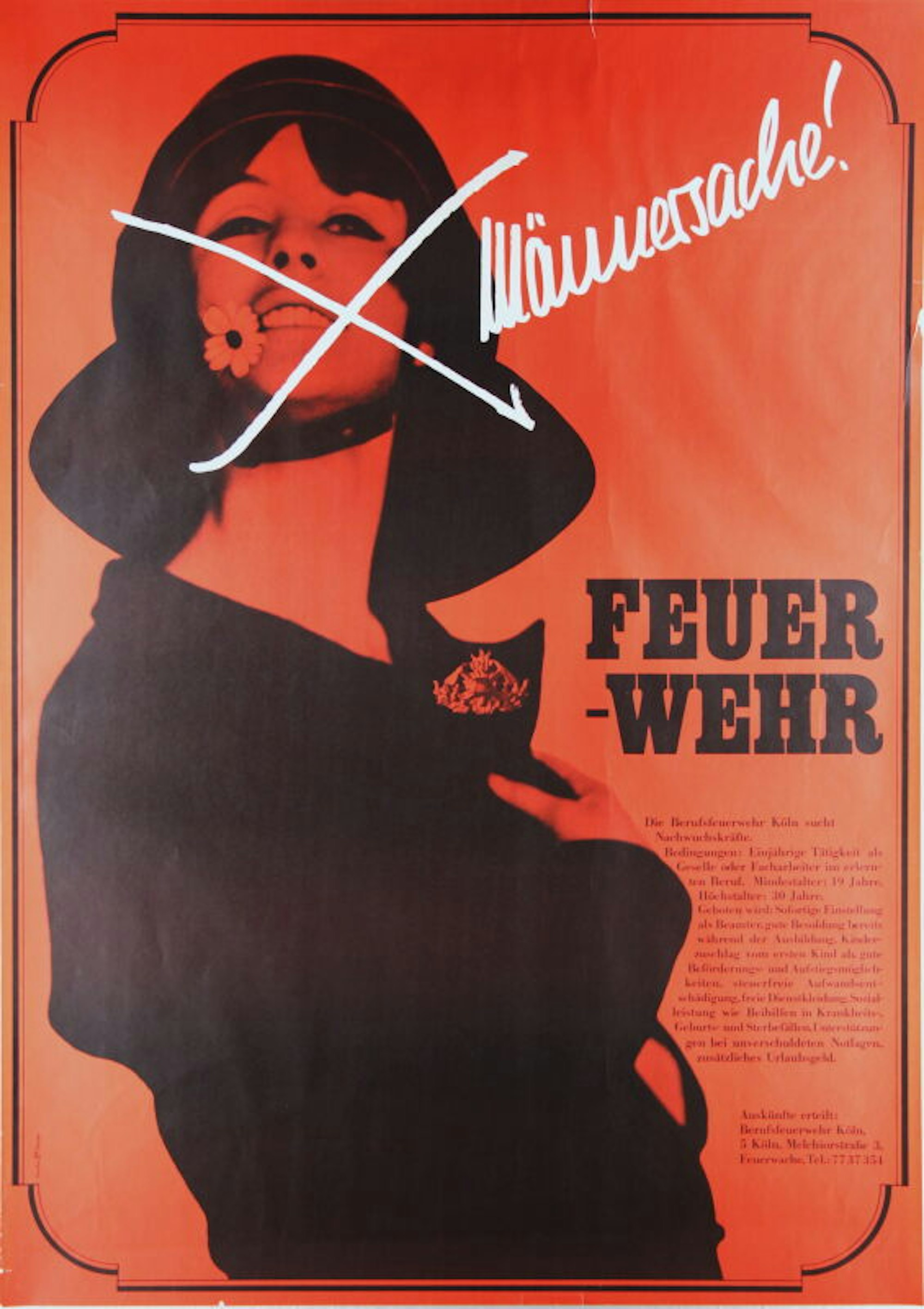

Feuerwehrwerbung aus dem Jahr 1966

Copyright: Rheinisches Bildarchiv

2011

nahm die erste Frau ihren Dienst bei der Berufsfeuerwehr auf. Noch immer sind Frauen hier deutlich in der Minderheit. Zur Geschichte der Feuerwehr gehört auch der Personalmangel, der in den 1970er Jahren mit Plakaten und der Aufschrift „Männersache“ bekämpft wurde. „Damals sind Lautsprecherwagen durch Süddeutschland gefahren und haben für den Feuerwehrjob in Köln geworben“, hat Neuhoff rausgefunden. Er hält den Job noch immer für „erstrebenswert, sicher und spannend“.