Die Düsseldorfer Galerie Ludorff zeigt 55 ausgewählte Gemälde, Skulpturen, Arbeiten auf Papier und Fotografien unter dem Titel "Kunst im Rheinland". Eine Zeitreise in 100 Jahre Kunstgeschichte.

Düsseldorfer Galerie LudorffSpannender Aufbruch zur „Kunst im Rheinland“

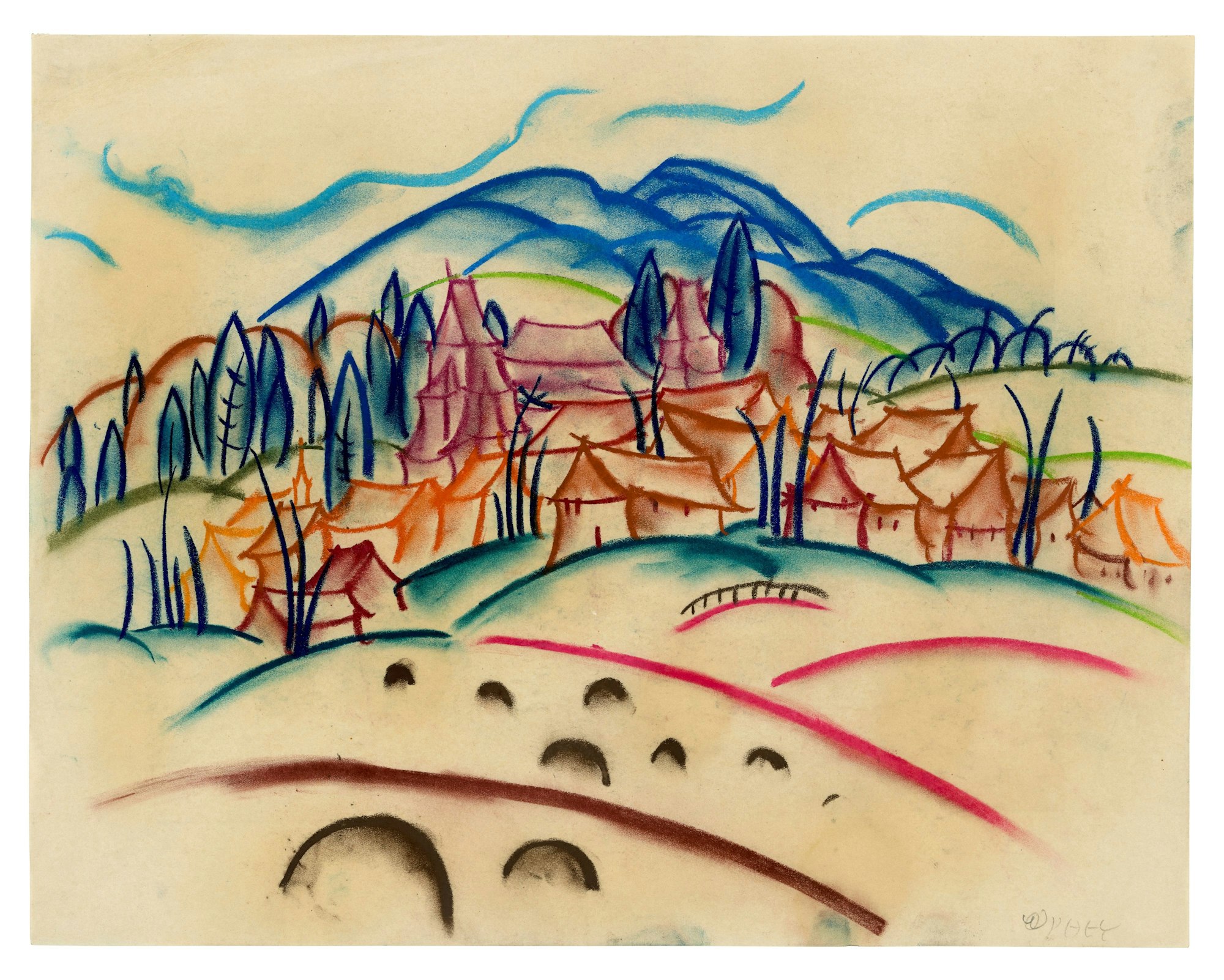

Eine Landschaft von Walter Ophey, undatiert, ist in der Ausstellung "Kunst im Rheinland" zu sehen.

Copyright: Galerie Ludorff

Der Rhein mäandert. Und so verschlungen wie der Fluss verläuft auch die Entwicklung in der Kunstszene des Rheinlands. Die Düsseldorfer Galerie Ludorff macht sich nun auf eine Zeitreise, welche vom Aufblühen der Avantgarde vor hundert Jahren in den Zentren Köln und Düsseldorf bis in die Gegenwart reicht.

Kriege als Zäsuren

Die Strahlkraft, welche die Kunst im Rheinland ausübte, wurde offensichtlich, als sich die Rheinischen Expressionisten 1912 in den Ausstellungen des Sonderbundes in Düsseldorf und vor allem in Köln zeigten. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg etablierte sich die neue Künstlergruppe „Das Junge Rheinland“.

Beide Weltkriege stellten Zäsuren dar, doch entwickelte die Kunst im Rheinland immer neue Ansätze, sei es die Zero-Kunst in der Stunde Null nach 1945 oder die informelle Kunst, für die unter anderen Karl Otto Götz und Bernhard Schultze stehen. Abstrakte Positionen wie die von Ernst Wilhelm Nay, Winfred Gaul, Gotthard Graubner und Imi Knoebel setzen diese Reihe dann fort. Und immer wieder gibt es Verbindungen zur Düsseldorfer Kunstakademie, die bis hinein in die Gegenwart reichen.

Dadaismus

55 ausgewählte Gemälde, Arbeiten auf Papier, Skulpturen und Fotografien dokumentieren in der Ausstellung „Kunst im Rheinland“, welche Schätze mit der Region verbunden sind.

Glänzendes Poliergold hat zum Beispiel Zero-Künstler Heinz Mack für seine Keramik unter dem Titel „K24“ im Jahr 1997 verwendet. Auch die golden funkelnde Bronze mit der Bezeichnung „Sich aufrichtend“ (S'élévant), die Dadaist Hans Arp 1962 modellierte, kündet von Noblesse. Geradezu sommerlich sinnlich wirkt der Blick auf Imi Knoebels sattrotes „Sittin' in the Evening SunIII“ von 1994.

Aber es sind vor allem seltene Schätze, mit der die Ausstellung überzeugt. Eine undatierte Landschaft des rheinischen Expressionisten Walter Ophey entwickelt ungemeine Dynamik. Mit Pastellkreide setzte er in wenigen Strichen eine Siedlung in eine Bergsilhouette. Mit den sie umsäumenden Bäumen scheinen die Häuser zu verwachsen. Vorwiegend in Blau- und Rottönen ist die Komposition virtuos mit wenigen Strichen gezeichnet.

Progressive Künstler

Wiederentdeckt wird das Werk des polnischen Malers und Graveurs Jankel Adler (1895 bis 1949), von dem die Galerie eine Porträtstudie voraussichtlich aus dem Jahr 1930 zeigt. Kubistisch muten die Gesichtspartien und der markante Hut an, die Kleidung ist auf wenige Farbfelder reduziert.

Anfang der1920er Jahre verlegte Adler für einige Jahre seinen Wohnsitz nach Düsseldorf, wo er zusammen mit Paul Klee an der Kunstakademie unterrichtete. Er war zudem Mitbegründer der Gruppe progressiver Künstler in Köln. 1928 erhielt er für sein Bild „Katzen“ die Goldene Medaille der Ausstellung Deutsche Kunst Düsseldorf.

1929 und 1930 war er auf Studienreisen auf Mallorca und auf dem spanischen Festland — wo auch das Porträt entstanden sein könnte. Paul Klees „Kunststreit“ von 1932 ist mit wenigen Strichen angedeutet, wirkt fast wie eine Karikatur.

Die Zeichnung steht sinnbildlich für die Situation der Moderne in den 1930er Jahren. Kurz nach der Entstehung wurde Klee 1934 von den Nazis entlassen und seine Kunst—wie die Werke vieler anderer Künstlerinnen und Künstler — als entartet diffamiert.

Maus und Pudel

Klee gruppiert kubistisch anmutende Figuren um eine antike Büste. Es ist seine Reaktion auf eine Kritik des Psychologen C. G. Jung an seinem Freund und Künstlerkollegen Pablo Picasso. In einem Artikel in der „Neuen Zürcher Zeitung“ unterstellte Jung diesem öffentlich Schizophrenie.

„Klee reagierte mit dieser Zeichnung auf den hierauf folgenden Eklat, zu welchem sich zahlreiche Künstler und Kunstinteressierte verpflichtet fühlten“, heißt es im Begleittext.

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es Künstler der Zero-Gruppe wie Heinz Mack, Otto Piene und Günther Uecker, die zu radikal neuen Themen, Techniken und Ausdrucksformen wechselten. Den Faden nahmen nachfolgende Generationen auf: Der Skulptur einer Maus, die Katharina Fritsch in den 1990er Jahren schuf, steht nicht etwa eine Katze gegenüber, sondern ein königlicher Pudel.

Auch die Hängung in der Galerie ist originell und folgt dem Ansatz, Lehrer und Schüler beieinander anzusiedeln. So hängen Arbeiten von Joseph Beuys nahe beim „Eingekauerten Rind II“, das Ewald Mataré 1947 formte. Ein Kissenbild Gotthard Graubners aus den siebziger Jahren ist neben einem abstrakten Bild Katharina Grosses von 2004 zu sehen.

Gerhard Richters Bilder finden sich bei seinem Lehrer Karl Otto Götz. Sogkraft entwickelt das Bild mit dem Titel „dieser rote Hügel Kopf“, des Informel-Malers Bernard Schultze von 1987. Es weckt Assoziationen, die weit über das Rheinland hinausreichen, erinnert an Wurzeln, Wald- und Blumen, eine archaische Landschaft.

Fein sind die Fotoarbeiten Zu Wassertürmen von Bernd & Hilla Becher oder Thomas Struths Foto der Bernhardstraße in Leipzig. Das ist vom Rhein zwar weit entfernt, aber Struth als Fotograf der Düsseldorfer Photoschule ist ganz präsent.

Bis 5. August, Mo bis Fr 10 – 18 Uhr, Sa 11 – 14 Uhr, Königsallee 22. Preise 4000 bis 690 000