Zwanzig Jahre lang, von 1970 bis 1990, leitete Anton Legner das Museum Schnütgen in Köln. Zu seinem 95. Geburtstag veröffentlicht er nun ein Buch mit Erinnerungen.

Legendärer Schnütgen-DirektorWarum Anton Legner einen Schrein im Leichenwagen transportieren ließ

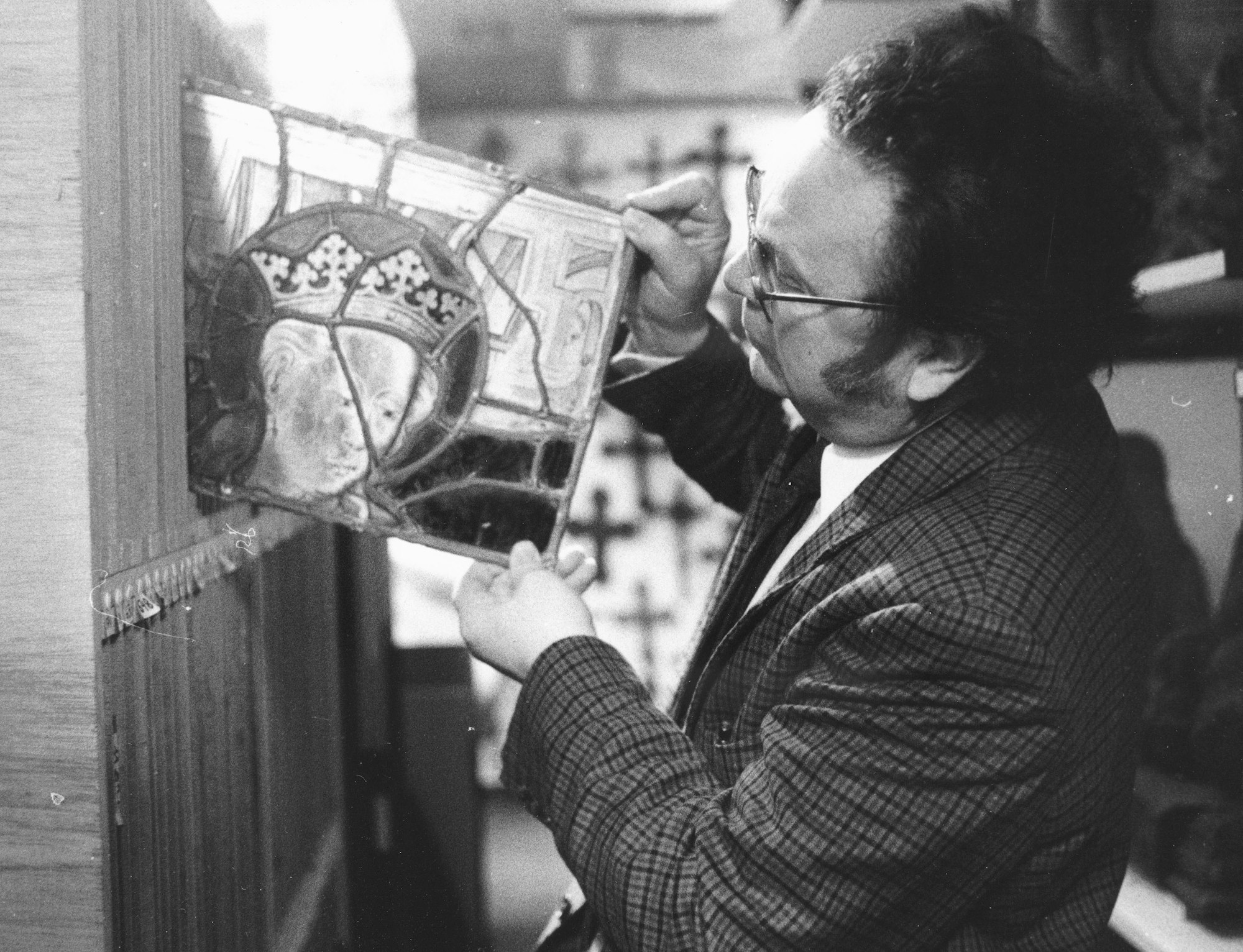

Anton Legner im April 1985 im Archiv - fotografiert für die Rundschau.

Copyright: Brigitte Stachowski

Ein „finsteres“ Mittelalter, wie es sich floskelhaft fest in unserem Sprachschatz eingenistet hat, gab es nach Überzeugung Anton Legners nie.

Er muss es wissen, denn der Kunsthistoriker vermittelte als Direktor des Museums Schnütgen von 1970 bis 1990 in legendären Ausstellungen wie „Die Parler“, „Rhein und Maas“ oder „Ornamenta Ecclesiae“ genau das Gegenteil. Zeigten sie doch Kunstschätze unterschiedlichster Herkunft aus einer Zeit, deren Strahlkraft bis heute hell leuchtet.

Erinnerungssplitter

Freunde hätten ihm geraten, „aufzuschreiben, was an Erinnerungssplittern übrig blieb“. Daran hat sich Anton Legner gehalten: Zum 95. Geburtstag des legendären Direktors des Museum Schnütgen am 28. August erscheint nun ein kleiner Band mit Geschichten aus einem bewegten Leben – mit dem bezeichnenden Titel „Von Prag nach Köln“.

1928 in Südböhmen geboren zog es ihn als Kind und Jugendlichen auf den Hradschin, barg die Prager Burg doch die Geschichte verschiedenster Baustile. Reliquien und Parlerbüsten des dortigen Veitsdoms schienen dem jungen Ministranten sogar lebendig zu werden.

Teufelaustreiben

Die Großmutter wollte sogar, dass er Pfarrer wird – vermutete in dem Wildfang aber Ärgeres. „Zum Teufelaustreiben ging sie mit mir ins Kloster Emmaus, wo mich der Pater nicht vom Teufel befreien wollte, mir aber den Segen gab, den die Großmutter hinter mir mit lautem Zischen begleitete. ,Hast du gehört, wie der Teufel aus dir herausgefahren ist?“, fragte sie. ,Ja, und in Dich hinein,“ antwortete ich.“

Legner vermutet, dass durch diese Episode sein „Interesse an der Satansgestalt“ nie erloschen sei – und er deshalb vielleicht auch den „Codex Gigas“, die sogenannte Teufelsbibel, 1985 zur Ausstellung „Ornamenta Ecclesiae“ nach Köln holte. Auch die Kritik, er habe dem Teufel in der Ausstellung zu viel Platz eingeräumt, perlte an ihm ab.

Eine Kerze in der Kathedrale

Doch Legner vertraute auch den himmlischen Mächten: Als bei der Ausstellung „Rhein und Maas“ die Leihfrist des Marienschreins aus Tournai abgelaufen war, fuhr er mit einem Kollegen in den belgischen Ort, „zündete in der dortigen Kathedrale Notre Dame eine Kerze an und bat inständig so lange, bis wir eine Verlängerung der Leihfrist erreichten.“

Vergnüglich blickt er auf sein Leben zurück und steuert manches Kölsche Histörchen bei. Etwa, dass Ernst Barlachs Gedenkmal in der Antoniterkirche im Volksmund in „Käthe Kollwitz als Rakete“ umbenannt wurde.

Ein Schrein auf der Autobahn

Der Annoschrein aus Siegburg wiederum, der 1975 in der Cäcilienkirche in der Ausstellung „Monumenta Annonis“ zu sehen war, wurde im Leichenwagen des städtischen Bestattungsamtes transportiert. Dessen Chef kam Legners Bitte nach, im Schritttempo auf dem Seitenstreifen der Autobahn zu fahren. „Begleitet von Polizei, Fernsehen und Presse.“

In den 70er und 80er Jahren begeisterte das Mittelalter so, dass die Ausstellungen Besucherzahlen wie Popkonzerte erreichten. Allein „Rhein und Maas“ zog im Jahr 1972 zunächst in Köln und anschließend in Brüssel insgesamt 370 000 Menschen an – auch König Baudouin und Königin Fabiola waren am Rhein unter den Gästen.

Legner gab die Impulse, das Schnütgen wurde zum Pflichtprogramm für alle, die sich für die Mediävistik interessierten.

Knallharte Äbtissin

Seinem Büchlein ist zu entnehmen, dass er und seine Frau Rosa zu unzähligen Stellen pilgerten, um seltene Reliquienschätze, Bildnisse, Skulpturen, Schriften oder Kristalle für die Ausstellungen nach Köln zu holen. Nur eine Äbtissin ließ sich nicht überzeugen.

Polternder Kulgturdezernent

Und auch in Köln war nicht immer alles Zuckerschlecken. „Ich komm' ins Zuchthaus, und Sie schick' ich zum Amtsarzt“, polterte Kurt Hackenberg, als die Besucherzahlen Ende der 70er Jahre nicht gut waren.

Doch der Kulturdezernent hielt immer wieder seine schützende Hand über den Kunsthistoriker, der sich mit Schätzen, aber „bei Finanzvorschriften nicht so recht auskannte“.

Anton Legner: Von Prag nach Köln. Bilderbuch der Erinnerungen. Greven Verlag, 128 S., 22 Euro.