Während die dramatischen Landschaftsaufnahmen des Regenwalds begeistern, sorgen Aktaufnahmen indigener Menschen für Kritik.

Rautenstrauch-Joest-MuseumFotoserie „Amazônia“ kommt nach Köln - und wirft ethische Fragen auf

Blick in die Ausstellung „Amazônia“ mit Fotos von Sebastião Salgado in Brüssel

Copyright: Axel Hill

Fast schwerelos scheinen sie im abgedunkelten Raum zu schweben, die Licht-Installation lässt sie scheinbar von innen leuchten - ein Effekt, so dramatisch wie die Fotografien selbst: In den für ihn so typischen starken Schwarz-Weiß-Kontrasten hat Sebastião Salgado die Wälder des Amazonas festgehalten. Flüsse, Bäume, Berge, Wolkengebirge bilden endlos wirkende Landschaften. Wie sich das Wasser durch den Regenwald windet - das wirkt bisweilen wie abstrakte Malerei und erinnert gleichzeitig an Gemälde von Caspar David Friedrich. Dazu ertönt ein mystisch anmutender Klangteppich, komponiert von Jean-Michel Jarre, aus den Lautsprechern.

Die Wanderausstellung „Amazônia“, die den gleichen Titel trägt wie der Bildband aus dem Taschen-Verlag, ist derzeit bis zum 11. November in Brüssel zu sehen. Die gleiche Schau wird ab 29. Oktober im Kölner Rautenstrauch-Joest-Museum zu sehen sein. Rund 1,8 Millionen Besucher verzeichnete „Amazônia“ bislang an ihren Stationen wie London, Paris, Rom, Madrid, Los Angeles, Zürich oder São Paulo.

Kritische Stimme

Aber nicht alle Besucher waren begeistert. So zitiert die britische Zeitung „The Guardian“ den Brasilianer João Paulo Barreto, ein Anthropologe und Mitglied der Yé’pá Mahsã. „Ich habe es nicht ausgehalten. Für mich fühlt es sich an wie eine gewalttätige Darstellung indigener Körper. Würden Europäer auf diese Art und Weise die Körper ihrer Mütter, ihrer Kinder zeigen?“

Denn in der Ausstellung sind nicht nur die Landschaftsaufnahmen zu sehen, sondern der im Frühjahr gestorbene Salgado hat auch die Bewohner dieser bedrohten Region fotografiert.

Labyrinth-artiger Parcours

Während die Naturbilder in einem fast labyrinth-artigen Parcours aufgehängt sind, werden die Porträts in der Brüsseler Ausstellung an den Innen- und Außenwänden drei ovaler Waben präsentiert. Im Inneren hängt jeweils ein Bildschirm, auf dem in Dauerschleife untertitelte Interviews mit Mitgliedern der einzelnen Gruppen laufen.

Auf den Fotos sind die Bewohnerinnen und Bewohner der verschiedenen Regionen überwiegend nackt. Und die Bilder kann man in zwei Gruppierungen einteilen: Zum einen posiert man für Einzel- oder Gruppenaufnahmen vor einem neutralen Hintergrund. Zum anderen begleitet Salgado die Menschen mit seiner Kamera bei ihren Streifzügen durch den Regenwald, beobachtet ihre Rituale und ihren Alltag.

Einige der Porträts der „Amazônia“-Ausstellung in Brüssel.

Copyright: Axel Hill

Und sicher ist Salgado nicht vorgegangen wie seinerzeit etwa Wilhelm Joest, Namenspate des Rautenstrauch-Joest-Museums, der in seinen Tagebüchern festhielt, wie er eine junge Frau bedrängt habe, sich halb nackt ablichten zu lassen.

Und dennoch wählt auch Salgado für sein Buch und die Ausstellung Aufnahmen aus, die als Aktfotografie betrachtet werden können. Da liegt etwa eine junge Frau nackt in einer Hängematte, ein Bein ist angewinkelt, ein Arm nach oben gereckt. An andere Stelle lehnen sich drei junge Frauen auf eine Brüstung, ihre Arme sind aufgestützt, ihre Brüste in der Bildmitte.

Eine Frage des Ausschnitts

Es ist auch immer die Frage des Ausschnitts. So werden auf einem Foto vier Menschen gezeigt, wie sie eine Schildkröte für eine Mahlzeit vorbereiten, eine junge Frau steht direkt hinter ihnen, allerdings ist ihr Kopf abgeschnitten und nur ihr (nackter) Körper zu sehen.

Hinzukommen viele Bilder von nackten Kindern, etwa beim Spielen, auf denen dann auch Geschlechtsteile zu sehen sind. Die Grenze zwischen Beobachtung und Präsentation scheint immer wieder überschritten zu werden.

„Man kann Salgado nicht absprechen, dass er ein humanistisches Interesse hatte. Aber man muss auch sagen, dass er an den Gegenständen, die er fotografiert hat, ein ästhetisches Interesse hatte, denn er bespielte und bespielt vor allem den Kunstmarkt“, sagt Professor Dr. Jens Jäger von der Universität Köln. Es stehe neben der ästhetischen auch immer eine kommerzielle Absicht. So kann man im Shop zur Ausstellung auch Baumwolltaschen, Poster, Postkarten und Kühlschrankmagneten erwerben, darunter sind zwar Porträts, aber keine fragwürdigen.

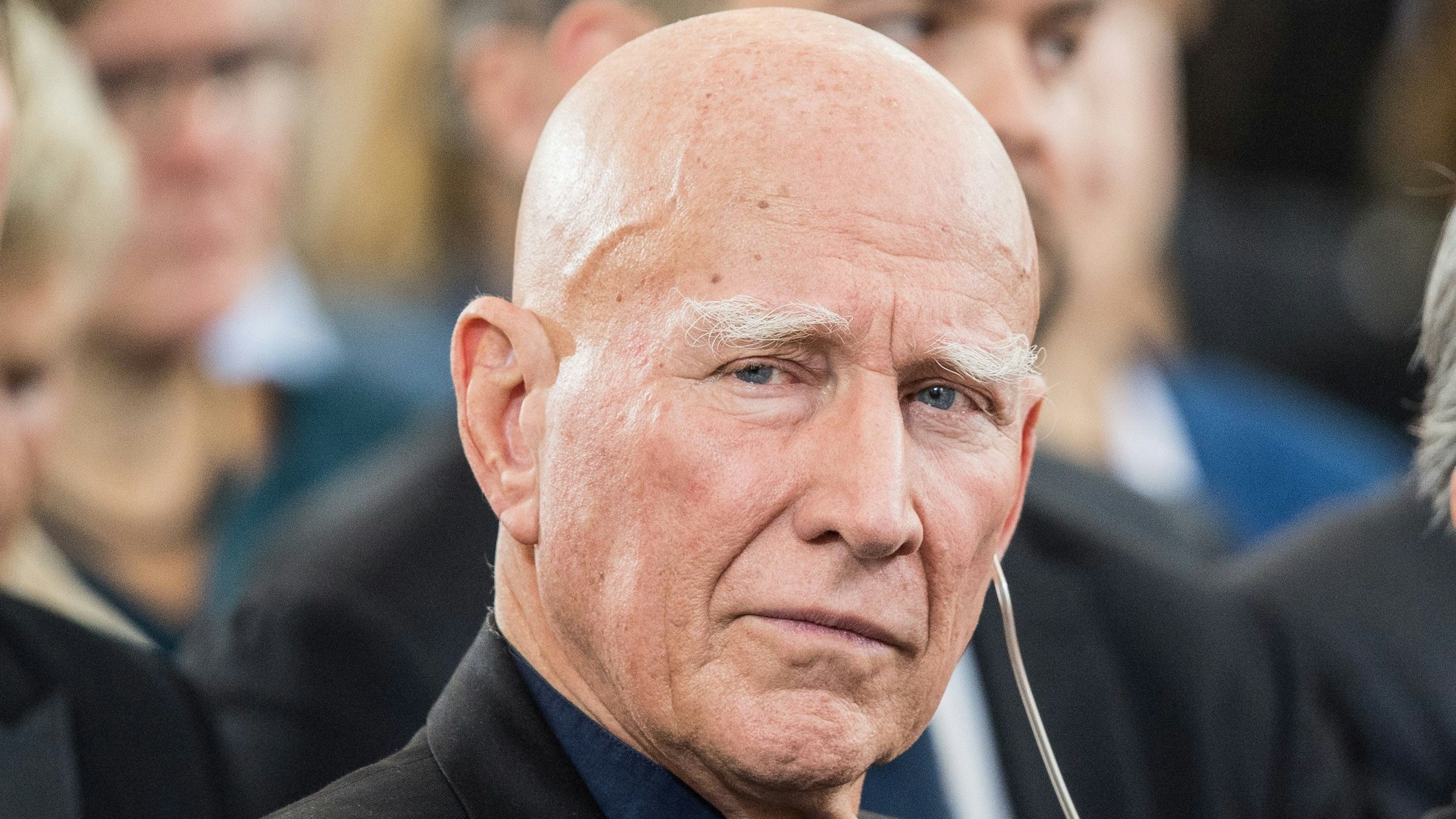

2019 wurde Sebastião Salgado mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet.

Copyright: dpa

Jäger ist Historiker, beschäftigt sich unter anderem mit Kolonialfotografie und hat aber auch schon über Sebastião Salgado veröffentlicht. „Worüber ich immer wieder bei ihm stolpere, ist dieser Humanismus mit dem Holzhammer: wie schön die Natur ist, wie schön die natürlich lebenden Menschen sind. Und das mit dem Narrativ im Hintergrund, das alles bedroht und gefährdet ist.“

Und bedroht sind der Regenwald und seine Bewohner bekanntermaßen: durch Abholzung der Bäume und Ausbreitung unter anderem der nicht-indigenen Farmer. In der Ausstellung wird dies in Wandtexten thematisiert und in den Videos, in denen Mitglieder der einzelnen Gruppen zu Wort kommen.

Seine Verdienste als Fotograf sind völlig unbenommen.

„Aber im Grunde genommen steht im Vordergrund das Marketing von ihm als Marke, von ihm als genialer Künstler. Und seine Verdienste als Fotograf sind auch völlig unbenommen“, sagt Jens Jäger. „Aber er ist kein Dokumentarfotograf, auch wenn die Bilder manchmal so aussehen. Ihm geht es darum zu inszenieren, er zielt auf Emotionen. Und wir haben ja in den letzten Jahren gelernt, dass Emotion nicht unbedingt ein Weg zur Erkenntnis ist.“

Auch die Nacktheit sieht Jäger nicht unproblematisch. „Die Leute, die er fotografiert, bewegen sich in ihrem natürlichen Umfeld, aber sie wissen nicht, dass ihre Bilder in einem Umfeld präsentiert werden, wo sie ganz anders gelesen werden. Denn Salgado hat als Rezipienten einen westlichen Betrachter im Kopf, der vertraut ist mit dieser Art von fotografischer Ästhetik. Hier fehlt vielleicht etwas Taktgefühl, nicht unbedingt von Salgado, sondern von den Kuratierenden und den Institutionen, die das präsentieren.“

In vielen Gemeinschaften Amazoniens gelten Körperbemalungen, Schmuck und Federn als Kleidung – Ausdruck von Würde, Ritual und Identität.

Anders als in Brüssel, wo „Amazônia“ im ehemaligen Industrieareal Tour & Taxis läuft, wird sie in Köln mit dem Rautenstrauch-Joest-Museum in einer städtischen Institution gezeigt, die sich den „Kulturen der Welt“ widmet und sich in einer Reihe von Ausstellung kritisch mit der Darstellung von Menschen auseinandergesetzt hat.

Auf Nachfrage äußern Nanette Snoep, die künstlerische Direktorin des RJM, und Anne Fischer, die geschäftsführende Direktorin, zur Thematik. „Einzelne Motive können in der Tat in Europa als ‚nackt’ wahrgenommen werden, doch wir sind uns bewusst, dass dies eine kulturell geprägte Lesart ist. In vielen Gemeinschaften Amazoniens gelten Körperbemalungen, Schmuck und Federn als Kleidung – Ausdruck von Würde, Ritual und Identität“, so die beiden Museumsleiterinnen.

Eigenes Begleitprogramm

„Wir nehmen diese unterschiedlichen Wahrnehmungen ernst und kontextualisieren die Fotografien entsprechend. Zugleich gehen wir respektvoll damit um, dass die dargestellten Menschen sich mit Stolz und Würde fotografieren ließen“. Dazu weisen sie darauf hin, dass „nach Jahren der Kriegs- und Krisenfotografie sich Salgado bewusst entschieden“ habe, „in ‚Amazônia’ die Schönheit, Würde und Verletzlichkeit des Regenwaldes und seiner Menschen hervorzuheben“.

Die Ausstellung sei zwar ein „von Salgado konzipiertes Gesamtpaket. Köln überninmmt dieses Ensemble und erweitert es durch ein eigenes kontextualisierendes Begleitprogramm.“ So arbeite man unter anderem „eng mit dem Studio Salgado zusammen“, „um eine verantwortungsvolle Umsetzung sicherzustellen“. Derzeit liefen noch Abstimmungen, ob alle Fotos in Köln zu sehen sein werden.

Menschen aus Amazonien in Köln zu Gast

Zum Eröffnungswochenende am 30. Oktober habe man „Sprecher*innen und Künstler*innen aus verschiedenen Ländern des Amazonas nach Köln“ eingeladen. „Unter ihnen sind zwei wichtige indigene Anführer: Francisco Asháninka und Beto Marubo, die in der Ausstellung porträtiert und in Interviews zu sehen sind. Sie sprechen in Köln persönlich über Klimakrise, Rechte und Zukunftsperspektiven.“

So wolle man natürlich „die künstlerische Kraft der Fotografien“ würdigen. „Wir schaffen insbesondere Raum dafür, dass indigene Stimmen selbst zu Wort kommen.“

„Amazônia“ ist im Rautenstrauch-Joest-Museum vom 29. Oktober 2025 bis 15. März 2026 zu sehen. Der gleichnamige Bildband ist im Taschen-Verlag erschienen (528 S., 100 Euro).