In seinem Buch „Irre“ verarbeitet Dr. Bahman Rahnema seine Erfahrungen aus den 1980er Jahren in der forensischen Abteilung einer rheinischen Klinik. Er zeichnet das erschütternde Bild einer Welt zwischen Gewalt und Therapie.

Roman „Irre“Psychiater schreibt über seine Jahre in der Forensik

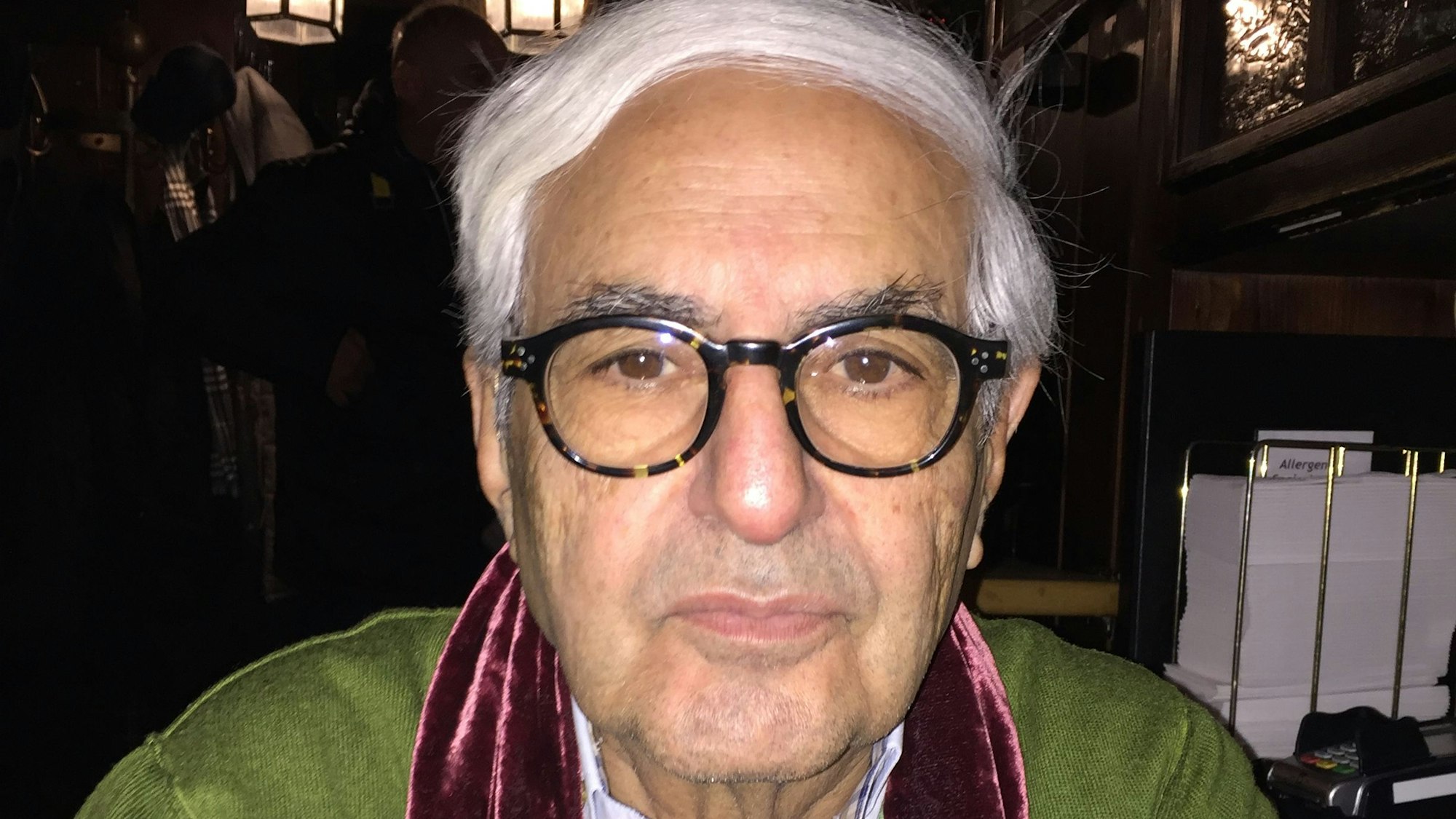

Bahman Ranehma schrieb das Buch „Irre - Dramen aus der Anstalt“.

Copyright: Fohrmann Verlag

Das Buch beginnt mit einem Paukenschlag. Wie in einem Psychothriller beschreibt Dr. Bahman Rahnema den Mord an einem kleinen Mädchen aus der Sicht eines Sexualstraftäters. Der Mann ist Insasse der forensischen Abteilung einer psychiatrischen Klinik, auf einem Freigang begeht er die furchtbare Tat. Ein Psychopath, der nach reichlichem Alkoholgenuss erneut brutal zuschlägt.

Die Szene bildet den Auftakt zu einem biografisch angelegten Tatsachenroman mit dem Titel „Irre. Dramen aus der Anstalt“ (Fohrmann Verlag, Köln, 220 S., 18,90 Euro), der reale Erlebnisse des Arztes während seiner Zeit in einem Landeskrankenhaus im Rheinland zur Grundlage nimmt.

Kampf für moderne Psychotherapie

Es sind die späten 1970er und frühen 80er Jahre, die eine Umbruchphase markieren und geprägt sind von einem latenten Machtkampf in der Klinik: Hier die Alteingesessenen, die Verfechter der Verwahrungs- und Ruhigstellungsstrategie, dort die Fortschrittlichen, die die neuen Ideen der Demokratisierung und der modernen Psychotherapie durchsetzen wollen.

In diesem Umfeld bewirbt sich Rahnema als frisch von der Uni kommender Assistenzarzt. Der Mann wird gern genommen, denn es herrscht Personalmangel. Und schon bald findet er sich in der forensischen Abteilung wieder, ein Job, um den sich niemand reißt.

Trostlose Unterbringung

Die Atmosphäre in der „Strafkolonie“ ist von latenter und tatsächlicher Gewalt geprägt, die Unterbringung trostlos. Der Tag wird strukturiert von permanenten Versuchen, die immer wieder aus dem Ruder laufenden psychisch Kranken irgendwie in den Griff zu bekommen und vom zähen Gerangel mit den Bürokraten der Klinikverwaltung.

Da wäre Omega, ein hochintelligenter, belesener Mann mit religiös-weltanschaulichen Obsessionen, der in psychotischem Zustand komplett ausrastet. Und der Wasserwerfer, der vom Zwang besessen ist, die Menschen in seinem Umfeld reinzuwaschen, der rhetorisch brillante Störenfried Krakowski oder Dagobert, der Kindermörder.

Figuren haben reale Vorbilder

„Die Personen haben alle reale Vorbilder“, erklärt Rahnema im Gespräch mit der Rundschau. „Aber die Beschreibungen der einzelnen sind nicht eins zu eins authentisch, sondern ein Mix aus der Gedankenwelt verschiedener Patienten, verdichtet zu exemplarischen Fällen.“ Entstanden sei „eine Mischung aus Fiktion, eigener Idee und dem, worüber ich mit meinen Patienten gesprochen habe“. Das ist berührend, beängstigend und teilweise tatsächlich ziemlich komisch. Konkrete Bezüge wurden herausgenommen, um die Privatsphären zu wahren.

Warum die gewagte Konzeption? „Der Begriff ‚verrückt’ hat mich interessiert, sagt der Autor. „Was heißt das? Von der Norm abgewichen, ver-rückt. Diese Leute sind keine Idioten, keine Schwachsinnigen, zum Teil sehr intelligente Menschen, hochemotional, archaisch in ihren Reaktionen. Die dürfen alles sagen, auf alles schimpfen, die Fäkalsprache benutzen, die haben eine absolute Freiheit. Sie sagen vieles, was wir nicht sagen dürfen - eben weil sie ver-rückt sind. Ich bin sozusagen ihr Megaphon.“

Monströse Rückschläge

„Ich habe sehr viel kennengelernt in dieser Zeit“, fährt Rahnema fort. Aber es war eine harte Schule, stets auf dem schmalen Grat zwischen kleinen Erfolgen und monströsen Rückschlägen. „Ich glaube nicht, dass sich daran viel geändert hat.“ Der Druck von außen sei sehr groß, und die Abteilungen sind überbelegt, damals wie heute. Auch wenn die Kliniken mittlerweile nach modernem Standard geführt werden: „Pädophile und Psychopathen sind letztlich nicht behandelbar“, ist Rahnema überzeugt. „Da gibt es keine Konzepte, auch heute nicht nach meinen jetzigen Informationen. Sie dürfen einfach nicht mehr auf die Gesellschaft losgelassen werden.“

Dabei legt er wert auf entscheidende Unterschiede: „Ein Schizophrener, den kann man behandeln mit Medikamenten, und wenn die Halluzinationen und die befehlenden Stimmen verschwinden und er seine Medikamente regelmäßig nimmt und betreut ist, kann er als geheilt gelten.“ Ein Psychopath dagegen nicht.

Hauptlast der Verantwortung

Zwar beruhe eine Entlassung immer auf dem Zusammenspiel verschiedener Akteure, dem Gutachten des behandelnden Arztes, der Entscheidung des Amtsrichters, der Einschätzung des Vormunds. Aber am Ende sei es der Arzt, der die Hauptlast der Verantwortung trage. Und: „Es ist einfach eine furchtbare Situation, wenn jemand nach der Entlassung wieder eine schlimme Tat begeht.“