Die Krankenkassen schlagen Alarm: Die Kosten explodieren, die Politik zögert – und Beitragserhöhungen scheinen unausweichlich.

„Niemand darf ausgegrenzt werden“Krankenkassen warnen vor Beitragsanstieg und fordern Kostenbremse

Oliver Blatt, Chef des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherungen, spricht bei einem Interview im Büro von dem GKV-Spitzenverband.

Copyright: Britta Pedersen/dpa

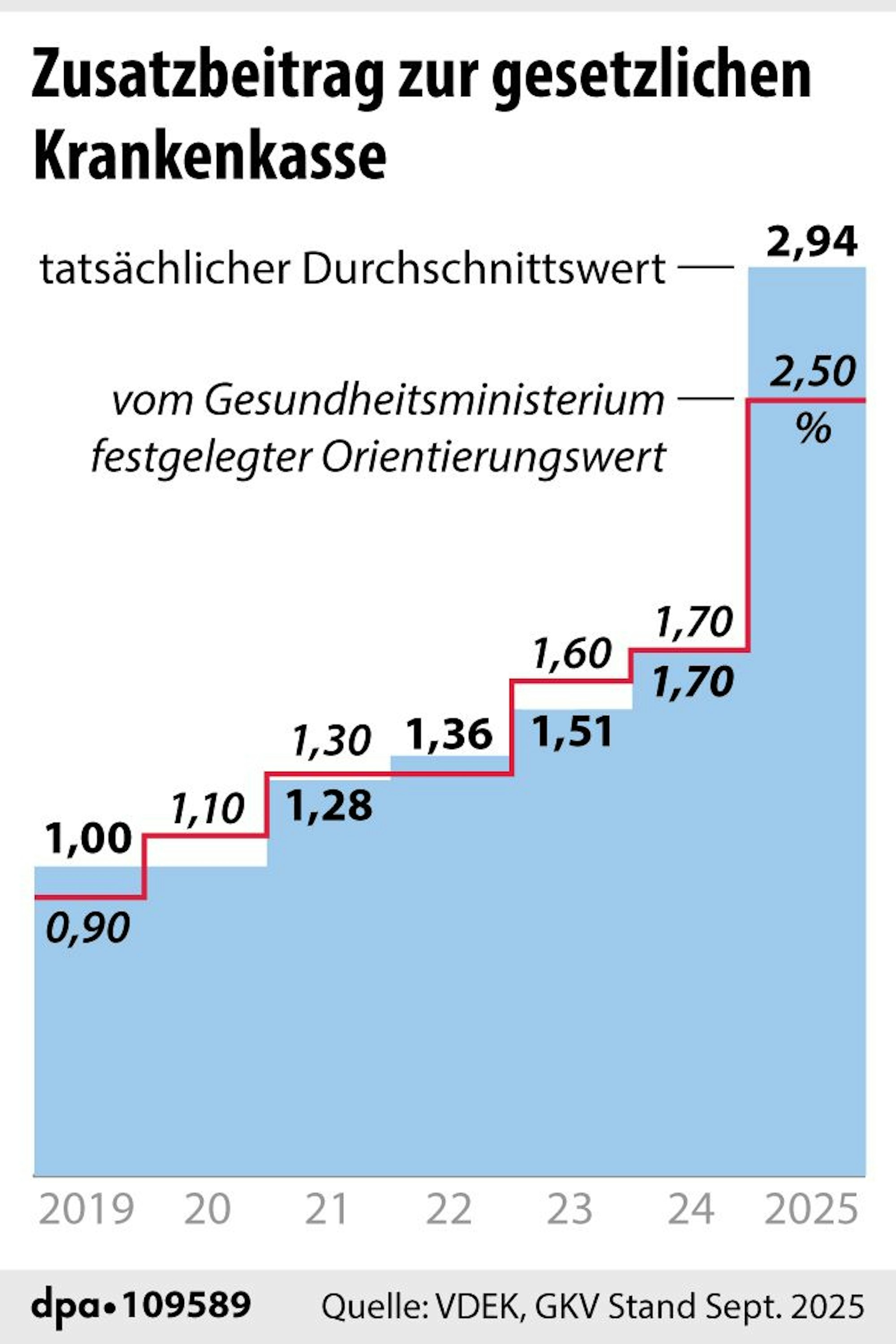

Die gesetzlichen Krankenkassen erhöhen den Druck auf die Bundesregierung: Noch vor dem Stichtag am 15. Oktober, an dem der sogenannte Schätzerkreis die Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) analysiert, fordern die Kassen ein entschiedenes Gegensteuern. Oliver Blatt, Chef des GKV-Spitzenverbands, warnt: „Wir müssen nach wie vor davon ausgehen, dass die Zusatzbeiträge Anfang 2026 weiter steigen werden.“

Schon das laufende Jahr hatte mit kräftigen Beitragserhöhungen begonnen. Und auch danach drehten einige Kassen weiter an der Beitragsschraube. Der Grund: Ausgaben steigen deutlich schneller als Einnahmen, und es fehlt an politischen Maßnahmen, um diese Entwicklung zu stoppen.

Ausgaben steigen, Einnahmen nicht schnell genug

„Es ist noch nicht zu spät, die Beiträge stabil zu halten“, betont Blatt. Doch statt schneller Reformen komme vor allem eins: Kommissionen. „Hätten wir nur halb so viele Gesetzesvorschläge auf dem Tisch, wie gerade Kommissionen gebildet werden, dann hätten wir schon mehr erreicht.“

Nina Warken (CDU), Bundesministerin für Gesundheit, äußert sich bei einer Pressekonferenz vor der konstituierenden Sitzung der Finanzkommission Gesundheit (FKG) im Bundesministerium für Gesundheit.

Copyright: Bernd von Jutrczenka/dpa

Aktuell klafft im Gesundheitsetat trotz geplanter Finanzhilfen ein Loch von vier Milliarden Euro. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte angekündigt, Gespräche zu führen, die Ergebnisse stehen jedoch aus. Noch ist unklar, ob es zusätzliche Bundesmittel oder kurzfristige Sparmaßnahmen geben wird.

Vorschlag: Ausgaben an Einnahmen koppeln

Der GKV-Spitzenverband fordert deshalb eine automatische Ausgabenbremse. Blatt schlägt vor, die Ausgaben an die tatsächlichen Einnahmen zu koppeln. Das hätte einen Vorteil: „Nirgends müsste etwas weggekürzt werden.“ Mit rund 5,5 Prozent höheren Einnahmen als im Vorjahr wäre weiter Spielraum da – aber eben nicht unbegrenzt.

Ein besonders sensibler Punkt: Zuzahlungen. Kassenmitglieder zahlen aktuell zehn Prozent des Medikamentenpreises, mindestens fünf, höchstens zehn Euro. Hier könnte es laut Blatt zu einer „inflationsbedingten Anpassung“ kommen. Eine deutliche Erhöhung lehnt er jedoch ab: „Die soziale Komponente ist wichtig. Niemand darf ausgegrenzt werden.“

Kritik am Staat: Bürgergeld kostet Milliarden

Auch Verhaltenszuschläge – etwa bei Alkohol- oder Tabakkonsum – lehnt Blatt mehrheitlich ab. Allerdings fordert er, dass Teile der Tabak- und Alkoholsteuern an die GKV gehen sollten: „Die Folgekosten sind enorm.“ Das Geld könne etwa für Prävention und Gesundheitsförderung verwendet werden.

Grafik-Diagramm

Copyright: dpa

Ein weiterer Kritikpunkt: Die GKV fordert kostendeckende Erstattungen für staatlich übertragene Aufgaben, insbesondere für die Gesundheitsversorgung von Bürgergeldempfängern. Diese belaufe sich laut Blatt auf rund zehn Milliarden Euro jährlich – bislang ohne vollständige Gegenfinanzierung durch den Bund.

Krankenhäuser als Kostenfaktor, Warten auf Reform

Besonders teuer für die Kassen bleibt die Krankenhausversorgung. Allein im ersten Halbjahr stiegen die Ausgaben hier um 9,6 Prozent auf 54,5 Milliarden Euro. Der GKV-Chef kritisiert: „Wir leisten uns eine Krankenhausversorgung, die unglaublich viel Geld verschlingt – in ineffizienten Strukturen.“

Die Reformbemühungen der Ampelregierung verlaufen schleppend: Bund und Länder ringen im Hintergrund weiter um die Ausgestaltung der von Warkens Vorgänger Karl Lauterbach angestoßenen Reform.

Teure Therapien, wenig Kontrolle, kritisiert Blatt

Auch die Arzneimittelausgaben geraten erneut in den Fokus. Trotz des Gesetzes zur Kosten-Nutzen-Bewertung (AMNOG) fehle es an wirksamen Regeln, sagt Blatt. „Wir haben schnell neue Wirkstoffe – aber auch enorme Kostenanstiege.“

Mehr als 40.000 Patientinnen und Patienten erhalten Medikamente, die jährlich über 100.000 Euro kosten. In Einzelfällen liegt der Preis pro Therapie bei über eine Million Euro. Blatt betont: „Das ist richtig und wichtig – aber wir brauchen eine bessere Bewertung des tatsächlichen Nutzens.“ Es sei nicht Aufgabe der Beitragszahlenden, mit höheren Preisen Standortpolitik für Pharmahersteller zu betreiben. (sbo/dpa)