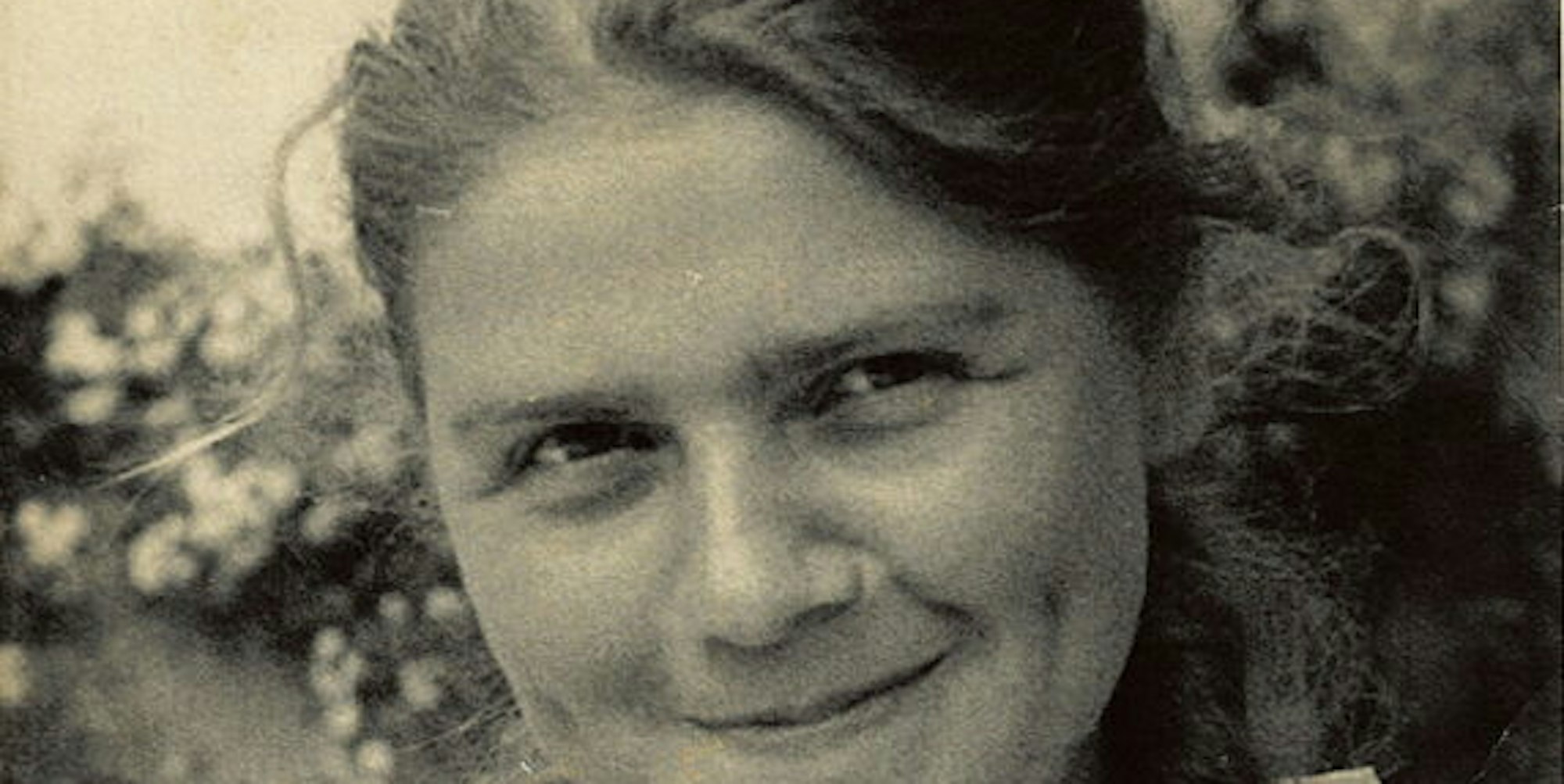

Frau des Eckenhagener Bürgermeisters WagenerWie Josefine auf ihr Leben blickte

Josefine Zeppenfeld schrieb bewegend und stellenweise humorvoll über ihr Leben an der Seite ihres Mannes Wilhelm Wagener. Ihre Eckenhagener Erlebnisse sind auch ein Stück Zeitgeschichte.

Copyright: WOLL-Verlag

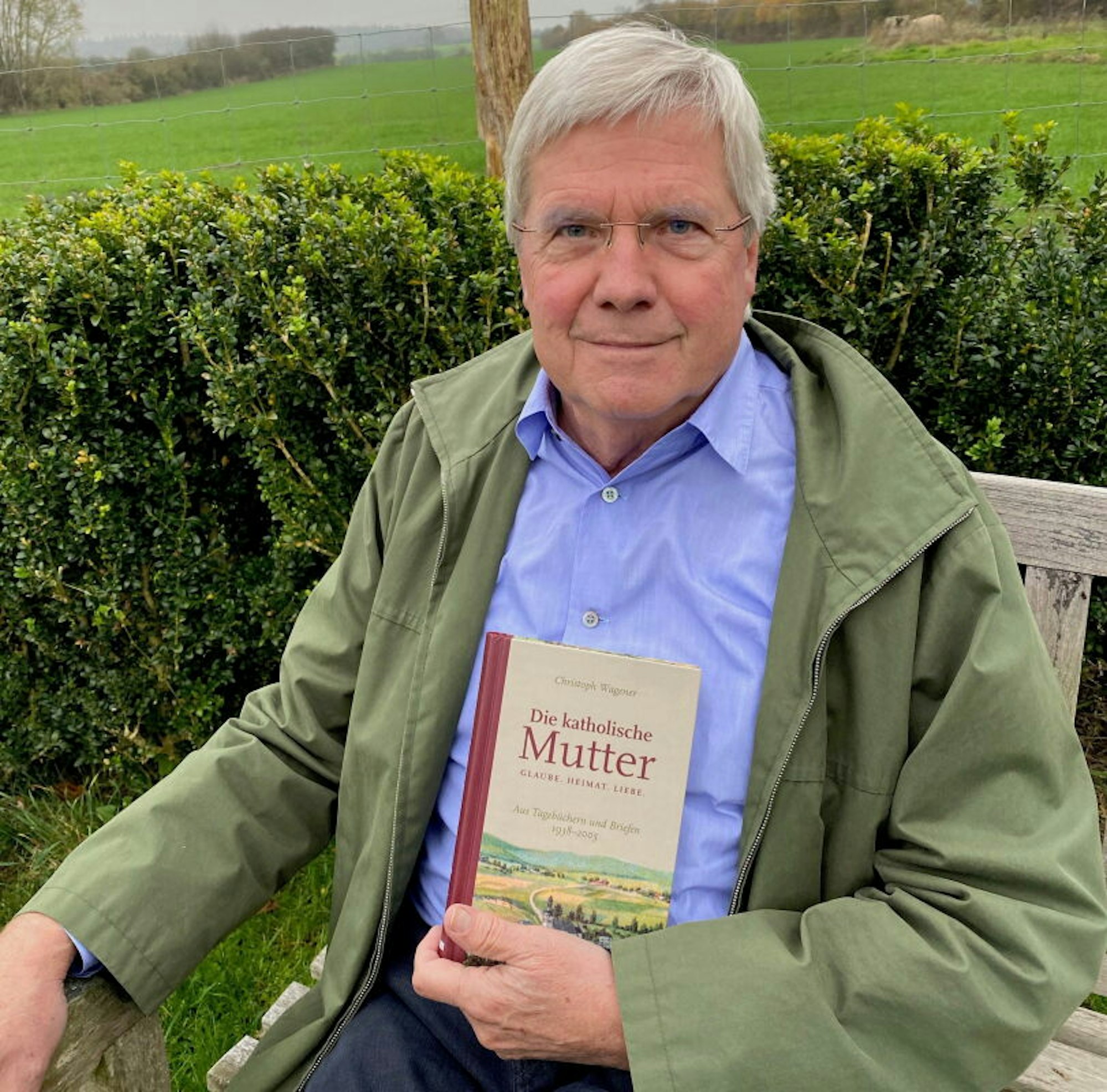

Eckenhagen – „Die katholische Mutter – Glaube. Heimat. Liebe“ hat Christoph Wagener das Buch betitelt, das er seiner Mutter gewidmet hat und das nur auf den ersten Blick altbacken und frömmelnd erscheint. Tatsächlich aber ist es eine sehr gelungene und interessante Mischung aus Briefen und Tagebucheinträgen seiner Mutter, die der Autor wohlformuliert in den zeitgeschichtlichen Kontext stellt. Und in der die Reichshofer Ortschaft Eckenhagen eine wichtige Rolle spielt.

Dorthin nämlich verschlägt es die 1913 im sauerländischen Attendorn als Josefine Zeppenfeld geborene Mutter dreier Kinder mit ihrer Familie nach Kriegsende. Den ersten Brief aus ihrem Nachlass, der Sohn Christoph Wagener als Quelle seines Buches diente, schreibt sie 1938. Ihr erster Tagebucheintrag datiert vom November 1944, den letzten macht sie 2005. Sie schrieb Briefe an ihren verlobten Wilhelm Wagener, der im Gestapo-Gefängnis in Erfurt einsaß. Das Tagebuch beginnt mit dem Tod der dreijährigen Tochter Bärbel. „Meine Mutter schreibt bewegend, gelegentlich auch humorvoll, über die letzten Kriegsmonate, die Not der Nachkriegsjahre und die Erziehung ihrer Söhne“, stellt der Autor im Vorwort fest.

Protestanten wollten das Schlimmste verhindern

Den älteren oder historisch interessierten Eckenhagenern wird Wilhelm Wagener etwas sagen, denn er war der erste Bürgermeister bzw. Gemeindedirektor des Ortes nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute ist Eckenhagen längst Teil der Gemeinde Reichshof und Wageners Nachfolger Rüdiger Gennies, der heutige Bürgermeister und Verwaltungschef, gewährte dem Autor nicht nur Zugang zum Archiv, sondern unterstützte ihn tatkräftig bei dessen Sichtung.

Wilhelm Wagener: Erst wollten ihn die Eckenhääner nicht, später waren sie ihm sehr dankbar.

Copyright: WOLL-Verlag

Nach Aufenthalten in Wien und bei den Eltern in Morsbach muss es der streng gläubigen jungen Mutter Josefine Wagener ein Graus gewesen sein, nach Eckenhagen überzusiedeln. „In dem 1000-Seelen-Ort dominierten die Protestanten, für Katholiken war dort Diaspora“, schreibt Christoph Wagener. Aber ein Bürgermeister wird gesucht. Etliche Male muss Wilhelm Wagener beim Landrat in Gummersbach vorstellig werden, ehe er den Job bekommt – gegen den entschiedenen Wunsch der Eckenhagener Protestanten, die vergeblich eine Abordnung nach Gummersbach schicken, um das Schlimmste zu verhindern: einen katholischen Bürgermeister.

Doch die Familie gewöhnt sich schnell ein. Auch Johanna, die schon im Oktober 1945 in ihrem Tagebuch notiert, wie schön das Bergische Land doch sei, „sehr ähnlich unserem Sauerland“ und meint, „dass ich mich hier sehr schnell einleben werde“. Drei Monate später schon genießt sie die Christmette im „trauten Kirchlein Eckenhagens“. Sie hat aus gekochten Zeitungen, buntem Papier und Watte Christbaumschmuck gebastelt. Ein einarmiges Püppchen dient als Jesuskind in der selbst gezimmerten kleinen Krippe.

Auf welcher Seite steht der Bürgermeister?

Kaum im Amt, hat ihr Mann Wilhelm riesige Aufgaben zu stemmen. Nicht nur die belgische Besatzung, die plötzlich in Eckenhagen auftaucht, muss untergebracht und ausgestattet werden. Es ist Wageners Aufgabe, dazu Häuser und Wohnungen requirieren und die ehemaligen Bewohner anderswo unterzubringen. Die Besatzer hatten das Sagen, aber auf welcher Seite stand der Bürgermeister?, fragten sich die Eckenhääner. Die alten Gesetze galten nicht mehr, neue gab es noch nicht. Johanna notiert: „Unseren Vati sehe ich nur bei den Mahlzeiten. Er hat sich buchstäblich festgebissen in seine Arbeit.“ Sie weiß, „er hat ein trauriges Erbe angetreten. Der Krieg ist verloren, das Land verwüstet, das Volk hungert. Seine Stellung wird den Einsatz des ganzen Menschen erfordern. Mit einem gesunden Hausverstand und einem offenen Herzen muss er ,regieren’, denn dieses Leben kann man nicht nach Paragraphen ordnen“. Im Mai 1946 verschwinden die Belgier so plötzlich wie sie gekommen waren. Ihr Versprechen, Beschlagnahmtes zurückzugeben, halten sie nicht. Sie nehmen alles mit.

In seinem Buch verbindet Christoph Wagener die Erlebnisse seiner Eltern geschickt mit den historischen Umständen damals.

Copyright: WOLL-Verlag

Die Lebensmittelversorgung bleibt dürftig, zugeteilt wurde auf Marken. 3500 Evakuierte und Ostvertriebene waren seit 1939 in die kleine Gemeinde eingewiesen worden. Der Gesundheits- und Ernährungszustand der Menschen war „stark angeschlagen“, notierte Wagener damals. Er selbst wog kaum noch 60 Kilogramm. Hunger, Wohnungsnot, Wassermangel prägten den Alltag der Menschen in Eckenhagen und der Familie Wagener. Und die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit.

Autor Christoph Wagener schildert den Fall eines erst 17 Jahre alten Zwangsarbeiters aus Polen, der wegen angeblich unsittlichen Verhaltens von einem eigens aus Köln angereisten Hinrichtungskommando erschossen wurde, und den des von einem Lockvogel wegen des Vorwurfs der Wehrkraftzersetzung denunzierten Frisörmeisters Stodiek. Beide Fälle wurden vor dem örtlichen Entnazifizierungsausschuss behandelt.

Liebe und Witz

Man spürt in den Tagebucheinträgen, wie sehr sich Josefine Wagener um ihren Mann sorgt, wie sie aber auch gleichzeitig liebe- und humorvoll das Familienleben schildert mit ausgebüxtem Sohn, einem Masernausbruch im Ort oder einem vor ihrer Haustür abgelegten Geschenkpaket einer dankbaren Eckenhagener Familie, das ihr Mann selbstverständlich der Polizei übergibt zur Weiterleitung an eine notleidende Familie.

Als der Jahrhundertsommer 1947 die Wasserknappheit verschärft, reift in Wilhelm Wagener der Plan, endlich für eine ausreichend große Wasserleitung zu sorgen. Sie wird, wenn nicht die Krönung seiner Eckenhagener Jahre, dann aber doch ihr Abschluss. Die feierliche Einweihung im Oktober 1949, für deren Bau er die heimische Bevölkerung mitzuwirken verpflichtet hatte, ist eine der letzten Diensthandlungen Wageners in Eckenhagen. „Er war für die ganze Gemeinde nicht irgendein Beamter, sondern ein Mensch, der mit allen, vor allem mit den Armen, empfand“, sagt Bürgermeister Emil Schmalschläger zu seinem Abschied.

Das könnte Sie auch interessieren:

Im November 1949 tritt Wagener seine neue Stelle als Stadtdirektor in Bensberg an. 21 Jahre wirkt er dort, bis er – gerade 60 Jahre alt – 1970 in seinem Amtszimmer an einem Herzinfarkt verstirbt. Zu seinem 50. Todestag wurde im vergangenen Jahr in Bensberg eine ihm gewidmete Gedenktafel enthüllt. Seine Frau Josefine überlebt ihn um 39 Jahre. 2004 notiert sie auf einem Kalenderblatt: „Ich habe ein außerordentlich erfülltes Leben gehabt – in Schmerzen nicht überbietbar und in der Freude nicht.“

Christoph Wagener: „Die katholische Mutter – Glaube. Heimat. Liebe. Aus Tagebüchern und Briefen 1938 - 2005“, WOLL-Verlag Hermann-J. Hoffe, Schmallenberg, 191 Seiten, 14,90 Euro.