Eine neue Broschüre geht den Schicksalen hinter 104 Grabsteinen von in Siegburg umgekommener Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter auf den Grund.

NordfriedhofDas grausame Sterben der sowjetischen Zwangsarbeiter in Siegburg

Die neue Broschüre des Siegburger Stadtarchivs zu den sowjetischen Gräbern auf dem Siegburger Nordfriedhof stellten Jessica Rittel und Jan Gerull vor.

Copyright: Andreas Helfer

Viel ist nicht über Wekentij Srenretzen bekannt, der Name nicht einmal sicher, möglicherweise hieß sie auch Wenetij Srenretzer. Auch ihr Geburtstag ist in Vergessenheit geraten, über ihren Tod allerdings herrscht Gewissheit: Laut Sterbeurkunde kam sie in der Siegburger Hubertusstraße 53 bei einem Luftangriff am 9. März 1945 ums Leben, in der sich der „Hubertushof“ befand, in dem die Rheinische Zellwolle Zwangsarbeiterinnen untergebracht hatte. Augenzeugen berichteten, dass im Bombenhagel nicht-deutschen Personen der Zugang in einen Bierkeller, der als Luftschutzraum diente, verwehrt wurde.

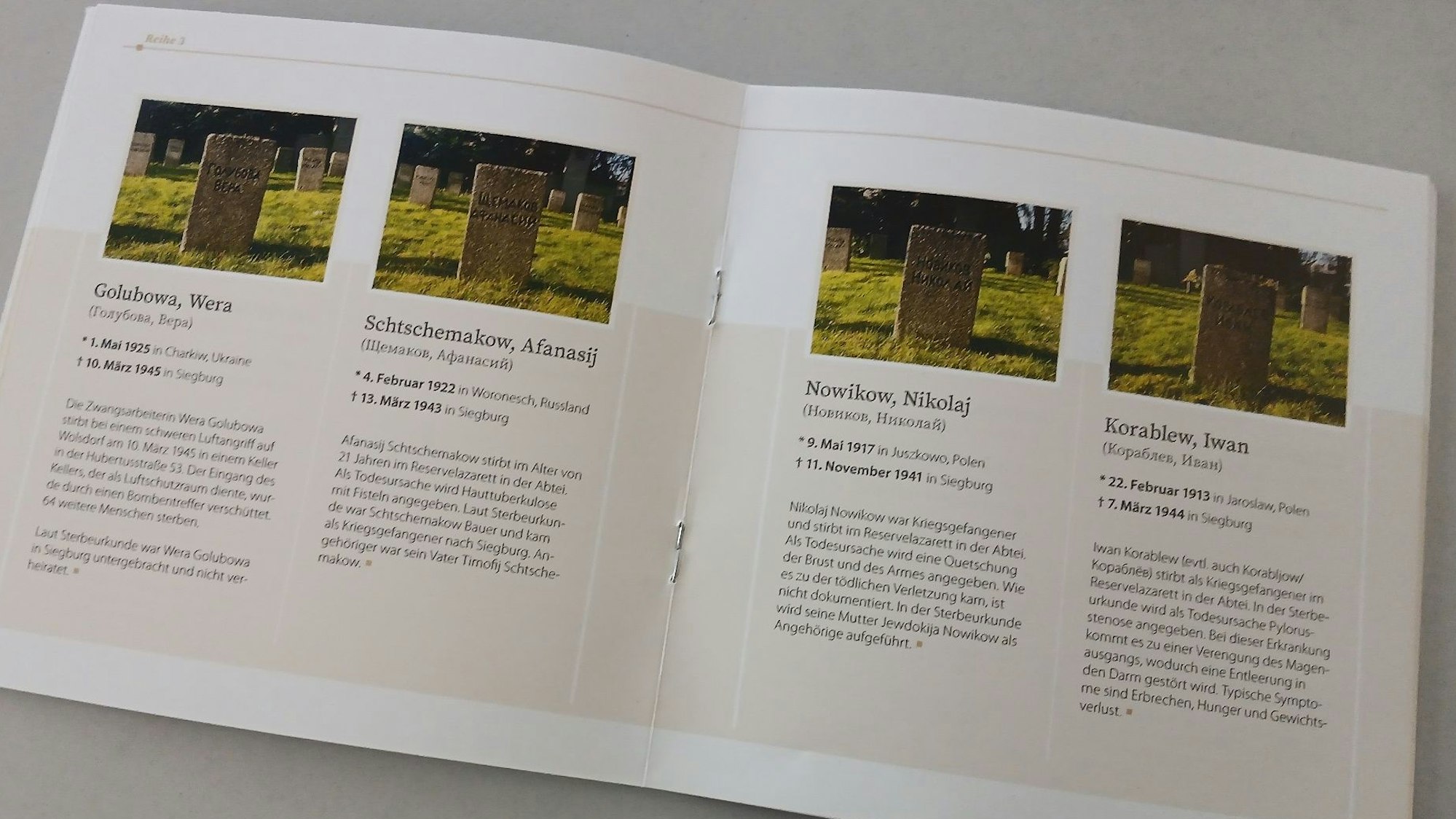

Ihr Name weist auf eine Herkunft aus Osteuropa hin und findet sich auf einem der einfachen Grabsteine auf dem Gräberfeld E17 auf dem Nordfriedhof, die in fünf Reihen vor einem Denkmal mit einem Sowjetstern stehen. Die fünf Spitzen umschließen Hammer und Sichel, ein irritierender Anblick, hier so weit im Westen. Darunter ist auf Russisch zu lesen: „Ewiges Gedenken unseren in faschistischer Gefangenschaft umgekommenen Kameraden 1941 bis 1945.“

Akribische Arbeit im Siegburger Stadtarchiv

Durch akribische Arbeit gelang es jetzt dem Stadtarchiv, die Namen auf den 104 Grabsteinen Dokumenten zuzuordnen und in einer handlichen Broschüre die Geschichten hinter den Grabmalen zu erzählen, die in ein finsteres Kapitel der Siegburger Stadtgeschichte führen. Umgesetzt wurde damit ein Ratsbeschluss aus dem Jahr 2022, den Die Linke auf den Weg gebracht und die Unterstützung der damaligen Ampel aus SPD, Grünen und FDP gefunden hatte.

Zunächst hatte Stadtarchivar Jan Gerull die Russischkenntnisse einer Studentin aus Bonn und eines Studenten aus Köln genutzt, um die kyrillischen Inschriften zu entziffern, doch richtig Fahrt nahm das Projekt auf, als Jessica Riffel am 1. Januar ihre Stelle im Archiv antrat: Aus einer russlanddeutschen Familie stammend, brachte sie die nötigen Sprachkenntnisse und das Interesse für das schwierige Thema mit.

Wer genau die Anlage schuf, ist nicht bekannt.

Copyright: Andreas Helfer

Nebulös ist sogar, wer das Mahnmal in der unmittelbaren Nachkriegszeit erbaute. Der Beton der Grabsteine soll aus Trümmern zerstörter Häuser gegossen worden sein. Naheliegend ist, dass verbliebene Zwangsarbeiter die Anlage schufen. Jan Gerull: „Das ist lange Zeit ein blinder Fleck in der Stadtgeschichte gewesen.“

Sterbeurkunden, Friedhofsregister, Meldekarten, Archivlisten und die Datenbank Sowjetische Kriegsgefangene der Stiftung Sächsische Gedenkstätte nutzte Jessica Riffel neben anderen Quellen für die Recherchen zu Kurzbiografien. Als hilfreich erwies sich auch der Kontakt zur Russischen Botschaft. „Nach der Arbeit bin ich oft mit einem ganz großen Kloß im Hals nach Hause gegangen“, erinnert sich Riffel, die in Bonn Südostasienwissenschaften studiert hat. Bei der Einstellung Riffels habe das Projekt gar keine Rolle gespielt, so Gerull. Alles Weitere sei „glücklicher Zufall“ gewesen.

In Siegburg praktisch versklavt

Menschen aus Russland, der Ukraine, Weißrussland, Kirgistan, Georgien, Aserbaidschan und Polen wurden in Siegburg praktisch versklavt und sahen ihre Heimat nie wieder. Die Zwangsarbeiterin Anna Titschinowa etwa überlebte das Kriegsende in Siegburg noch um wenige Tage, erlag aber am 17. April ihren schweren Schussverletzungen, einem Durchschuss des rechten Fußes, einer Fraktur des rechten Schienbeins und einer Splitterverletzung am Kopf. „Wann diese Verletzungen entstanden sind, ist nicht bekannt. Sie war in Hangelar untergebracht und nicht verheiratet“, heißt es zu ihrem Schicksal.

Iwan Sliptschenko war einer von vielen Ukrainern, die ihre letzte Ruhe auf dem Nordfriedhof fanden. Zuvor war er aus Odessa verschleppt worden. „Bevor er als Kriegsgefangener nach Siegburg kam, war er laut Sterbeurkunde vom 8. Oktober 1943 Bauer, Arbeiter und Soldat. Er stirbt im Reservelazarett in der Abtei.“ Als Todesursache werden ein Lungeninfarkt, eine Rippenfellentzündung und ein Herzfehler angegeben.

104 Kurzbiografien finden sich in der Broschüre.

Copyright: Andreas Helfer

Von schrecklichen Unfällen ist in den kurzen Texten die Rede, von Peter Mijboroda etwa, der im Alter von 16 Jahren von einer Lokomotive erfasst und zu Tode geschleift wurde. Gerade einmal 15 Jahre alt war Iwan Nikitin, als er am zweiten Weihnachtstag 1944 im Stadtkrankenhaus Siegburg starb, an einem großen Dünndarm- und Magendurchbruch sowie einem Leberriss, Nikitin wurde Opfer eines Luftangriffs auf die Stadt. Untergebracht war er im Lager der Troisdorfer Dynamit Nobel.

„Unter- und Mangelernährung, ein schwaches Immunsystem, schlechte hygienische Bedingungen, unzureichender Schutz vor Winterkälte und unmittelbare Kriegseinwirkung“, führen Gerull und Riffel an. Immer wieder taucht Tuberkulose als Todesursache auf. Die Todesurkunden führen zu Lagerstandorten wie der Wilhelm-Ostwald- Straße in der Nähe der Rheinischen Zellwolle oder in die Luisenstraße am Gefängnis. „Häufige Sterbestätten waren das Lazarett auf dem Michaelsberg und das Stadtkrankenhaus.“

Die NS-Zwangsarbeit setzte auf das Prinzip der Austauschbarkeit, heben die beiden hervor. Individuen seien zu bloßen Nummern, zu Verbrauchsgegenständen degradiert worden, ein Zustand, der durch „unzureichend ausgeprägte Erinnerungskultur“ angehalten habe. „Der hier unternommene Versuch, Anonymität durch Identität zu ersetzen, versteht sich als Beitrag, den fern der Heimat Verstorbenen posthum ein Stück ihres Menschseins zurückzugeben.“

„Im Heer der Ausgebeuteten standen sie am unteren Ende der rassistischen Skala, die das NS-Handeln bestimmte“ stellt Bürgermeister Stefan Rosemann im Vorwort zu den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern bitter fest. Die Unerbittlichkeit der Ausbeutung scheine jetzt hervor. „Die Würde des Menschen war antastbar.“

Die Broschüre „Dem Vergessen entrissen, die sowjetischen Gräber auf dem Nordfriedhof“ ist kostenlos im Stadtmuseum, in der Stadtbibliothek, dem Bürgerservice und dem Standesamt in der Holzgasse sowie bei der VHS an der Ringstraße und bei Thalia erhältlich.