Willy Millowitsch ist zurück auf der Bühne. Das Stück ist eine kritische Hommage an die Kölner Ikone.

Umjubelte PremiereMillowitsch-Stück „Endlich wieder lachen“ begeistert in der Volksbühne

Im Gespräch: Vater Willy (Annette Frier, Dritte von rechts) und Sohn Peter Millowitsch (Susanne Pätzold, Dritte von links) mit (von links) René Michaelsen, Nicole Kersten, Laurenz Leky und Darja Mahotkin.

Copyright: Nabil Hanano

Er kann es einfach nicht lassen. Willy Millowitsch, seit 26 Jahren tot, kehrt zurück auf die knarzenden Bretter, die die Welt bedeuten. Dass Gott ihn ermahnt „Willy, du hattest deine Zeit“, ist ihm egal. Er will seine Geschichte noch einmal neu erzählen. „Ich bin nur noch Denkmalpflege“, bedauert er und wünscht sich: „Wenn ich die noch einmal zurückkriegen könnte, die gute alte Zeit.“

Und so lassen Annette Frier (überragend als Willy), Henning Krautmacher (als Konrad Adenauer und kölscher Herrgott in Personalunion), Susanne Pätzold (als häufig im Schatten stehender Sohn Peter), Nicole Kersten, Laurenz Leky, Darja Mahotkin und René Michaelsen, musikalisch unterstützt von Kurt Fuhrmann, unter der Regie von Nina Gühlstorff „die gute alte Zeit“ wieder auferstehen. Die Gemeinschaftsproduktion „Millowitsch. Endlich wieder lachen“ des Theaters im Bauturm, der Volksbühne am Rudolfplatz und dem Kölner Verein Freie Volksbühne feierte am Samstag umjubelte Premiere mit viel Kölner Prominenz im Saal der Volksbühne.

Der große Volksschauspieler und seine „gute alte Zeit“

Eine Hommage soll es sein – zunächst einmal. Auf den großen Volksschauspieler Willy Millowitsch, auf ein bedeutendes Kapitel Kölner Theatergeschichte, auf den wohl bekanntesten Kölner zusammen mit dem langjährigen Oberbürgermeister und späteren Bundeskanzler Konrad Adenauer. Eben dieser hatte direkt nach Ende des Zweiten Weltkriegs, da hatten Willy und seine Schwester Lucy das Theater vom Vater bereits übernommen, den Weg für die Wiedereröffnung an der Aachener Straße mit den Worten geebnet: „Jehn'se Herr Millowitsch! Jehn'se auf de Ämter, se kriejen alles was se brauchen – ich habe ,Avis' jejeben. Und bauen'se so schnell wie möglich, daß de Leute wieder was zu lachen haben. Und für de Premiere hätt' ich jern zwei Karten, aber Freikarten bitte.“

Mit dokumentarischen Berichten und nachgespielten Szenen aus dem ein oder anderen historischen Schwank wie „Das Glücksmädel“ wird die Erfolgsgeschichte während der Nachkriegszeit erzählt. Während die Stadt noch in Trümmern liegt, die Menschen hungern, sorgt Millowitsch für Unterhaltung und erlangt spätestens mit den Fernsehübertragungen bundesweit Beliebtheit. Auch heute noch kennen die Menschen im Saal die „Botteram“-Werbung, lachen über Szenen aus „Der Etappenhase“ oder Anspielungen auf „Kommissar Klefisch“ und singen schunkelnd mit zu „Heidewitzka, Herr Kapitän“.

Kritische Betrachtung

Aber das wäre zu wenig, um dem Phänomen Willy Millowitsch gerecht zu werden. Also wird auch der Geschäftsmann und Mensch beleuchtet. Zitate seiner Kinder, mit denen im Vorfeld gesprochen wurde, werden wiedergegeben und zeichnen eine schwierige Vaterfigur. Auch als Bruder und Chef war Willy nicht einfach, berichtet nicht nur Schwester Lucy in einem nachgestellten Fernsehinterview von 1971. Michaelsen sagt in der Rolle des Werner Mohring, einst Technischer Leiter: „Hinter dem Willy verschwindet man einfach.“

Die Schauspieler schlüpfen immer wieder aus ihren Rollen und erzählen eigene Anekdoten, die auch die damalige Zeit beleuchten. Der reichliche Alkoholkonsum zum Beispiel war nicht nur Thema von Willys Liedern (das Stichwort „Schnaps“ genügt und der Saal grölt „das war sein letztes Wort“), sondern gehörte auch zum Lebensgefühl der Wohlstandsgesellschaft in der Wirtschaftswunderzeit.

Später im Alter klebte Willy so sehr an seinem Chefsessel, dass sein Sohn Peter erst nach Vaters Tod 1999 so richtig übernehmen durfte. Gott (Krautmacher) fragt Millowitsch (Frier) dann im Stück: „Willy, ist schwer für dich zu gehen?“ Der überlegt und antwortet: „Komödie ist schwerer.“ Lachen als Überlebensqualität war sicher alles andere als immer nur lustig, aber das Aufhören schien für Willy Millowitsch nahezu unmöglich.

Der Saal singt und schunkelt mit

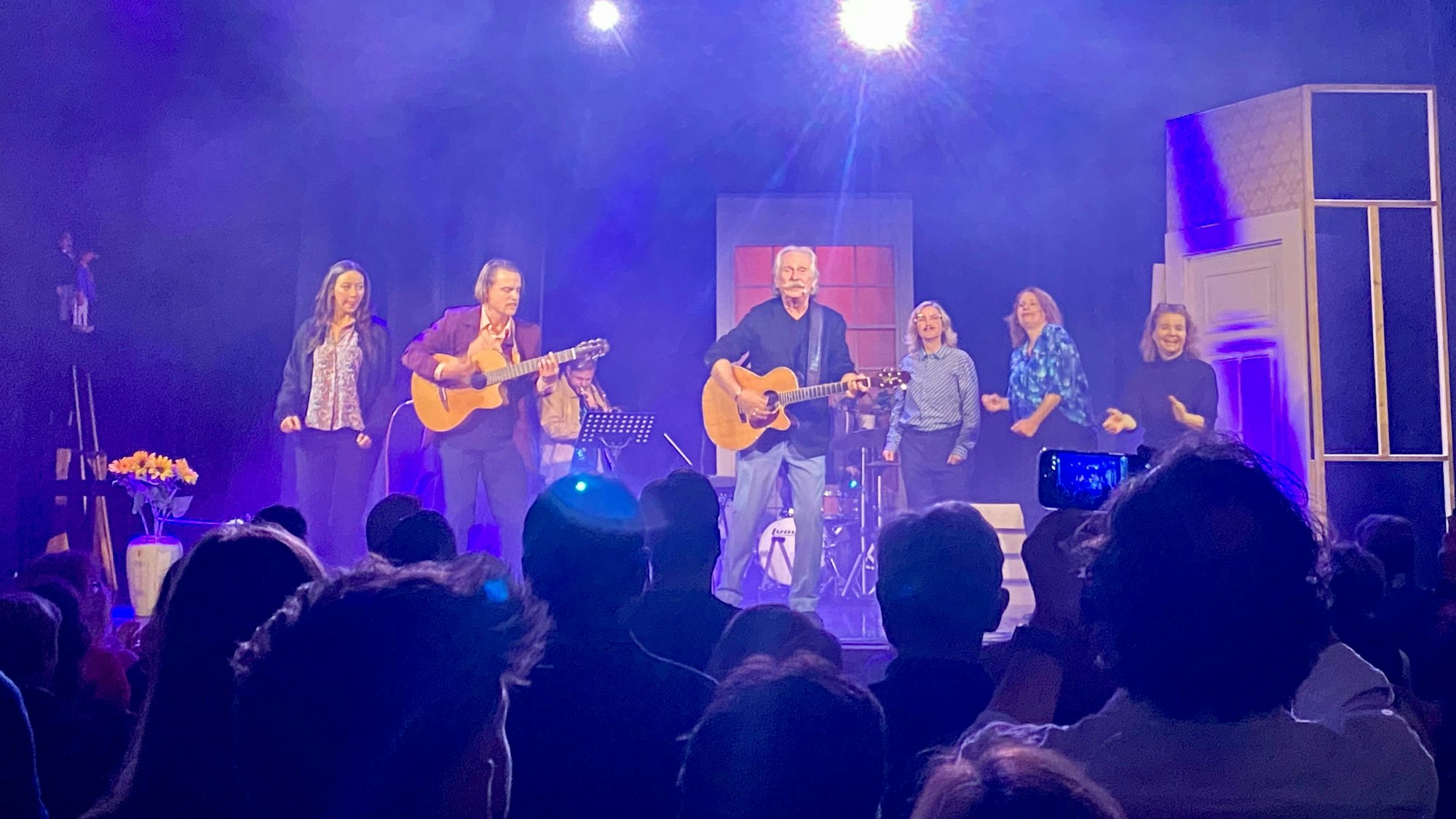

Zum Abschluss sang Henning Krautmacher (Mitte) mit (v.l.:) Darja Mahotkin, Laurenz Leky, René Michaelsen (hinten), Susanne Pätzold, Nicole Kersten und Annette Frier seinen neuen Song „Der wor do“.

Copyright: Verena Schüller

Doch die Nostalgie stößt an diesem Abend schnell an ihre Grenzen, denn die Zeiten haben sich geändert, der Humor auch. „Kleine Bergtour“, sagt Laurenz Leky zum Beispiel als „Lachlotse“, als er die Stufen hoch zur Bühne erklimmt. Heute führt der Witz höchstens noch zu müdem Lächeln, im Original „Im Nachtjackenviertel“ 1974 habe der Saal aber vor Lachen getobt, berichtet Leky.

„Die gute alte Zeit“ ist eben doch vergangen, Willy Millowitsch ist tot. Und so wird dieser Abend auch ein Abend des Abschieds, des Loslassens inklusive Zeitkritik. Die Produktion landet am Ende in der Gegenwart, spielt das „Glücksmädel“ noch einmal als aktuelle „Glückspersonen“-Episode, auch wenn die sensible Sprache eher nach leeren Floskeln klingt. Aber so hat eben jede Zeit ihre Themen. Da schade ein wenig Großzügigkeit und Gelassenheit nicht, sagt Frier. Ihr Tipp ans Publikum zum Umgang mit den Mitmenschen im Alltag: „Summen Sie den Ärger weg! Oder stellen Sie sich vor, Sie sind Hennig Krautmacher, dann haben Sie immer gute Laune!“

Und dann endet wie so oft in Kölle alles im gemeinsamen Singen – manches ändert sich eben doch nicht -, wenn Gott wieder zu Krautmacher wird und seinen eigens fürs Stück geschriebenen Song „Der wor do“ zum Besten gibt.

Aktuell sind alle Aufführungen bereits ausverkauft, weitere Termine für 2026 sind in Planung.