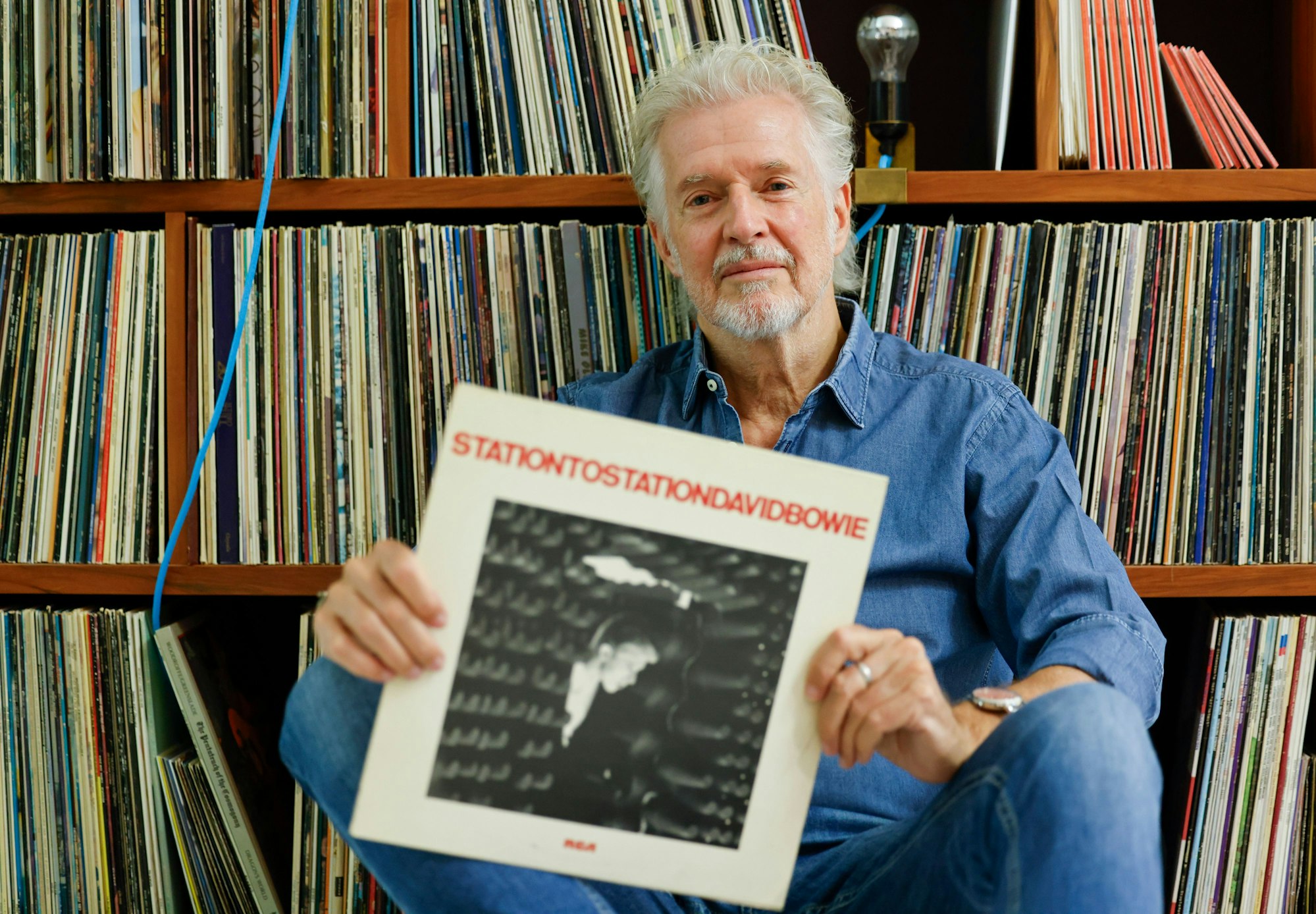

Mit seinem neuen Buch „Spaceboy“ erkundet Frank Schätzing sein eigenes Leben und das von David Bowie. Wir haben mit ihm darüber gesprochen.

Frank Schätzing„Ich empfand David Bowie als Seelenverwandten“

Die Platte „Station To Station“ schätzen der Interviewte und der Interviewer gleichermaßen.

Copyright: Thomas Banneyer

Von frühester Jugend an hat David Bowie für Frank Schätzing eine wichtige Rolle gespielt. In seinem neuen Buch „Spaceboy“ bringt er das künstlerische Wirken des Superstars mit seiner eigenen Entwicklung in Verbindung. Beim Gespräch mit Axel Hill trafen zwei Fans aufeinander.

Das Konzept, dass ein Prominenter über einen Popstar schreibt, gibt es bei KiWi in der Reihe mit sehr kleinen Büchlein. Das ist aber kein Format für Frank Schätzing, oder?

Oh, ich hatte durchaus vor, mich kurzzufassen! Dann dachte ich, über Bowie ist so viel geschrieben worden, da musst du schon einen persönlichen Ansatz finden, um dem noch was hinzuzufügen. Und erinnerte mich, wie ich erstmals „Space Oddity“ gehört hatte, mit zwölf. Ruckzuck fand ich mich in meiner eigenen Lebensgeschichte wieder, die ich nie vorhatte, aufzuschreiben. Warum mich mit meiner Autobiografie wichtigmachen? Aber dann wurde es ein solcher Spaß, zu erforschen, wie ich wurde, wer ich bin, also schrieb ich immer weiter. Über ihn. Über mich. Und mir wurde klar, wie wichtig Bowie für mich und meine künstlerische Entwicklung war.

Ist es Zufall, dass das Buch kurz vor seinem zehnten Todestag am 10. Januar erscheint?

Das Buch hatte ich dem Verlag schon vor zehn Jahren versprochen. Dann kamen mir ein paar nicht gerade dünne Romane dazwischen. 2016 dann hatte ich das Vergnügen, mit Bowies Pianisten Mike Garson auf meiner Platte „Taxi Galaxi“ zusammenzuarbeiten. Mike und ich unterhielten uns viel über Bowie – und wieder schob ich ihn vor mir her, bis ich nach „Helden“, meinem letzten Buch, plötzlich eine Lücke im Zeitplan erblickte. Also nahm ich die Sache endlich in Angriff – dass Bowies zehnter Todestag ansteht, wurde mir erst beim Schreiben bewusst.

Beim Lesen ist mir aufgefallen, dass ich David Bowie in erster Linie als Sänger wahrgenommen habe, als Crooner in der Nachfolge von Frank Sinatra oder auch Scott Walker, als Vorreiter von Marc Almond, Morrissey oder vielen anderen.

Von Walker lieh er sich zeitweise sogar den Gesangsstil. Bowie verstand es meisterlich, die unterschiedlichsten Welten organisch zusammenzuführen. Ohne deswegen einen musikalischen Gemischtwarenladen eröffnen zu wollen. Er war ein Sammler, der keinen Hehl daraus machte, andere zu zitieren, aber er verstand es wie niemand sonst, aus den Fundstücken etwas grundlegend Neues zu erschaffen. Ein wahrer Avantgardist.

Während meiner Teenagerzeit lernte ich von ihm, dass wir alle mehr als eine Persönlichkeit in uns tragen. Bowie ermutigte mich, sie alle rauszulassen. Wie er Genregrenzen auflöste und kreative Disziplinen verschmolz, faszinierte mich sehr. Für mich war er nicht in erster Linie Musiker und Sänger, sondern ein Renaissance-Kreativer, der große Songs schrieb, fantastisch sang, aber auch schauspielerte und malte. Ich bin sicher, er hätte auch einen guten Roman schreiben können.

Ein dunkles Kapitel war sein Drogenkonsum in den 70er Jahren. Haben Sie das damals wahrgenommen? Stand das in der „Bravo“?

Dort weniger. „Bravo“ habe ich auch gelesen, aber mein Taschengeld zudem in den „New Musical Express“ und den „Rolling Stone“ investiert, die ich aus England bezog. Und die zeigten Bilder eines erschreckend ausgemergelten Bowie, der in drogeninduzierter Wirrnis viel dummes Zeug redete. Ich erinnere mich an Kritiker, die „Station To Station“ 1976 als großartiges Album lobten und zugleich davon ausgingen, dass es sein Letztes sein würde. Weil er die Exzesse entweder nicht überlebt oder danach nichts mehr zustande bringt.

Bowie als Teenager gut gefunden zu haben, ist nichts, wofür man sich als Erwachsener schämen muss. Aber es gibt doch sicher „guilty pleasures“, kleine Peinlichkeiten in Ihrer Plattensammlung.

Wir haben das bei Saturn damals so gemacht, dass man ein zweites, cooles Album vor das peinliche schob, um es zu verdecken. Nur die Kassiererin konnte so einen kurzen Blick darauf erhaschen, der es natürlich scheißegal war, was man kaufte. Ich habe das, glaube ich, mal mit einer LP von The Sweet gemacht. Wobei man sagen muss, dass ihre Alben weitaus besser waren als ihre Singles.

Hätten Sie David Bowie gern getroffen?

Ja, sehr gern. 2004 fand ich mich durch den „Schwarm“ plötzlich in der medialen Welt wieder und lernte automatisch jede Menge Prominenter kennen. Selbst da noch suchte ich eher Abstand, wenn ich auf einer Party meine Heldinnen und Helden erblickte. Die Person kennt dich im Zweifel nicht. Warum sollte sie Interesse haben, sich mit dir zu unterhalten? So was muss sich ergeben, aus gegenseitigem Interesse.

Aber bei Bowie hätte ich mir immer gewünscht, wir hätten uns getroffen. Einfach aus dem sicheren Empfinden heraus, dass wir uns jede Menge zu erzählen gehabt hätten. Bei allem, was er tat, dachte ich immer: Ja, genau! Ich empfand ihn als Seelenverwandten. Wir hatten fast durchweg dieselben Ansichten, dieselben Hintergründe, dieselbe künstlerische Sozialisation, bezwangen beide unsere Schüchternheit, indem wir auf die Bühne gingen.

Mike Garson meinte mal, wir hätten uns wahrscheinlich gut verstanden. In aller Bescheidenheit – das glaube ich auch.