Ein Rundschau-Beitrag von 1970 über das Leben von DDR-Intellektuellen nahe der Berliner Mauer und die Biografie des aus Köln stammenden Grafikers Andreas Nießen: Ein neues Buch schildert deutsche Geschichte mit vielen Zwischentönen.

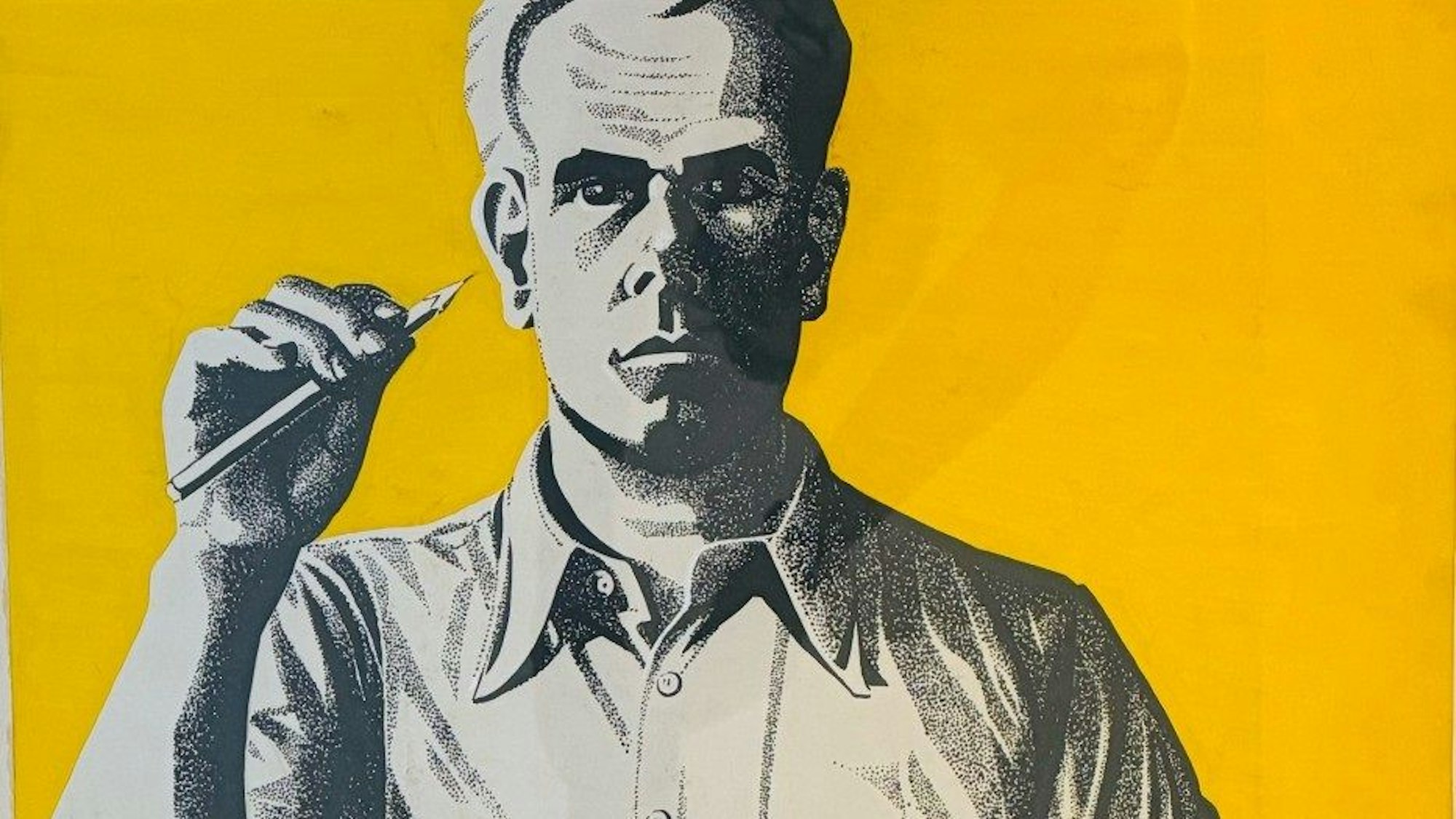

Grafiker Andreas NießenEin Kölner in der DDR und ein rätselhafter Rundschau-Artikel

Selbstporträt von Andreas Nießen auf einem Plakat von 1962

Copyright: Andreas Nießen

Es stand am 16. Januar 1970 in der Kölnischen Rundschau. „Am Rande Berlins lebt die ‚Intelligenz‘ der DDR ihr eigenes Leben“, lautete die Unterzeile eines langen Artikels über einen regelrecht verwunschenen Ort am Rande Berlins: Kleinmachnow in der Nähe von Teltow, ein seit 1961 durch die Grenzmauer vom West-Berliner Bezirk Zehlendorf mit dem Wannsee getrennter Villenvorort, für Auswärtige nur mit besonderer Genehmigung zu betreten, Residenz von Schriftstellern, Schauspielern, Regisseuren, Funktionären.

Die Rundschau-Unterzeile von 1970 ist zum Titel eines ganzen Buches geworden. „Am Rande Berlins lebt die Intelligenz“ nennt der Historiker Andreas Möller seine Arbeit über einen Bewohner von Kleinmachnow: den Grafiker Andreas Nießen (1906–1996), seinen Großvater mütterlicherseits. Ältere Semester kennen vielleicht sein berühmtes Plakat zur Bekämpfung des Kartoffelkäfers. Was hatte die Rundschau noch geschrieben? Manche Gespräche in Kleinmachnow könnten nur noch leise geführt werden, aber wer sie gehört habe, wisse, „dass die neue Klasse gespalten ist“. Weiter hieß es: „Den Literaturgenossen mit den lärmenden Ausbrüchen stehen die Abseitigen gegenüber, die Suchenden, die Negierenden.“ Als Beispiele nannte die Rundschau unter anderem die Autorin Christa Wolf und den Regisseur Frank Beyer – Rundschau-Druckfehler: „Baier“ –, aber auch Nießen hätte in die Reihe gepasst. Der Zeitungsausschnitt mit dem Artikel (ohne Angabe von Quelle und Datum) fand sich im Tagebuch von Nießens zweiter Ehefrau Ruth Schüler.

Der Artikel über Kleinmachnow

Copyright: Rundschau-Archiv

Nießen stammte, wie sein im Rheinland verbreiteter Nachname (Nies, Nys, Neus steht mundartlich für den heiligen Nothelfer Dionysius) nahelegt, keineswegs aus Berlin oder Brandenburg, sondern war der Sohn eines sozialdemokratischen und zugleich, das war selten, streng katholischen Schriftsetzers aus Köln-Zollstock. „Die Welt des Druckes und der Typografie war meinem Großvater durch den Beruf seines Vaters in die Wiege gelegt worden“, schreibt Andreas Möller. Ausgebildet wurde Nießen an den Kölner Werkschulen. Im Berlin der Weimarer Republik arbeitete er für die Verlagsgruppe Rudolf Mosse („Berliner Tageblatt“).

Der lebensrettende Feldpostbrief

Andreas Nießen hat zwei Diktaturen überlebt, in denen er sich anzupassen versuchte und mit denen er trotzdem in Konflikt geriet. Von seiner ersten, jüdischen Frau Ella trennte er sich 1937. Noch während des Scheidungsverfahrens durfte der als „jüdisch versippt“ zeitweise aus der Reichskulturkammer ausgeschlossene Grafiker mit Sondergenehmigung von Propagandaminister Joseph Goebbels wieder in seinem Beruf tätig sein. Im Zweiten Weltkrieg diente Andreas in „Propaganda-Kompanien“ der Wehrmacht. Absurderweise half das seiner Ex-Frau Ella und der gemeinsamen Tochter Eva beim Überleben: Durch Vorzeigen eines Feldpostbriefs ihres im Krieg stehenden Ex-Manns (die Scheidung verschwieg sie) verhinderte die im niederländischen Exil lebende Ella die unmittelbar drohende Deportation ins Konzentrationslager Westerbork.

Und dann das Leben in Kleinmachnow zu DDR-Zeiten: Goethe-Verehrer Nießen geriet in den Ruch ideologischer Unzuverlässigkeit. Der Auftrag für einen Ärzte-Kalender zerschlug sich wegen der allzu bildungsbürgerlichen Ausrichtung des Projekts, und zu allem Überfluss war das Ehepaar Nießen später unzufrieden mit dem Bau der Berliner Mauer direkt am Rand ihres Grundstücks. Ehefrau Ruth Nießen soll die Grenzsoldaten am 13. August 1961 aufgefordert haben, den von ihnen errichteten „Unrat“ sofort abzuräumen, schließlich erwarte man Gäste. Seit 1963 wurde Andreas Nießen von der Stasi überwacht, Auszüge aus den Protokollen und auch die Namen zweier Spitzel sind im Buch nachzulesen.

Andreas Nießen. Das Bild am Strand ist 1956 in Prerow entstanden.

Copyright: Nießen

Andreas Nießen war ein anerkannter, extrem genau und hochwertig arbeitender Grafiker. Eine kunstgeschichtliche Berühmtheit ist er nicht geworden. Seine Biografie aber ist exemplarisch, mit ihren Zwischentönen und dunklen Flecken. Wurde Propagandaoffizier Nießen in Riga Zeuge des Massenmords an Juden? Es gibt keinen Beleg dafür, aber die zehrende Frage bleibt. Ambivalent ist die Beziehung Nießens zu seiner jüdischen Tochter Eva. Teil dieser Beziehung war immerhin der später lebensrettende Feldpostbrief. Dann: Die in der Familie beschwiegene Vergewaltigung von Ruth Nießen durch sowjetische Soldaten. Später devote Schreiben an die DDR-Obrigkeit, Überwachung und Verlust von Auftraggebern, aber doch ein gepflegtes Leben mit West-Zigaretten und Cognac.

Konterbande aus dem Westen

Und der Rundschau-Artikel, ein Beispiel für die im Familiennachlass reichlich erhaltene schriftliche Konterbande aus dem Westen. Die Entstehung dieses Textes – als Autor firmiert ein sonst nirgendwo nachweisbarer Herbert Atz, offensichtlich ein Pseudonym – wirft Rätsel auf. Kein anderes Dokument habe ihn beim Schreiben des Buches mehr beschäftigt als dieser Text eines offensichtlichen Insiders, schreibt Autor Andreas Möller. Lange war dem in Rostock geborenen Historiker gar nicht klar, aus welcher Zeitung der Text wohl stammte, auch wenn viel auf die Rundschau hinwies. Klarheit brachte erst ein Besuch in Köln. Hatten die Nießens den Zeitungsausschnitt einfach interessehalber vom Rhein mitgebracht bekommen? Oder hatten sie mehr damit zu tun? Umgekehrt: Wie war die Rundschau an diesen Text gelangt? Die Vermutung liegt nahe, dass der spätere Chefredakteur Jürgen C. Jagla (1926–1992) den Kontakt nach Kleinmachnow hielt, ein Journalist mit vielen Ost-Beziehungen. Brachte Jagla den Text von einem DDR-Besuch mit? War er vielleicht selbst Verfasser des Artikels, der streckenweise ein glänzender Verriss der DDR-Nomenklatura ist? Es darf gerätselt werden.

Andreas Möller: Am Rande Berlins lebt die Intelligenz. Kleinmachnow, mein Großvater und die Reklame fürs Volk. Friedenauer Presse, 302 Seiten, 25 Euro