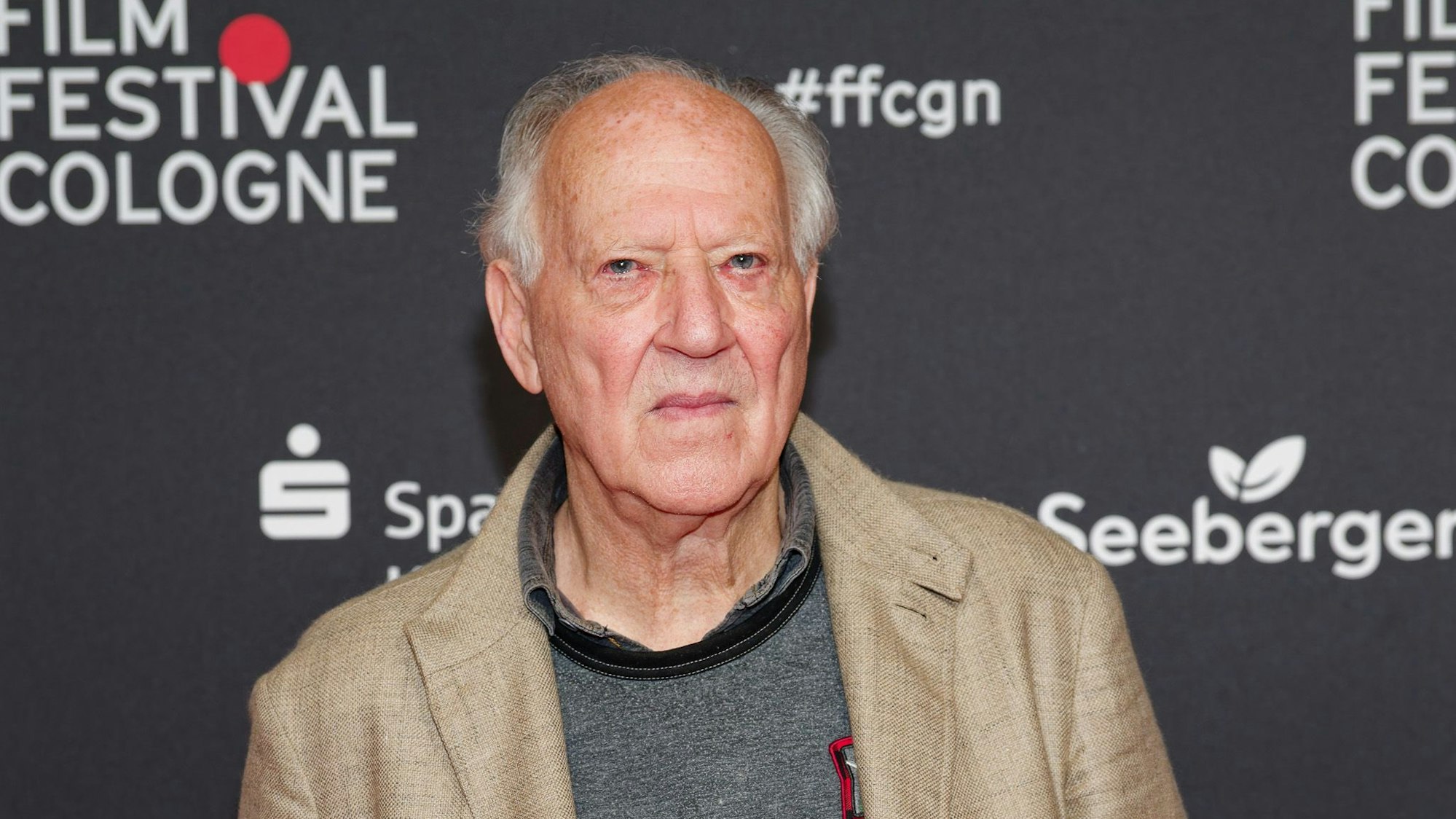

Werner Herzog, bekannt für bildgewaltiges Kino wie „Aguirre“, erhielt am Donnerstagabend den Kölner Filmpreis beim „Film Festival Cologne“ und bleibt ein deutscher Kino-Außenseiter.

Kölner FilmpreisWerner Herzog ist in seiner Heimat ein Fremder geblieben

Werner Herzog

Copyright: Raphael Stötzel

Es gibt die Wahrheit, die „alternativen Wahrheiten“, von denen ein amerikanischer Präsident erzählt, aber es gibt auch die „ekstatische Wahrheit“. Das ist Werner Herzogs Wort für die manchmal übergroßen Bilder, die er in seinen Dokumentarfilmen der sichtbaren Wirklichkeit abringt. Erst vor wenigen Wochen, in Venedig, gelang ihm das vielleicht stärkste Bild des Festivals.

Mysteriöse Elefantenherde

Es ist eine Unterwasseraufnahme von afrikanischen Elefanten in seinem neuesten Werk, „Ghost Elephants“, das nun auch beim Filmfestival Cologne gezeigt wurde. Es geht darin um eine mysteriöse Elefantenherde und die Obsession eines Wissenschaftlers, der ihr seit einem Jahrzehnt im Hochland von Angola auf den Fersen ist. Schon Herzogs eigener Filmbeschreibung meint man seiner charismatischen Kommentarstimme zu lauschen: „…aber da ist diese tiefere, unterschwellige Frage: Wäre es nicht besser, diese gigantischen Elefanten als Traum zu bewahren, als Geister, als den Weißen Wal, anstatt sie in der Wirklichkeit aufzuspüren?“

Am Donnerstag erhielt der 82-jährige Regisseur im Filmpalast im Rahmen des Film Festival Cologne den Kölner Filmpreis, wie er schon in Venedig den Goldenen Ehrenlöwen für sein Lebenswerk erhalten hat. Kein Geringerer als Hollywood-Regisseur Francis Ford Coppola hielt in der Lagunenstadt im Sommer die Laudatio auf seinen Freund, den er früh in seiner Karriere unterstützt hatte. „Werners Leben und seine bloße Existenz ist eine Herausforderung für jeden anderen, ihn zu übertreffen“, sagte Coppola damals, „und ich esse meinen Hut, wenn mal jemandem gelingt.“

Bildkräftige Einstellungen

Für einen Monumentalfilm braucht man keine tausend Statisten. Werner Herzog reichten, in der Eröffnungsszene von „Aguirre – der Zorn Gottes“, etwa vierzig Mann, die als spanische Conquistadores im Gänsemarsch einen steilen Berg hinabsteigen: Es ist eine der bildkräftigsten Einstellungen der deutschen Filmgeschichte, 1972 sprengte sie alle Erwartungen an kleinen Autorenfilm. Auch wenn der damals Dreißigjährige zu den ersten jener „Jungfilmer“ gehört hatte, die vom neuen Filmfördergesetz profitierten, war er von Anfang an ein Außenseiter. Und mit Stolz ist er es geblieben.

Die überschaubaren Förder- und Fernsehmittel waren ideal für kleine Gegenwartsstoffe. Aber ein Drama aus dem 16. Jahrhundert über einen wahnsinnigen Kommandanten auf der Suche nach dem Gold von El Dorado? „Mit dem damals vorherrschenden politischen Kino hatte ich nichts am Hut“ erinnerte sich der Regisseur später im Gespräch. „Ich orientierte mich am deutschen Stummfilm der Zwanziger Jahre.“ Diese Kontinuität wurde sofort erkannt, von einer ihrer ersten Theoretikerinnen. Als Lotte H. Eisner, die große Filmkritikerin des Weimarer Kinos, Herzogs „Lebenszeichen“ sah, zeigte sie ihn Fritz Lang, den er sehr beeindruckte. Im Gegenzug setzte Herzog alles daran, dieses bildgewaltige Kino, das Deutschland verloren gegangen war, fortzuschreiben.

Werner Herzog war dreißig, als er mit seinem dritten Spielfilm diese große Ambition mit „Aguirre“ verwirklichte. Ganze 370.000 Dollar waren veranschlagt. Ein Drittel davon flossen gleich an den Star. Mit Klaus Kinski fand der Regisseur seinen idealen Darsteller, ein chronisch unterfordertes Genie, das seine Visionen teilte und ihm dennoch immer wieder das Leben zur Hölle machte. „Mein liebster Feind“ nannte er seinen bevorzugten Schau- und Gegenspieler später in einem Filmporträt. Hinzu kommt ein romantisch gefärbter Realismus. In den Naturbildern öffnet sich Herzogs Kino zugleich dem Dokumentarischen.

Bekanntester Unbekannter des deutschen Kinos

Und seine Filmteams durchleben mitunter die echten Dramen – am extremsten wohl ein Jahr später bei „Fitzcarraldo“. Wieder spielte Kinski einen Wahnsinnigen am Amazonas, doch diesmal wurde ein ganzes Schiff mit über die Anden geschleppt. An die achtzig Titel zählt heute seine Filmographie, Kurz-, Dokumentar- und Essayfilme eingerechnet. Ironischerweise ist es wohl gerade die immense Vielfalt seines Werks, die ihn noch immer zum bekanntesten Unbekannten des deutschen Kinos macht. International geachtet wie kaum ein zweiter Regisseur dieses Landes, ist der seit Jahren in Los Angeles sesshafte Künstler in seiner Heimat ein Fremder geblieben.

Dass sein Hauptthema, die Suche nach dem Erhabenen, nach Grenzerfahrungen und dem Herauswachsen über das eigene Selbst in der deutschen Kulturgeschichte tief verwurzelt ist, machte es ihm nicht leichter. Außenseiter sind die Helden Tatsächlich sind Herzogs Spielfilmhelden vor allem Außenseiter, was vielleicht auch den größeren Zuspruch seines Werks in den USA erklärt: Vom wahnsinnig gewordenen Soldaten in seinem Frühwerk „Lebenszeichen“ und dessen Namensvetter in der Migrantengeschichte „Stroszek“ über „Kaspar Hauser“, „Woyzek“ und „Fitzcarraldo“ bis zum Banditen „Cobra Verde“.

Selbst der letzte Beitrag dieser Serie, das umstrittene Schausteller-Drama „Unbesiegbar“ verdient eine zweite Betrachtung. Schon vor Jahren plädierte er in einem Gespräch angesichts seines Dokumentarfilms über Steinzeitmalerei, „Die Höhle der vergessenen Träume“, für die Unsterblichkeit der Kunst: „Sagen wir, so lange die Menschheit per se eine Zukunft auf diesem Planeten hat – was anzuzweifeln ist – wird sich auch das bewegte Bild mit einiger Sicherheit halten, daran habe ich keinen Zweifel. Aber wichtiger noch als bewegte Bilder, Kino, glaube ich, dass Geschichtenerzählen eine längere Lebensdauer ist. Weil das eine Errungenschaft ist, die wir uns über Jahrzehntausende erworben haben.“

Aktiv bei Instagram

Herzog ist erst seit einigen Monaten bei Instagram aktiv, hat aber mittlerweile 553.000 Follower eingesammelt. Zu sehen sind auf dem Profil Szenen aus Herzogs Arbeit als Filmemacher, etwa vom roten Teppich oder zu seinem neuen Film „Ghost Elephants“ - aber auch recht eigenwillige Einblicke in andere Lebensbereiche. „Ich glaube, dass es gut ist, dass ich sozusagen technisch mit an der Front der Kommunikation bin“, erklärte Herzog.

Er beschäftige sich etwa auch sehr intensiv mit Virtual Reality. Auch habe er eine Rolle in einem Animationsfilm übernommen. Dass er kein Smartphone besitze, will er nicht als Statement missverstanden wissen. Das erscheine ja womöglich altmodisch, sagte er. „Ich selber bin aber nicht altmodisch, weil ich an aller vorderster Front dabei bin und mitgestalte.“