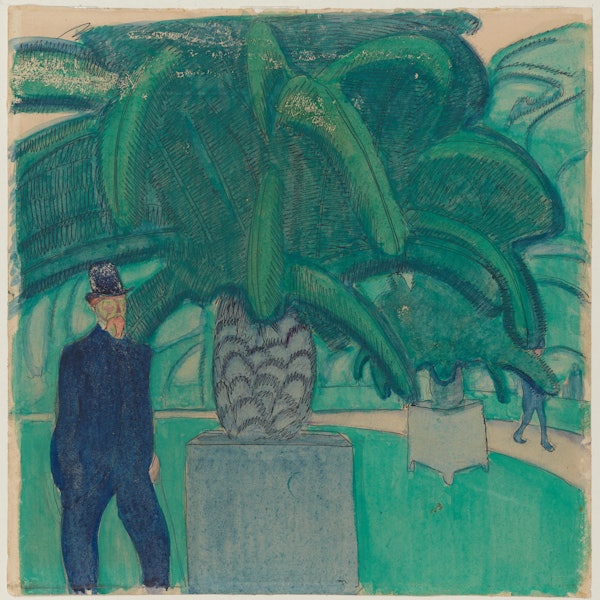

Museum LudwigKuratorin Miriam Szwast über Kulturgut- und Klimaschutz

Kuratorin Miriam Szwast

Copyright: Hill

Als Kuratorin für Fotografie und Ökologie am Museum Ludwig schlagen zwei Herzen in Miriam Szwasts Brust: Einerseits lehnt sie die Farbattacken auf Gemälde ab. Andererseits weiß sie, dass viel für das Klima getan werden muss.

Was empfindet man als Kunsthistorikerin, wenn man von diesen Aktionen erfährt?

Szwast: Ich würde es als eine Betroffenheit beschreiben, auf verschiedenen Ebenen: Ich bin ja Kuratorin, die sich auch für Klimaschutz einsetzt. Mich beruhigt, dass die Bilder, die bis jetzt betroffen waren, alle hinter Glas steckten.

Es gibt aber die Fälle, wo historische Rahmen in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Das stimmt – und das soll nicht passieren. Und es ist klar, dass wir die Kunst brauchen, wollen und schützen wollen. Solche Aktionen führen zu einer gewissen Beunruhigung im Museum. Zugleich muss ich aber auch ganz klar sagen, dass ich ein Stück weit Mitgefühl empfinde für diejenigen, die so in Panik sind, um so etwas zu machen. Ich weiß aber nicht, ob das die richtigen Aktionen sind, um wirklich etwas gegen die Klimakrise zu tun.

„Die Sixtinische Madonna“ von Raffael.

Copyright: Museum Barberini/SKD

Der Sprecher von „Letzte Generation“ sagte in der „3satKulturzeit“, letztendlich müsse die Politik handeln – und ich denke dann, warum geht ihr nicht in die Politik?

Weil wir vielleicht auch gar nicht mehr die Zeit haben? Ich merke schon, dass wir auf die Politik nicht warten können. Das sehen wir auch in Köln: Es gibt ja den Wunsch, bis 2035 klimaneutral zu werden. Aber an das Museum Ludwig wurde noch kein Brief geschrieben, um zu fragen, wie wir als öffentliche Institution das erreichen wollen. Insofern ist ein Akt der Selbstermächtigung völlig richtig, aber er muss natürlich lösungsorientiert sein. Aber es wird wohl erst die Geschichte zeigen, wer erreicht wird mit solchen Aktionen. Natürlich, es gibt den Moment der Zerstörung, aber es gibt auch die Symbolebene, die vermutlich die aufrütteln soll, die sich mit dem Thema bisher am wenigsten befasst haben.

Die Attacken sind ja extrem öffentlichkeitswirksam – wirksamer etwa als sich auf Autoschauen an Kühlerhauben festzukleben. Ist das der einzige Grund, warum die Kunst angegriffen wird?

Aber das ist ein interessanter Spiegel dafür, wie wichtig die Kultur in der Klimakrise und in der Transformation ist, die wir brauchen. Wir müssen die Krise und was wir dagegen tun immer sichtbarer machen. Deshalb ist die Kultur ein hervorragendes Forum, um Kommunikation herzustellen.

Bedeutet das, das ein Teil von Ihnen diese Handlungen in Museen gut heißt?

Das zerstörerische Potenzial heiße ich nicht gut, meine Aufgabe ist es ja, Kulturgut zu bewahren. Wir müssen die Kunst schützen und das Klima schützen. Damit noch weitere Generationen die Kunst genießen können. Aber es ist gut, dass das Museum tatsächlich ein Ort ist, an dem solche Themen mitverhandelt werden.

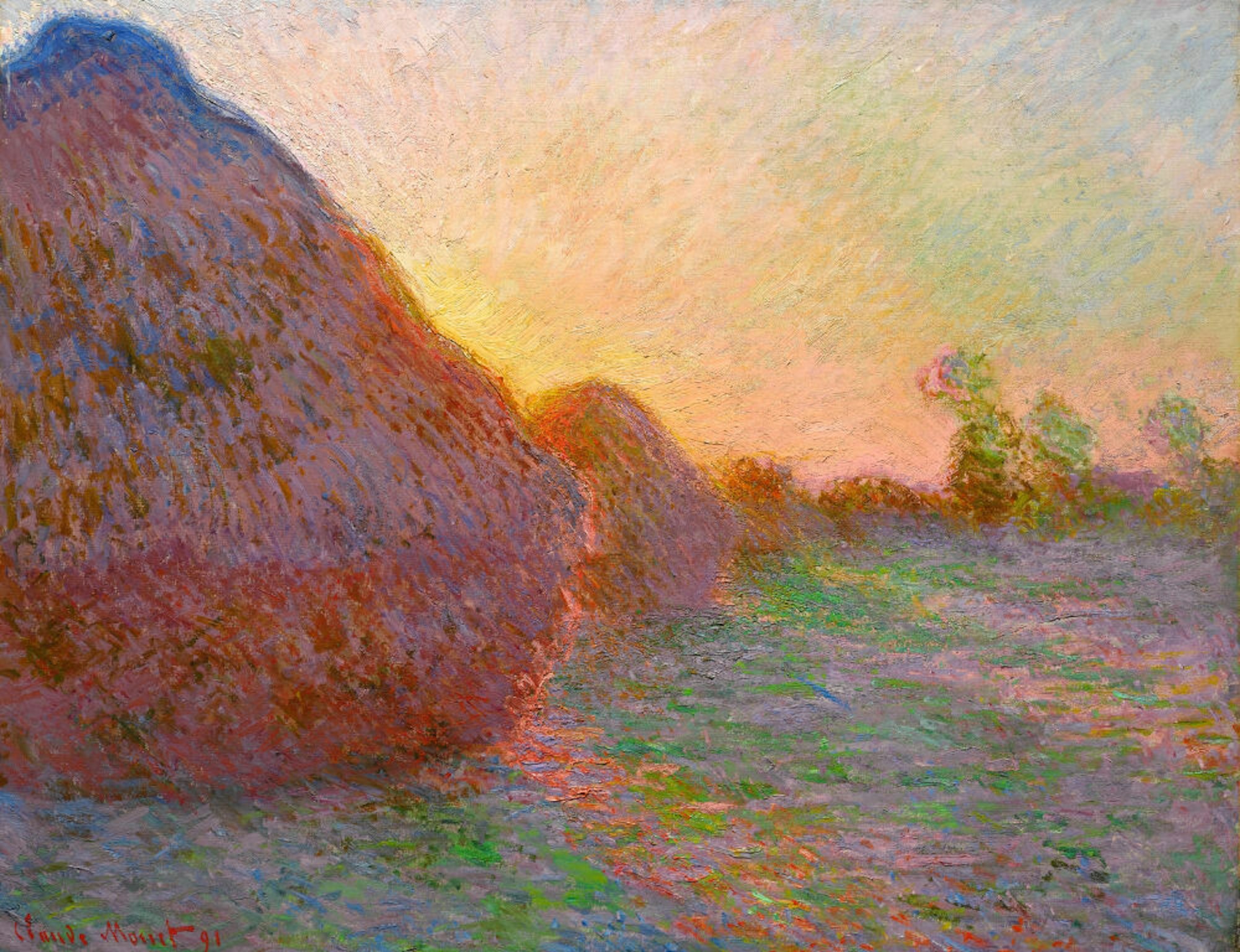

In unzerstörter Schönheit: Claude Monets „Getreideschober“.

Copyright: Museum Barberini/SKD

Wäre es eine Idee, Mitglieder von „Letzte Generation“ proaktiv ins Museum einzuladen?

Ja, warum nicht! Ins Gespräch kommen ist immer gut, und auch als Museum Verantwortung zu übernehmen, was Betriebsökologie angeht oder den CO2 -Fußabdruck. Wir bieten ja jetzt auch schon Klimaworkshops an, um Menschen aufzuklären und zum Handeln zu bewegen.

Die Schäden in den Häusern belaufen sich wohl jeweils im fünfstelligen Bereich. Sollte Schadensersatz verlangt werden und auch Strafen folgen?

Ich würde sagen, ja, ohne dass ich das juristisch bewerten könnte. Und dass die Versicherung von denen, die den Schaden verursacht haben, dafür aufkommen muss. Trotzdem finde ich wichtig, dass die Fronten zwischen sogenannter Hochkultur und Aktivismus oder auch zwischen den Generationen nicht verhärtet werden. Um zu sehen, wo man die Menschen, die solche Aktionen machen, abholen und sehen kann, wie wir gemeinsam als Gesellschaft vorankommen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Man muss also die Hand reichen statt Hausverbote auszusprechen?

Hausverbote mögen vielleicht juristisch betrachtet Usus sein. Aber es geht ja gar nicht um die einzelnen Personen, sondern, dass wir alle viel mehr Verantwortung übernehmen müssen. Wir haben etwa ausgerechnet, dass bei Transporten von Bildern nach Japan und zurück, hätten wir mehr Zeit einkalkuliert und sie verschifft statt sie per Flieger zu schicken, der CO2 -Ausstoß zwar immer noch hoch, aber wesentlich niedriger gewesen wäre. Es finden ja auch Gespräche statt, die Bahn stärker in Kunsttransporte einzubinden statt sie nur über die Straße abzuwickeln.

Sitzt man zur Zeit im Museum und denkt, wann könnte uns das passieren?

Klar. Die Sorge geht um.