Feldlerche und Goldammer sind typische Agrarvögel. Welche Vogelarten sich noch auf dem Uni-Campus in Hennef aufhalten, wird erforscht.

ForschungsarbeitDeshalb werden auf dem Hennefer Wiesengut Vogelstimmen aufgenommen

Auf dem Hennefer Campus Wiesengut erforschen Anna Cord und Ryo Ogawa mit Hilfe von Tonaufnahmen das Vorkommen von Agrarvögeln.

Copyright: Klaus Heuschötter

„Achtung Tonaufnahmen!“ Der Hinweis steht auf laminierten Zetteln am Wegesrand. Nach einem Mikrofon hält man in der Hennefer Siegaue allerdings vergeblich Ausschau. Die kleinen Aufnahmegeräte sind im Grünland und auf den Äckern des Campus Wiesengut kaum auszumachen. Sie dienen auch nicht dazu, Gespräche von Passantinnen und Passanten aufzuzeichnen. Es geht ums Vogelgezwitscher.

An 19 Stellen des Hennefer Wiesenguts befinden sich Aufnahmegeräte

Anna Cord, Professorin an der Uni Bonn, und ihre Forschungsgruppe sind Agrarvögeln auf der Spur. Feldlerche, Feldsperling, Goldammer und Schafstelze gelten als typische Vertreter, aber auch Dohle und Rauchschwalbe nutzen häufig landwirtschaftliche Flächen.

„Wir sind jetzt in der ersten Feldsaison“, berichtet Cord (43). Seit April laufen die Aufnahmen an 19 Stellen des ökologischen Lehr- und Versuchsbetriebs der Universität. Tag und Nacht, allerdings nur 30 Sekunden pro zehn Minuten, wie Dr. Ryo Ogawa (35) erklärt. Sonst würde die Menge der anfallenden Daten zu groß.

Die Feldlerche ist ein typischer Vertreter der Vogelarten, die sich auf landwirtschaftlichen Flächen aufhalten.

Copyright: Jan O. Engler

„Wir wollen wissen, wie viele und welche Vogelarten hier vorkommen“, sagt Ogawa. Forschungsziel ist auch, herauszufinden, wie sich die Vorkommen im Tages- und Jahresverlauf verändern. Von Interesse ist außerdem, wie die Agrarvögel kurz- und langfristig auf das landwirtschaftliche Management des Wiesenguts reagieren. Dafür bietet der Versuchsbetrieb ideale Möglichkeiten, da man dort zum Beispiel mit unterschiedlichen Mahdzeiten experimentiert.

„Auch der Einfluss verschiedener Ackerfrüchte wird untersucht“, so Cord. „Wie nutzen die Vögel diese Flächen?“ So stehen die Latten, an denen die Aufnahmegeräte in dunkelgrünen Kunststoffboxen von der Größe einer Zigarettenschachtel hängen, etwa im Sommerweizen, bei den Kartoffeln, im Kleegras, im Roggen und im Fenchelfeld.

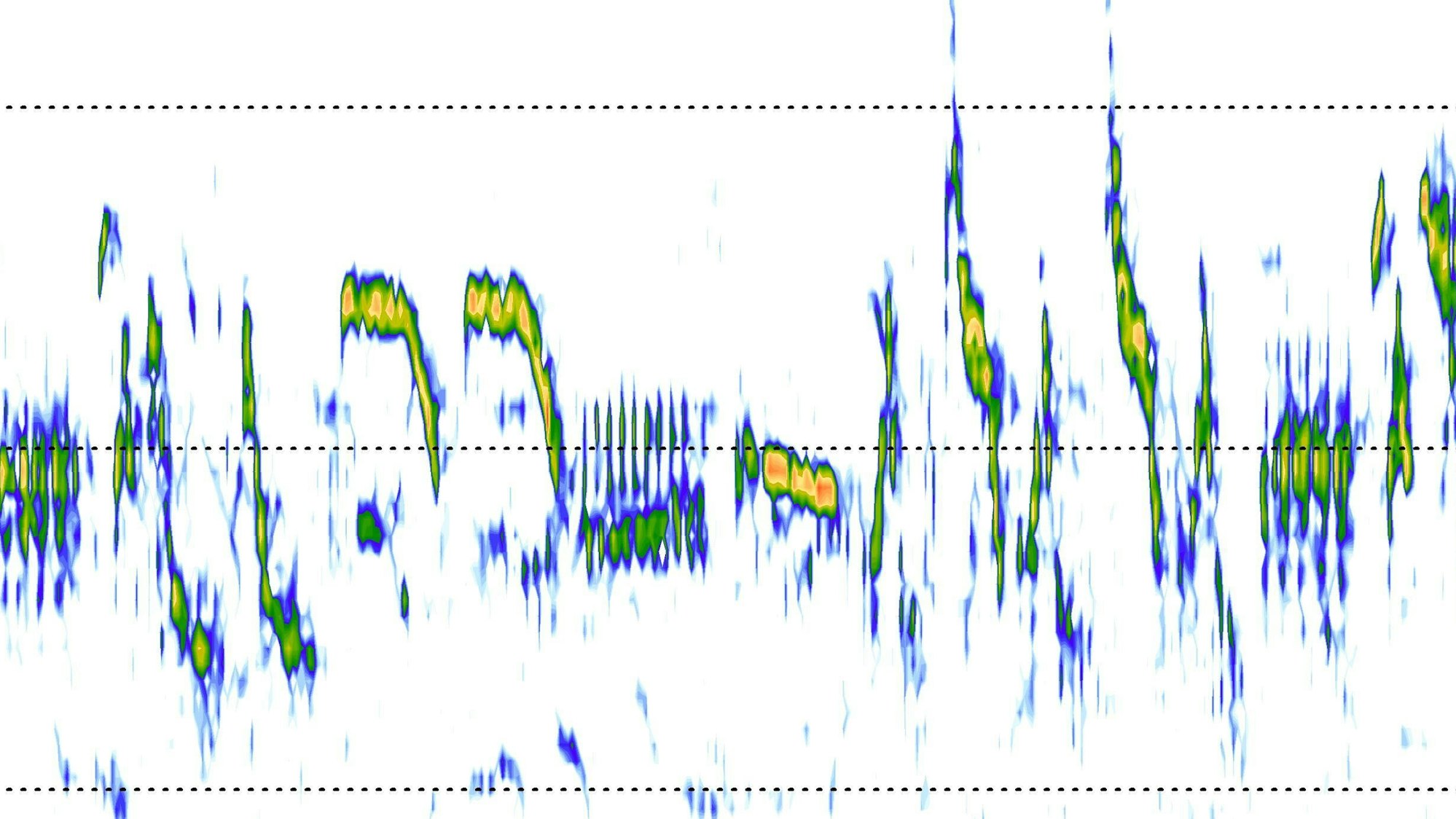

Das ist das Spektrogramm einer Tonaufnahme. Es zeigt grafisch den Laut einer Feldlerche.

Copyright: Ryo Ogawa

Alle drei Wochen tauschen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Speicherkarten und Batterien aus. Die Aufnahmen aus Hennef werten sie in Bonn aus. Zu Cords Team zählen dort neben Ogawa zwei weitere Kolleginnen, die schon promoviert haben, ein Doktorand, ein Techniker, eine Assistentin, eine Praktikantin und einige Studierende. Eine Studentin schreibt ihre Masterarbeit im Wiesengut-Projekt.

In Kunststoffboxen von der Größe einer Zigarettenschachtel sind die Aufnahmegeräte untergebracht. Alle drei Wochen werden die Speicherkarten ausgetauscht.

Copyright: Klaus Heuschötter

Für die Zuordnung der aufgenommenen Rufe und Gesänge zu den verschiedenen Vogelarten werden die Tonaufnahmen zunächst in sogenannte Spektrogramme umgewandelt. Diese grafischen Darstellungen zeigen, wie sich Frequenz und Lautstärke eines Lautes über die Zeit verändern. Anschließend werden sie mit einer Vogelstimmen-Erkennungs-Software analysiert und von den Forschenden nochmal überprüft.

Wie viele Spezies sie auf den Flächen des Wiesenguts am Ende nachweisen werden, können Cord und Ogawa noch nicht genau abschätzen. Mindestens noch bis in den Herbst und nach Möglichkeit ein komplettes Jahr lang wollen sie die Aufnahmen fortsetzen.

Ruf eines Uhus registriert, Rebhühner ließen noch nichts von sich hören

Viele der genannten Agrarvögel gingen ihnen schon ins akustische Netz. Und ein Turmfalke, der freilich nicht zu den typischen Agrarvögeln zählt, aber die Pfähle mit den Geräten gern als Sitzwarte nutzt. Ein spannendes Ereignis war der registrierte Ruf eines Uhus. Rebhühner hingegen haben noch nichts von sich hören lassen.