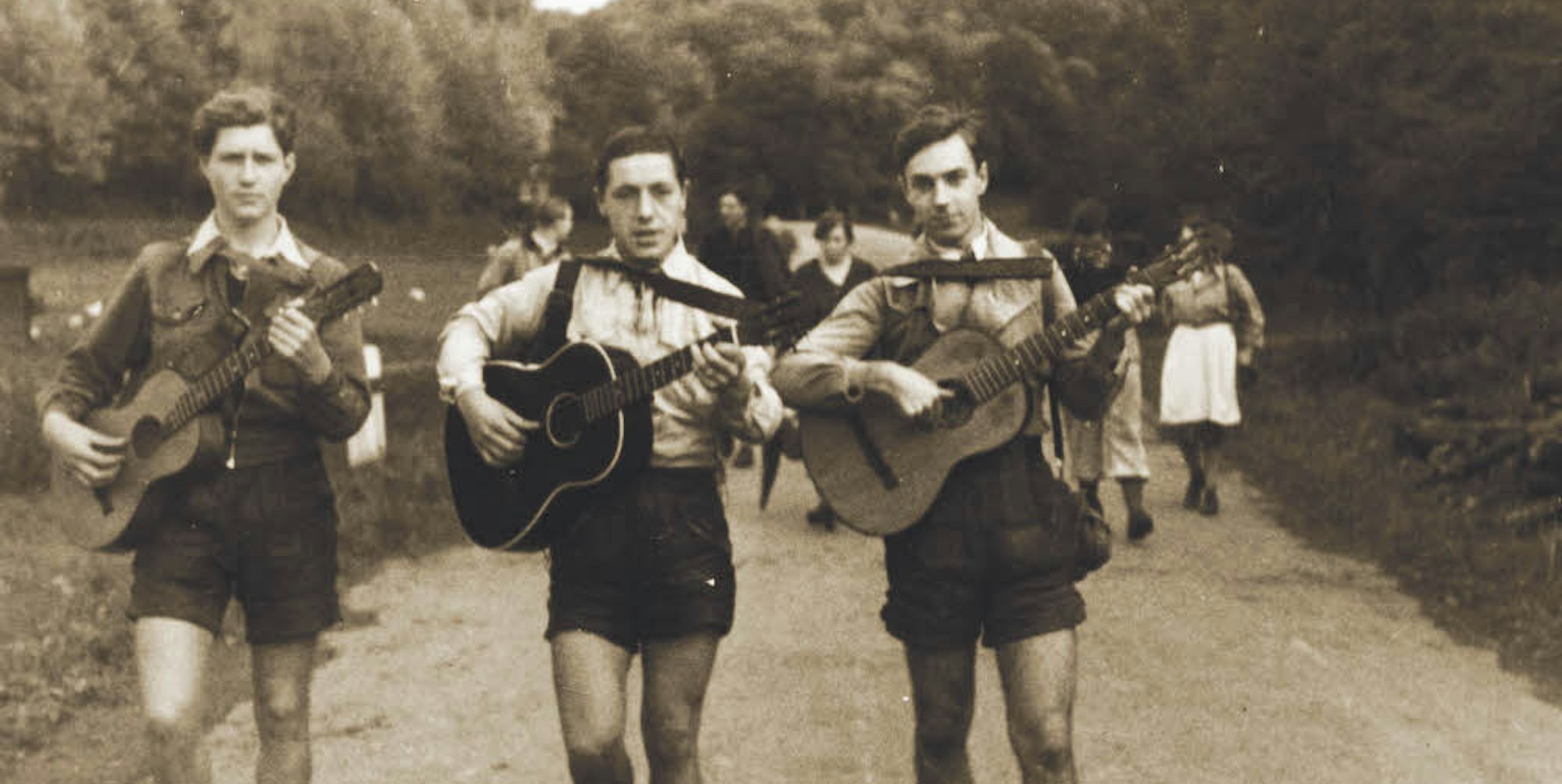

EdelweißpiratenAls die Unangepassten durch Lindlar zogen

Eine Gruppe unangepasster Jugendlicher aus Köln auf Fahrt im Bergischen Land.

Copyright: Fotograf unbekannt/ NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln

- Die Edelweißpiraten setzten sich zur Zeit des Nationalsozialismus gegen die Unterdrückung ein.

- Einige Gruppierungen waren auch im Oberbergischen stark vertreten.

- Der 93-jährige Anton Selbach erinnert sich an eine ganz besondere Begegnung mit den Rebellen.

Schmitzhöhe – Vor wenigen Tagen ist Anton Selbach aus Schmitzhöhe-Holl 93 Jahre alt geworden. Für den Senior gehört die Tageszeitung zu seiner täglichen Lektüre. Anfang Juli berichteten wir im Magazin unserer Zeitung über einen Briefroman über den Alltag der Kölner Edelweißpiraten, unangepassten Jugendlichen der NS-Zeit.

Da fiel Selbach ein fast 70 Jahre zurückliegendes Ereignis ein, eine Begegnung mit Edelweißpiraten in Lindlar. Selbach griff zum Telefonhörer und rief die Redaktion an. Kurz darauf besuchten wir ihn Zuhause.

Ein Zeitungsartikel gab den Anstoß

Es muss um 1940/41 gewesen sein. Anton Selbach hatte, wie üblich, nach acht Schuljahren die Volksschule in Schmitzhöhe abgeschlossen und arbeitete auf dem Hof seines Vaters, der in Holl eine kleine Landwirtschaft besaß. „Alle Jungen, die nach der Schule keine Lehre machten – also vor allem die Bauernjungen – mussten damals ein- bis zweimal in der Woche zur Fortbildungsschule nach Lindlar, ich auch.“ Die Schule, so erinnert sich Selbach, war damals in der Eichenhofstraße untergebracht.

Wer waren die Edelweißpiraten?

Freunde treffen, singen und musizieren, auf Fahrt gehen: Zwischen 1933 und 1945 schlossen sich in Großstädten Jugendliche in losen Gruppen zusammen, die mit dem militärischen Drill der Hitler-Jugend nichts zu tun haben wollten. In Köln nannten sie sich zunächst Navajos (nach dem gleichnamigen Indianerstamm), ab 1939 taucht die Bezeichnung „Edelweißpiraten“ auf.

Manche der Jugendlichen trugen als Erkennungszeichen ein Edelweiß, zur typischen Kluft gehörten oft Skihemden, Wanderschuhe, Halstuch und kurze Lederhosen. Bei der Hitlerjugend (HJ) und dem Bund deutscher Mädel (BDM) herrschte strikte Geschlechtertrennung, nicht so bei den „Unangepassten“.

Die Navajos und die Edelweißpiraten knüpften an die Traditionen der „Bündischen Jugend“ an – einer Bewegung, die aus den Wandervogel und Pfadfindern hervorgegangen war.

Die Jugendlichen der NS-Zeit griffen auf das Liedgut der Bündischen Jugend zurück, und sie veralberten Liedtexte der Hitlerjugend. Streit und Prügeleien zwischen den „Unangepassten“ und der HJ waren nicht selten.

Um 1944/45 wurde der Druck der Verfolgungsbehörden auf die Edelweißpiraten immer stärker. Im November 1944 wurden dreizehn Mitglieder einer Gruppe aus Köln-Ehrenfeld ohne Gerichtsurteil hingerichtet. Nach Kriegsende wurden die Edelweißpiraten oft als Kriminelle diffamiert, heute bemühen sich die Historiker um eine differenzierte Betrachtungsweise.

Nach einem solchen Schultag schob Selbach sein Fahrrad die Eichenhofstraße herab in Richtung Kirchplatz. Dort saß eine Gruppe von Jugendlichen, „vielleicht vier, fünf Mann, sie sangen und spielten Gitarre, einer hatte eine Mundharmonika“. Selbach blieb stehen und hörte zu. „Wenn die Fahrtenmesser blitzen, und die Hitlerjungen flitzen, und die Edelweißpiraten schlagen ein / Was kann das Leben, uns denn schon geben, wir wollen glücklich sein“ – den Text kann der Senior bis heute auswendig.

Anton Selbach aus Schmitzhöhe-Holl wurde kürzlich 93.

Copyright: Schmitz

„Plötzlich kam ein Erwachsener angelaufen, voller Wut, und rief etwas von ,was soll der Radau’ und ,auf die Fresse hauen’.“ Doch dann, erzählt Selbach vergnügt, habe einer der Jugendlichen dem Angreifer kurzerhand die Gitarre über den Kopf gehauen. „Bis der sich aus dem Gewirr der Saiten befreit hatte, waren die Jugendlichen längst über alle Berge.“ Er sei damals der einzige Zeuge dieses Vorfalls gewesen, erinnert sich Selbach.

Dr. Marin Rüther arbeitet als Historiker am NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln, die Edelweißpiraten sind sein Spezialgebiet. „Die Erinnerung von Herrn Selbach kann durchaus zutreffend sein, denn das Oberbergische war ein bevorzugtes Wandergebiet der unangepassten Jugendgruppen. Da es jedoch praktisch keine schriftlichen Unterlagen dazu gibt, lässt sich ein Treffen auf dem Lindlarer Kirchplatz nicht belegen, aber eben auch nicht ausschließen“, so Rüther.

Lesetipps

Das Buch von Martin Rüther: „Senkrecht stehen bleiben“: Wolfgang Ritzer und die Edelweißpiraten (Köln: Emons Verlag 2015) schildert exemplarisch das Leben eines unangepassten Jugendlichen und die Aufarbeitung des Themas.Viele Informationen über Jugend in der NS-Zeit und die Edelweißpiraten bietet die Internetseite

Weitere Informationen finden sie hier.

Der von Selbach beschriebe Konflikt kommt dem Historiker allerdings unwahrscheinlich vor. „Den Jugendlichen waren ihre Gitarren regelrechte Heiligtümer, die – so die Erzählung verschiedener Zeitzeugen – bei Konflikten mit der Hitlerjugend als erstes in Sicherheit gebracht wurden; nicht zuletzt, weil gerade während des Krieges nur schwer Ersatz zu beschaffen war. Daher kann ich mir nur schwer vorstellen, dass jemand sein Instrument bewusst zerstörte. Außerdem wichen die Edelweißpiraten Konflikten gerade mit Erwachsenen eher aus.“ Der Text des Liedes, an das sich Anton Selbach erinnert, sei damals unter den unangepassten Jugendlichen weit verbreitet gewesen, so Rüther, und könnte daher auch in Lindlar gesungen worden sein.