Erstmals haben Forscher industrielle Plastikpartikel im Rhein nachgewiesen. An einem Chemiestandort fanden sie besonders viele der winzigen Kügelchen.

Studie weist Partikel nachWie gefährlich ist Mikroplastik im Rhein?

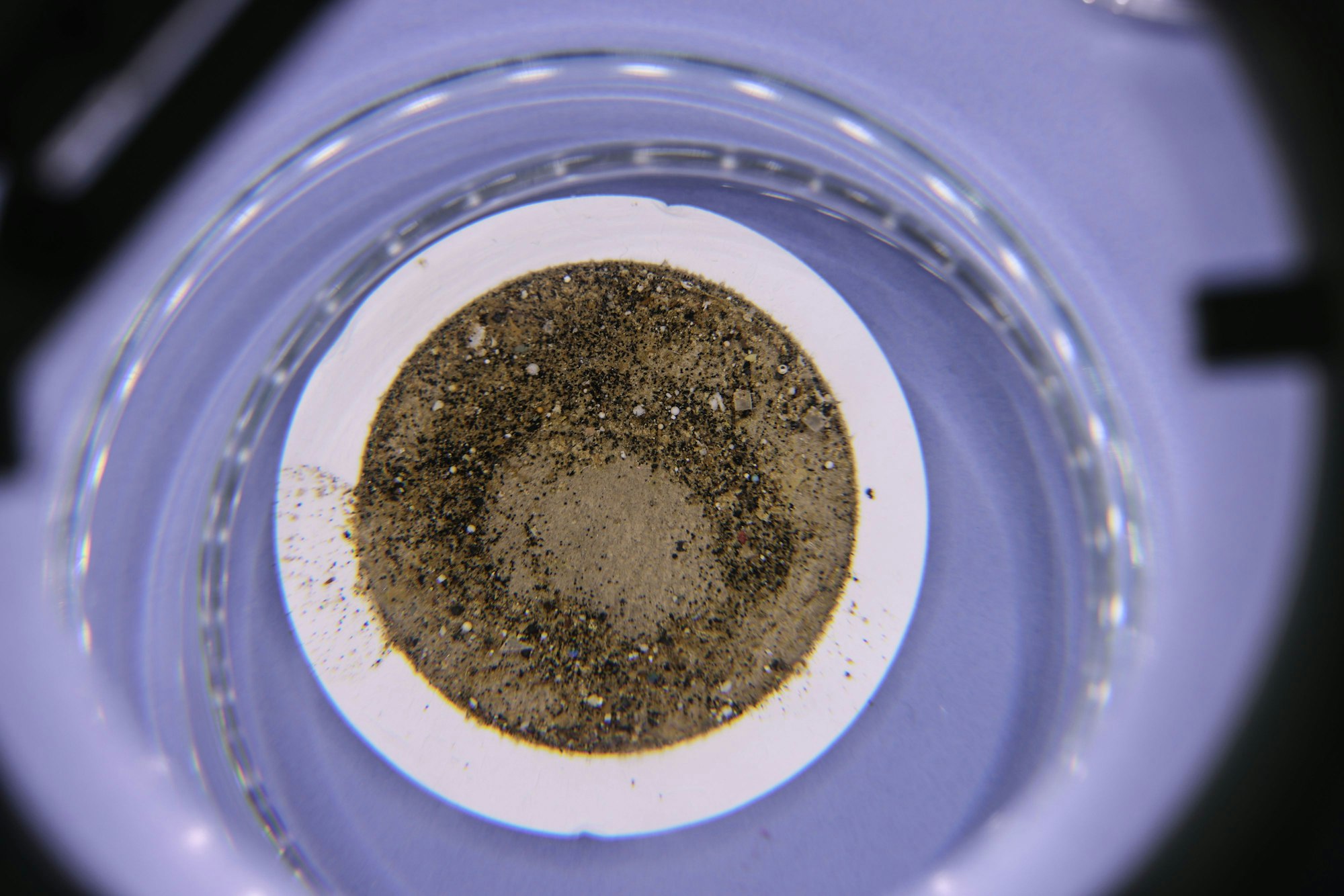

Mikroplastik in Glasröhrchen liegt auf dem Laborschiff des Landesamtes für Natur, Umwelt und Klima (LANUK), Max Prüss, im Labor auf dem Tisch.

Copyright: Oliver Berg/dpa

Eine neue Studie des Landesamtes für Natur, Umwelt und Klima (Lanuk) hat erstmals industriell hergestellte Mikroplastikpartikel im Rhein nachgewiesen. Bei einer Bootsfahrt in Düsseldorf waren Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) und Lanuk-Präsidentin Elke Reichert am Mittwoch aber von Alarmismus weit entfernt. Die wichtigsten Fragen im Überblick:

Ist Mikroplastik im Rhein ein neues Phänomen?

Nein. Die Fachleute des Landesumweltamtes wissen schon lange, dass Mikroplastik in den nordrhein-westfälischen Gewässern vorkommt. „Wir haben schon vor zehn Jahren begonnen, Untersuchungen auf dem Rhein zu Mikroplastik zu machen“, sagt Lanuk-Präsidentin Reichert. Auch Umweltorganisationen wie Greenpeace haben bereits Messungen im Rhein durchgeführt. „Es ist in der Tat so, dass sich im Rheinwasser fast überall Mikroplastik befindet“, sagt NRW-Umweltminister Krischer. Zugleich betont er, dass die Wasserqualität des Rheins insgesamt in den vergangenen Jahrzehnten deutlich besser geworden sei.

Oliver Krischer (Grüne), Umweltminister in Nordrhein-Westfalen, spricht auf dem Laborschiff Max Prüss mit Journalisten.

Copyright: Oliver Berg/dpa

Was genau versteht man unter Mikroplastik?

Beim Mikroplastik interessieren die Umweltbehörden vor allem Teilchengrößen bis ein Millimeter. Man unterscheidet zwischen „primärem“ und „sekundärem“ Mikroplastik. Das sekundäre Mikroplastik kommt durch Umwelteinflüsse wie Reifenabrieb, synthetische Fasern, Farben oder zersetzten Plastikmüll in die Gewässer. Primäres Mikroplastik hingegen stammt direkt aus Produktionsprozessen der Chemieindustrie. Die kleinen Partikel können etwa aus der Herstellung von Kosmetikartikeln oder Reinigungsmitteln stammen.

An mehreren Abwasserströmen von Chemiestandorten am Rhein ist industriell hergestelltes Mikroplastik festgestellt worden.

Copyright: Oliver Berg/dpa

Was hat NRW im Rhein genau gemessen?

In der aktuellen Studie hat sich das Lanuk mit dem primären Plastik beschäftigt. Es sollte laut Präsidentin Reichert geschaut werden: Gibt es Industriestandorte am Rhein, die Mikroplastik direkt einleiten? Es wurden an neun Messstellen zwischen Bonn und Duisburg Proben genommen sowie an vier Punkten die direkten Abwasserrohre von Chemiestandorten ausgewertet. Zur Einordnung: Mikroplastik entsteht vor allem sekundär, eben nicht durch Einleitungen der Chemieindustrie. Vielmehr ist Reifenabrieb des normalen Verkehrs die größte Quelle. „Man glaubt das gar nicht“, so Krischer.

Wie groß ist die Mikroplastik-Belastung im Rhein?

Die neue Studie hat eine Konzentration von 0,6 bis 3,6 primären Mikroplastikpartikeln pro Kubikmeter Wasser festgestellt. An den Abwassereinleitungen selbst wurden zwischen 0,95 und knapp 19 sogenannter „Beads“ pro Kubikmeter Wasser gemessen. Darunter versteht man winzige Plastikkügelchen. Bei einem Einleiter wurde auch ein Ausreißer von mehr als 2500 Beads pro Kubikmeter Wasser gemessen. Mit dem betreffenden Chemiepark haben die NRW-Behörden sofort Kontakt aufgenommen. Grundsätzlich sprechen die Fachleute des Lanuk von einer „durchschnittlichen Belastung für ein deutsches Fließgewässer“.

Wie sind die Studienergebnisse zu bewerten?

„Es gibt eine sehr, sehr große Schwankungsbreite. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt schon wüssten, wer leitet genau was ein“, räumte Umweltminister Krischer ein. Dem Ausreißer-Wert im Umfeld eines Chemieparks sei man nachgegangen. „Wir haben festgestellt bei den bisherigen Messungen, dass das offensichtlich eher unabsichtlich passiert“, so Krischer - etwa versehentlich beim Füllen oder Beladen von Stoffen. Der Chemiepark sei „sehr offen“, die Belastungen zu reduzieren, schon weil Stoffe teuer seien.

Wie valide sind die Messergebnisse?

Lanuk-Präsidentin Reichert spricht von einer „Momentaufnahme“. Man könne daraus keine Hochrechnungen zur durchschnittlichen Mikroplastik-Belastung des Rheins machen. Tendenziell kommen Plastikteilchen im Fließverlauf von der Schweiz bis zur Nordsee häufiger und in immer kleineren Teilchen vor. NRW wolle dabei helfen, international akzeptierte Analyse- und Messverfahren zu entwickeln. „Wir haben nicht einmal eine vernünftige Messmethode, wie man Mikroplastik in Gewässern bestimmt“, bekennt Krischer. Möglicherweise gelingt es der EU, bis 2027 erste Normwerte festzulegen. Von einklagbaren Grenzwerten ist man noch weit entfernt. Denkbar erscheint aber eine Entwicklung wie bei den Feinstaub-Grenzen bei Straßen.