Es sollte ein Provisorium sein und wurde zum Anker der Stabilität: Andreas Wirsching, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, zum 75. Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes.

Historiker Andreas Wirsching„Der Aufstieg der AfD lässt sich nicht auf Defizite des Grundgesetzes zurückführen“

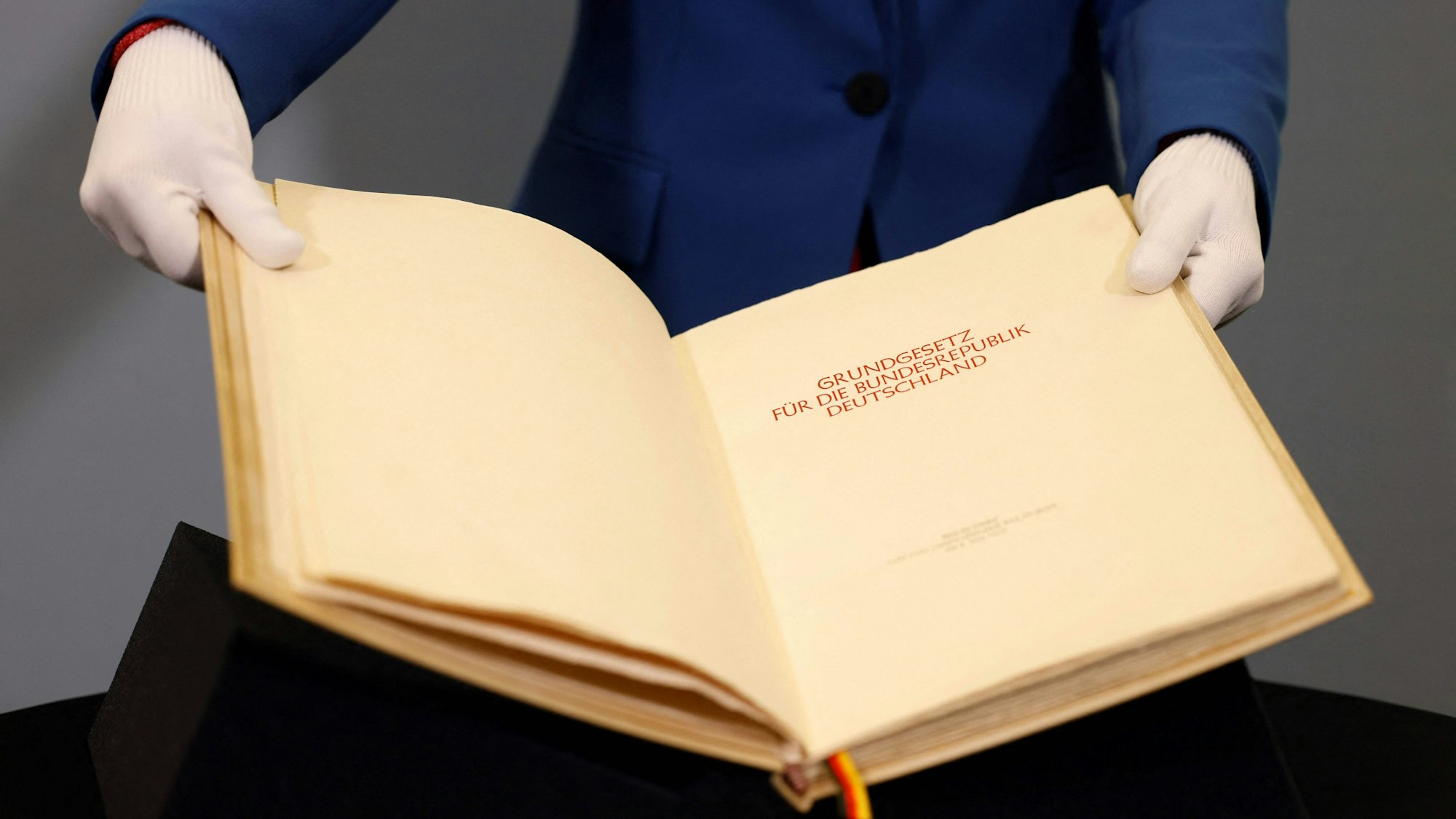

Das Original des Grundgesetzes, präsentiert im Bundestag

Copyright: AFP

Herr Professor Wirsching, andere Staaten feiern ihren Gründungstag mit Militärparaden und jeder Menge Remmidemmi. Bei uns gibt es am 23. Mai einen Staatsakt und am Folgetag ein Demokratiefest in Berlin, am Samstag eins in Bonn.. Anderswo merkt man wahrscheinlich nicht viel. Was ist mit uns los?

Eine heroische Erinnerungskultur mit Militärparaden und ähnlichem Pomp passt nicht zur Geschichte der Bundesrepublik. Das Grundgesetz, das der Parlamentarische Rat 1949 aus der Taufe hob, entstand in den Ruinen des Deutschen Reiches. Es folgte dem Rahmen, den die Westalliierten gegeben hatten und galt ohnehin nur für den westlichen Teilstaat. Es war ein Provisorium oder ein „Notbau“, wie es der Sozialdemokrat Carlo Schmid nannte.

Ist der 23. Mai überhaupt der Gründungstag unseres Staates? Ich frage so komisch, weil 1949 ja nur von einer staatlichen Ordnung für eine Übergangszeit die Rede war. Und weil das Bundesverfassungsgericht später in einem Urteil über das Verhältnis zwischen Bundesrepublik und DDR von einem fortbestehenden Deutschland „als Ganzes“ ausging. Also ist unser Staat eigentlich von 1871?

Dass das Deutsche Reich staatsrechtlich-abstrakt fortbestand, war stehende Rechtsprechung in der „alten“ Bundesrepublik. Das Bundesverfassungsgericht fand 1973 die Formel, die Bundesrepublik sei zwar nicht „Rechtsnachfolger“ des Deutschen Reiches, aber als Völkerrechtssubjekt identisch und in territorialer Hinsicht teilidentisch mit dem Deutschen Reich. Insofern besteht bis heute eine staatsrechtliche Kontinuität bis 1871; historisch betrachtet, wird man aber sagen, dass 1949 eine teilweise Neugründung stattfand. Und für die zweite deutsche Demokratie bleibt der 23. Mai ein herausragender Gründungstag.

Insgesamt wird man anerkennen müssen, dass die Monstrosität der deutschen Massenverbrechen unter dem Nationalsozialismus so unermesslich war, dass eine umfassende rechtsstaatlich legitimierte „Wiedergutmachung“ illusorisch blieb.

Sind wir dem gewaltigen Anspruch, den Pflichten und Lasten aus dieser historischen Kontinuität denn gerecht geworden?

Die Bundesrepublik Deutschland hat im Bereich der Rückerstattungen, Entschädigungen und der sogenannten „Wiedergutmachung“ Bedeutendes geleistet und tut dies bis heute. Sie hat dies auch aus wohlverstandenem Eigeninteresse heraus getan, insbesondere um ihrer internationalen Anerkennung willen. Zugleich war der ganze Prozess gegenüber den Opfern immer wieder begleitet von Verweigerungen und Kleinlichkeiten, neuen Ungerechtigkeiten und bürokratischen Beschämungen. Das Glas ist also halb voll oder halb leer. Insgesamt wird man anerkennen müssen, dass die Monstrosität der deutschen Massenverbrechen unter dem Nationalsozialismus so unermesslich war, dass eine umfassende rechtsstaatlich legitimierte „Wiedergutmachung“ illusorisch blieb. Insofern handelt es sich ohnehin um einen höchst problematischen Begriff.

Aber hat es nicht trotz aller guten Absichten sehr lange gedauert, bis unser Land zu einem angemessenen Umgang mit den NS-Verbrechen fand? Ganz abgesehen von Personalien wie Hans Globke oder Hans Filbinger …

Die neuere Forschung bestätigt diese Aussage. Vor allem in Justiz und Verwaltung, aber auch in Wissenschaft und Kultur gab es nach 1945 viele stark belastete Funktionsträger. Die Geschichte der frühen Bundesrepublik bestand daher aus einem spannungsvollen Nebeneinander zwischen solchen personellen und mentalen Kontinuitäten und neuen demokratischen Aufbrüchen. Entscheidend war das „Framing“: Jedem war klar, dass man nur im Rahmen des demokratischen Neuaufbaus etwas werden konnte. Entsprechend zweckrational handelte man, gleich ob man diesen Teilstaat nun mochte oder nicht. Das erklärt auch, warum Vertreter und Verfolgte des NS-Regimes häufig geräuschlos zusammenarbeiteten. Man blickte in die Zukunft und vermied die kontroverse Debatte der Vergangenheit.

Und ist diese historische Verpflichtung überhaupt an der Basis angekommen? Man glaubt doch gern an die Stunde Null. Hätte da die DDR-Idee, man starte als antifaschistischer Staat ganz neu, den Leuten nicht besser in den Kram gepasst?

Die Vorstellung der „Stunde Null“ entsprach der Erfahrungsperspektive der Mitlebenden, die den 8. Mai 1945 als finale Zerstörung oder als Befreiung zu neuem Aufbruch, in jedem Fall aber als Zäsur erlebten. Faktisch aber handelt es sich über weite Strecken um einen Mythos, mit dem die zahlreichen Kontinuitäten überschrieben wurden. Der Versuch eines kompletten Bruches mit der Vergangenheit, den die DDR in Form eines verordneten „Antifaschismus“ unternahm, traf NS-Täter insgesamt wohl stärker als in Westdeutschland. Möglich war er aber nur auf der Basis der sowjetischen Besatzung und der von ihr gestützten kommunistischen Diktatur. Er wurde erkauft durch die Unterdrückung der Freiheit. Dem SED-Regime fielen viele Unschuldige zum Opfer.

Der Holocaust war ein beispielloses Menschheitsverbrechen, das tiefe Wurzeln in der deutschen Geschichte hatte.

Und heute? Manche Zeitgenossen sagen, die deutsche Geschichte reicht doch viel weiter zurück, da waren diese zwölf Jahre ein Vogelschiss. Andere sagen, wir lassen uns doch nicht von der Erinnerung an den Holocaust davon abhalten, den Staat Israel zur Disposition zu stellen.

Der Holocaust war ein beispielloses Menschheitsverbrechen, das tiefe Wurzeln in der deutschen Geschichte hatte. Sie lassen sich auf das späte 19. Jahrhundert datieren: Machtstaatsideologie, Sozialdarwinismus, Rassenantisemitismus, die radikale Konstruktion des „inneren Feindes“ etc. Über diese Wurzeln muss heute wieder mehr nachgedacht werden, denn sie drohen in der häufig sehr gegenwartsfixierte Debatte aus dem Blickfeld zu geraten. Das adäquate Gedenken an den Holocaust und seine Opfer bleibt daher für die Deutschen eine historische und moralische Pflicht.

Wenn wir für „Deutschland als Ganzes“ einstehen, dann gilt das ja auch für Kolonialverbrechen des Kaiserreichs. Damit hat sich unser Staat aber lange schwergetan, oder?

Man muss unterscheiden: Es gibt die deutsche Kolonialgeschichte von 1885 bis 1914/18. Sie ist nicht nur, aber in hohem Maße gekennzeichnet von Kolonialverbrechen, die – wie etwa im Falle der Herero und Nama – genozidartigen Charakter annahmen. Dies ist erst in jüngerer Zeit in das historische Bewusstsein der Deutschen getreten. Umso mehr halte ich es für richtig, diesen Verbrechen und ihren Opfern einen würdigen Platz in der deutschen Erinnerungskultur zu verschaffen. Eine andere Sache ist die von manchen „postkolonialen“ Positionen vorgetragene Auffassung, der Holocaust sei eine Art Fortsetzung oder eine Variante kolonialer Verbrechen. Verwiesen wird dann auf einen allgemeinen kolonialen Rassismus des „Westens“, der längst vor dem Nationalsozialismus bestanden habe und auch heute noch bestehe. Eine solche Gleichsetzung von kolonialem Rassismus und (Rassen-)Antisemitismus ist empirisch nicht haltbar.

Aus der Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte erwuchsen Artikel wie der über die Menschenwürde. Und der über das Asylrecht. Die Menschenwürde dient mittlerweile der Herleitung der Bürgergeld-Höhe, und das Asylrecht haben wir immer weiter eingeschränkt. Hat sich unser Staat da selbst überfordert?

Das Grundgesetz enthält in seinem Grundrechtsteil universale Rechte, die für alle Menschen gelten – so natürlich insbesondere der Art. 1 („Die Würde des Menschen ist unantastbar“) oder das Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung, auf Glaubens- und Meinungsfreiheit usf. Dem stehen Grundrechte gegenüber, die explizit nur für Deutsche gelten wie etwa die Versammlungsfreiheit und die Freizügigkeit. Aus beidem ergibt sich eine rechtliche und politische Spannung, insbesondere dann, wenn es um die Folgen des Asylrechts und der Zuwanderung geht. Materiell überfordert sich der Staat damit nicht. Vielmehr ist die Materie ein Einfallstor für Ideologisierungen und Meinungsstreit, die eine freiheitliche Demokratie allerdings auszuhalten hat.

Und der Gottesbezug, wird der überhaupt noch verstanden? Oder muss man da wirklich sagen, das Grundgesetz stammt aus einer anderen, noch stark religiös geprägten Zeit, das ist ein historisches Dokument, aber wir leben heute in einer anderen gesellschaftlichen Reaität?

Insbesondere für die Kirchen war der Gottesbezug 1949 von großer Bedeutung. Seitdem gibt es selbstverständlich einen starken Entkirchlichungs- und Verweltlichungsprozess. Andererseits ist die Formulierung der Präambel offen genug, um breitere Akzeptanz zu finden. „Verantwortung vor Gott und den Menschen“ – ob man Gott dabei mitdenkt oder nicht, kann Privatsache bleiben.

Andererseits entsprachen die Grundrechte und -freiheiten, die in der „Friedlichen Revolution“ von 1989 und bei den Volkskammerwahlen vom 18. März 1990 gefordert wurden, exakt den Grund- und Freiheitsrechten des Grundgesetzes.

1990 sind die neuen Bundesländer dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beigetreten, das schon 1949 ausdrücklich auch im Namen ihrer Einwohner beschlossen wurde. Was hat das bewirkt? Bis heute gibt es ja den Vorwurf der schlichten Übernahme, der Einverleibung der ehemaligen DDR.

Es ist richtig, dass der 23. Mai als Tag des Grundgesetzes in Ostdeutschland keinen direkten Bezug hat. Die Wiedervereinigung erfolgte durch „Beitritt“ der damals neuen Bundesländer zum Geltungsbereich des Grundgesetzes nach dem damaligen Artikel 23. Der Einigungsvertrag sah die Einsetzung einer Gemeinsamen Verfassungskommission vor, die das Grundgesetz auf konkreten, gesamtdeutsch begründeten Reformbedarf prüfen sollte. Eine plebiszitäre Legitimation einer gesamtdeutschen Verfassung gemäß dem damaligen Art. 146 GG blieb daher aus – wahrscheinlich zum Schaden des innerdeutschen politischen Zusammenwachsens. Andererseits entsprachen die Grundrechte und -freiheiten, die in der „Friedlichen Revolution“ von 1989 und bei den Volkskammerwahlen vom 18. März 1990 gefordert wurden, exakt den Grund- und Freiheitsrechten des Grundgesetzes.

Aber 34 Umfrage-Prozentpunkte für die AfD in Sachsen, dazu elf für die Partei von Sahra Wagenknecht, das hört sich so an, als sei das Grundgesetz einer starken Minderheit dort nicht viel wert. Woran liegt das?

Der Aufstieg der AfD lässt sich nicht auf Defizite des Grundgesetzes zurückführen. Die AfD ist auch kein primär ostdeutsches Phänomen, sondern fügt sich ein in die Gestalt eines Rechtsextremismus, der sich auch in Westdeutschland, überall in Europa, ja im Grunde weltweit parteimäßig etabliert hat. Zwar gibt es in Ostdeutschland eine Reihe von Faktoren, die den Aufstieg der AfD zusätzlich begünstigen. Attacken auf das Grundgesetz aus dieser Richtung sind aber rein instrumentell und propagandistisch.

Die Weimarer Republik wurde am Ende von innen heraus zerstört. Können wir sicher sein, dass das nicht wieder passiert?

Man kann niemals sicher sein, was in der Zukunft passiert oder nicht passiert. Was man allerdings sicher sagen kann, ist, dass die Bundesrepublik mit ihrem Grundgesetz eine wesentlich stabilere und gefestigtere Demokratie ist, als dies die Weimarer Republik jemals war. Auch hat der Parlamentarische Rat wichtige Lehren aus dem Scheitern der Weimarer Republik gezogen, was vor allem im Organisationsstatut des Grundgesetzes erkennbar ist. Anders als in der Weimarer Reichsverfassung gibt es außer dem Parlament keine Institution, die eine direkte demokratische Legitimation hätte. Es gibt keinen direkt gewählten Bundespräsidenten, der bekanntlich ohnehin nur bescheidene Kompetenzen hat. Und es gibt auch keinen Volksentscheid auf Bundesebene. Zugleich ist es sehr schwierig, den Bundestag aufzulösen, sogar über ein Selbstauflösungsrecht verfügt er nicht. Mit anderen Worten: Der Bundestag wird aus seiner vollumfänglichen politischen Verantwortung auch in schweren Krisenzeiten nicht entlassen. Das entspricht dem Prinzip einer strikten repräsentativen Demokratie. Auch das vereinigte Deutschland ist damit bislang nicht schlecht gefahren.

Zur Person

Prof. Andreas Wirsching (65) ist Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München und lehrt Neueste Geschichte an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität.