150 Jahre TÜVSicherheit auf dem Prüfstand

Die technischen Hilfsmittel ändern sich, der prüfende Blick bleibt: Fahrzeuguntersuchung in den 1960er-Jahren.

Copyright: TÜV Rheinland

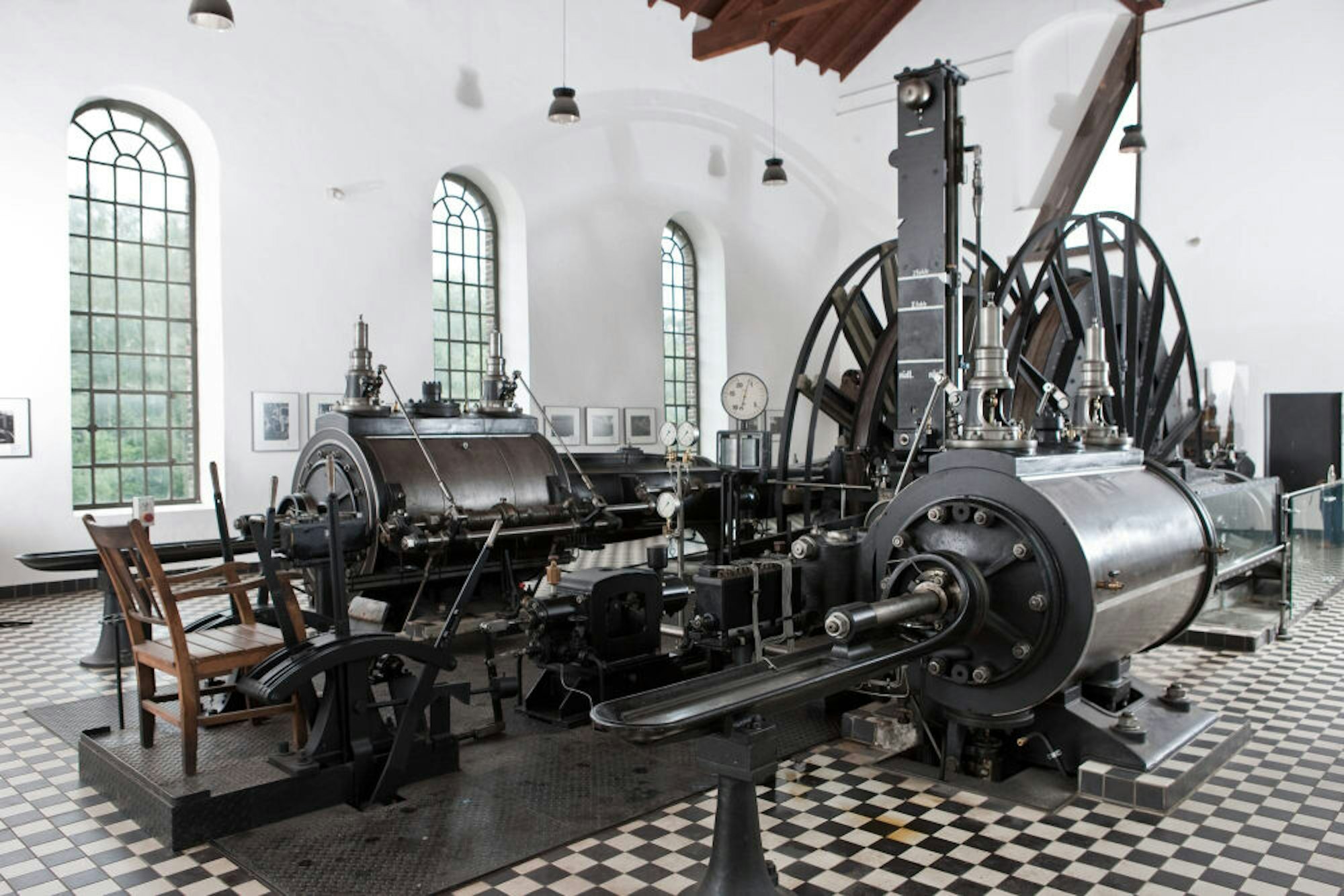

Köln – Die Dampfmaschine verlieh der deutschen Wirtschaft einen enormen Schub. Sie verbesserte die Wasserhaltung in Bergwerken, seit dem Ende des 18. Jahrhunderts auch im Aachener Revier. Etwas früher förderten Dampfanlagen bereits Grubenwasser im Ruhrgebiet, bis sie dann im 19. Jahrhundert mehr und mehr die Wasserkraft verdrängten und auch Lokomotiven antrieben. Allerdings waren auch explodierende Dampfkessel an der Tagesordnung, die zu zahlreichen Toten und Verletzten führten – auch in Wuppertal, einem der Zentren der Frühindustrialisierung.

Über zwei Milliarden Euro im Jahr

Hier gründeten am 31. Oktober 1872 Ingenieure den „Verein zur Überwachung der Dampfkessel in den Kreisen Elberfeld und Barmen“ (DÜV) – den Vorläufer des heutigen TÜV. Aus einem Verein mit einer Handvoll Mitarbeiter entwickelte sich in den vergangenen 150 Jahren ein weltweit agierendes Unternehmen mit 20 000 Mitarbeitenden, das sein Aufgabenfeld ständig ausgeweitet hat und inzwischen mehr als zwei Milliarden Euro im Jahr erwirtschaftet.

Dampfmaschinen wie diese standen am Anfang der TÜV-Geschichte.

Copyright: TÜV Rheinland

„Sicherheit erfüllt ein Grundbedürfnis der Menschen und ist gleichzeitig Voraussetzung für Lebensqualität und nachhaltige Lösungen der Zukunft“, sagt Prof. Dieter Spath, Präsident und Vorstandsvorsitzender des TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V. Tatsächlich sank mit den Prüfungen in Wuppertal die Zahl der Unfälle, obwohl es immer mehr Dampfmaschinen gab, die auch Schiffe antrieben.

Hoheitliche Aufgaben für den „Rheinischen Dampfkessel-Überwachungsverein" (DÜV)

So wuchs auch der Verein. Im Jahr 1877 schlossen sich weitere 80 Kesselbetreiber zum „Rheinischen Dampfkessel-Überwachungsverein (DÜV) Cöln-Düsseldorf“ zusammen. Bald beauftragte das Deutsche Kaiserreich die Vereine mit hoheitlichen Sicherheitsinspektionen – auch von Aufzügen, Kraftwerken und Tankanlagen. 1904 stieg der Rheinische DÜV dann in die Prüfung von Kraftfahrzeugen ein.

Meilensteine aus 150 Jahren

1872: Gründung als Verein zur Überwachung der Dampfkessel in Elberfeld und Barmen

1877: Zusammenschluss zum Rheinischen Dampfkesselüberwachungsverein (DÜV)

1904: Beginn der Prüfung von Fahrzeugen

1936: Umbenennung in Technischer Überwachungsverein Köln (TÜV)

1962: Umbenennung in TÜV Rheinland e.V., sechs Standorte mit 600 Mitarbeitenden

1970: Gründung der ersten Tochtergesellschaft im Ausland

1972: Grundsteinlegung für das Hochhaus in Köln-Poll

1993: Gründung TÜV Rheinland AG

1997: Fusion von TÜV Berlin-Brandenburg und TÜV Rheinland

2007: Gründung der Gesellschaft in Australien, auf allen Kontinenten vertreten

2010: PIP-Skandal fliegt auf

2021: Großinvestition in China für neuen Büro- und Laborstandort in Taicang

Im Nationalsozialismus wurden die Überwachungsvereine der staatlichen Kontrolle unterstellt und im Rheinland in TÜV Köln umbenannt. Wieder selbstverwaltet wuchs der TÜV ab den 1960er-Jahren durch die Gründung von Tochtergesellschaften. 1993 wurde das Unternehmen umgekrempelt. Die TÜV Rheinland AG wurde gegründet, die das operative Geschäft steuert. Die Aktien liegen vollständig im Besitz des eingetragenen Vereins TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz.

„Menschen aus weit mehr als 100 Nationen arbeiten in unserem Unternehmen Hand in Hand“, sagt der TÜV-Vorstandsvorsitzende Michael Fübi. Das Unternehmen ist nicht nur bei Prüfungen aktiv, wobei es auch IT-Systeme und die Cybersicherheit sowie Managementprozesse in Unternehmen beurteilt und zertifiziert. „Gestern waren es Dampfkessel, heute sind es regenerative Energien, morgen ist es Künstliche Intelligenz“, sagt Fübi voraus. Aktiv ist das Unternehmen auch auf den unterschiedlichsten Feldern der Weiterbildung.

Das Geschäft rund um Zertifizierungen brachte den TÜV allerdings auch in die Nähe der französischen Skandalfirma PIP. Die hatte minderwertige Brustimplantate gefertigt, unter den 400 000 Frauen leiden. Viele von ihnen verlangen Schadenersatz – auch vom TÜV.

Das könnte Sie auch interessieren:

In zwei Prozessen in Frankreich wurde er zu einem Millionen-Schadenersatz verurteilt. Der TÜV, der andere Verfahren gewonnen hat, sieht sich dagegen selbst als Betrugsopfer von PIP. Bei seinen Arbeiten rund um die Zertifizierungen habe er keine Hinweise auf die mangelhaften Produkte entdecken können. Er beschreitet weiter den Rechtsweg.