16.000 Dokumente, Gegenstände und Fotos geben einen Einblick in das Leben von Frauen, die als Krankenschwestern aus Südkorea nach Deutschland kamen.

Kölner Museum SelmaGroße Schenkung von Arbeitsmigrantinnen aus Südkorea

Ein Banner der koreanischen Frauengruppe zeigen Hojin Lee und Vera Tönsfeldt (v.l.). Dahinter sind Stabplakate mit Gesichtern von Frauen zu sehen, die von Militärs vergewaltigt wurden. Damit beteiligten sich die Vereinsfrauen an Protesten.

Copyright: Meike Böschemeyer

Protestplakate mit den verhärmten Gesichtern von „Trostfrauen“, den Vergewaltigungsopfern japanischer Militärs. Dicke Aktenordner mit eng beschriebenen Blättern, auf Koreanisch, und manchmal auch auf Deutsch. Fotos, auf denen junge Frauen Seit' an Seit' mit Gewerkschaftlern durch das damalige West-Berlin ziehen und für den Mindestlohn streiten. Namensschildchen, Programme internationaler Konferenzen, Kennenlernkarten mit Bildern und kurzen Selbstbeschreibungen. Einige wenige Kartons hat das Team des Dokumentationszentrums und Museums über die Migration in Deutschland (DOMiD) schon ausgepackt, und seine Begeisterung ist mit Händen zu greifen.

Vor kurzem ist diese Schenkung in Köln angekommen: Sie stammt von der „Koreanischen Frauengruppe in Deutschland“. Eine der engagierten Frauen ist Cha Jo An-Mäckler, die Vorsitzende der Gruppe. Mit 21 Jahren ist sie aus Südkorea nach Deutschland gekommen – und geblieben. Sie hat hier eine Familie gegründet und lange als Krankenschwester gearbeitet. Sie und ihre Mitstreiterinnen stellen DOMiD sowohl ganz persönliche Dokumente als auch umfangreiches Material über die Aktivitäten der „Koreanischen Frauengruppe“ zur Verfügung. Ein gutes Dutzend der großen Kartons steht noch ungeöffnet im Raum, dazu viele Papprollen. „In den Rollen sind faszinierende großformatige Fotos“, sagt Vera Tönsfeldt, die den Bereich Sammlung und Archiv bei DOMiD leitet, viele Gespräche mit Cha Jo An-Mäckler geführt hat und weiter in engem Kontakt mit ihr ist.

Ab 2029 im Museum Selma

„Migration ist Teil unserer Geschichte. Doch es gibt nur wenige Orte, die sich mit Migration als Teil der deutschen Geschichte beschäftigen“, erklärt Tönsfeldt. Der von Menschen mit Migrationshintergrund gegründete Verein ist ein solcher Ort. Seine Mitarbeitenden sammeln seit 35 Jahren Dokumente und Alltagsgegenstände, mit denen sie diesen Teil der deutschen Geschichte erfahrbar machen. Ab 2029 soll der gesamte Bestand in das Museum Selma umziehen; ein Teil des Sammlungsgutes wird dann im Museum gezeigt.

Alles zum Thema Demonstration Köln

- Tarifstreit Verdi kündigt verschärfte Warnstreiks an

- Breite Mehrheit trotz Anwohnerprotest Kölner Stadtrat gibt grünes Licht für neues Suchthilfezentrum

- Chefarzt gegen Kirche Streit um Abtreibungsverbot - Demo und Gerichtsverhandlung

- Öffentlicher Dienst Selten war der Zeitpunkt für einen Streik so schlecht

- Tarifstreit Pflegekräfte protestieren an der Uniklinik in Köln

- Tarifkonflikt Erste Warnstreiks in Awo-Kitas

- Tarifkonflikt Warnstreik im Nahverkehr vorbei - Bus und Bahn fahren wieder

Das Konzept von DOMiD hat die „Koreanische Frauengruppe“ überzeugt. Wie viele andere auch kamen die Frauen, die sich in der Gruppe engagierten, vor allem als Pflegekräfte nach Deutschland. Sie zählten zu den mehr als 11.000 koreanischen Krankenschwestern, die zwischen Mitte der 1960er und Mitte der 70er Jahre nach Deutschland kamen, wo Pflegekräfte in großem Umfang fehlten. „Die Geschichte dieser Gruppe von Arbeitsmigrantinnen kennt kaum jemand“, sagt Tönsfeldt.

Ein kurzer Crashkurs Deutsch

„Wir haben über die Jahre ein großes Vertrauensverhältnis aufgebaut und bekommen Exponate, weil die Menschen sagen, dass ihre Geschichte und die Geschichte ihrer Gemeinschaft bei uns gut aufgehoben sind und eine Wirkung haben kann“, sagt DOMiD-Sprecher Timo Glatz.

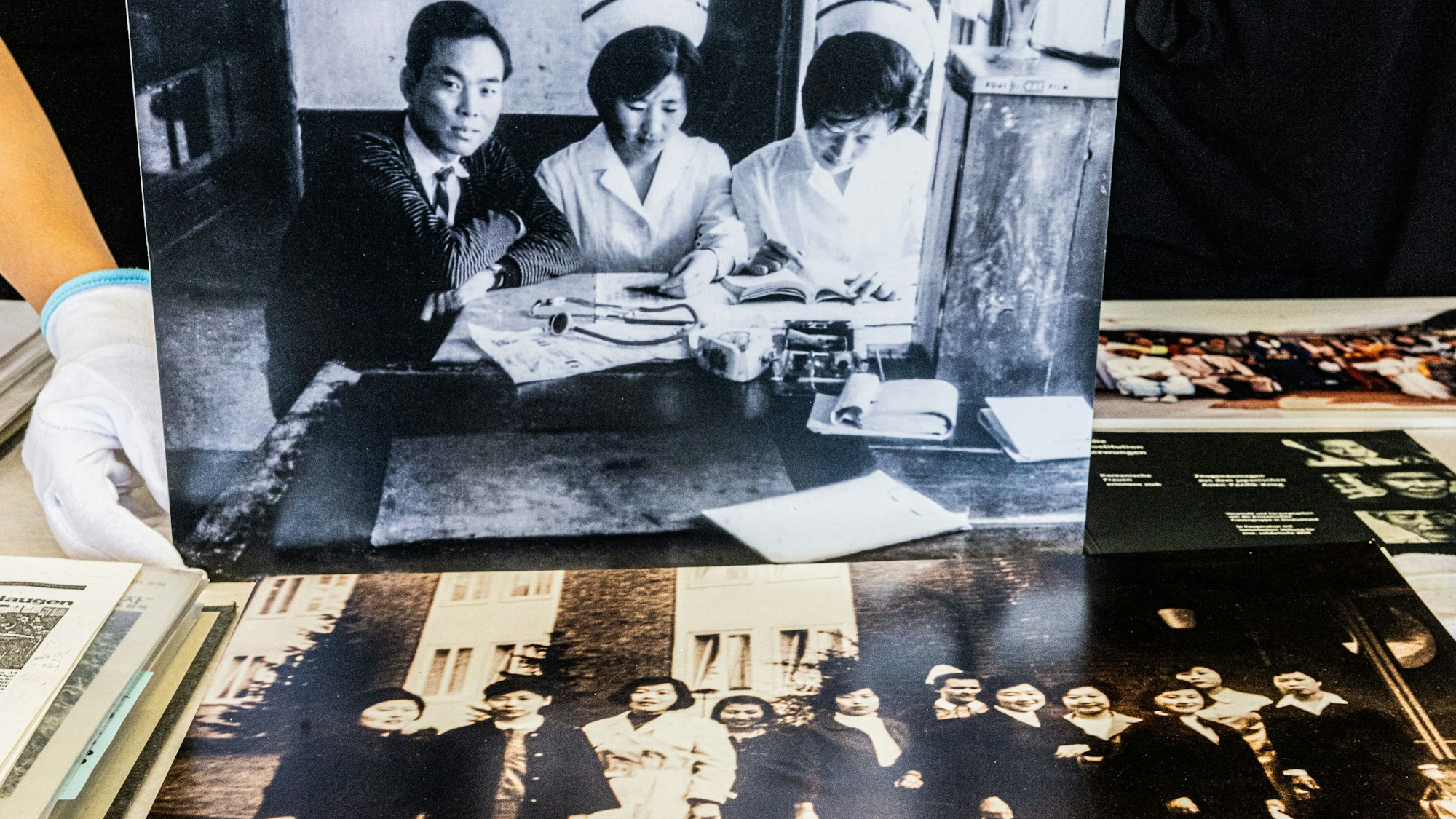

Die historischen Fotografien zeigen koreanische Pflegekräfte in Korea und in Deutschland. Frau An-Mäckler als examinierte koreanische Krankenschwester bei der Arbeit in Korea und koreanische Pflegekräfte nach ihrer Ankunft in Deutschland.

Copyright: Meike Böschemeyer

Auch deshalb hat die „Koreanische Frauengruppe“ persönliche Dokumente zur Verfügung gestellt, darunter Fotos von Cha Jo An-Mäckler. Eine junge Frau mit Pagenschnitt, gestärkter und doch hübscher Haube, den weißen Kittel ordentlich zugeknöpft, vor ihr liegen Arbeitsmaterialien und ein Stethoskop. Das Schwarzweiß-Foto zeigt die Südkoreanerin, vielleicht 19 Jahre alt, nach ihrer Ausbildung zur Krankenschwester, die sie im Jahr 1964 beendet hat. Darunter liegt ein weiteres Bild von einer Gruppe koreanischer Frauen in dunklen Kostümen, eine sticht in ihrem hellen Mantel hervor, jede hat einen kleinen Koffer dabei.

„Cha Jo An-Mäckler ist als junge Frau mit ganz viel Fernweh gekommen, aus einem Dorf auf dem Land“, erinnert sich Vera Tönsfeldt an ein Gespräch mit der heute 80-Jährigen. „Nach vier Wochen Crash-Kurs Deutsch war dann hier plötzlich alles anders, als sie gedacht hat. Sie kam ins kleine Verden an der Aller statt in eine große Stadt, und an ihrer Arbeitsstelle durfte sie viel weniger als in Korea, wo die Pflegkräfte einen höheren medizinischen Ausbildungsstand hatten als in Deutschland. Das war ein richtiger Schock für sie.“

Kampf gegen Nicht-Verlängerung der Arbeitsverträge

Cha Jo An-Mäckler und ihre Mitstreiterinnen haben die Geschichte unseres Landes mitgeschrieben, in ganz persönlichen Erzählungen ebenso wie im großen gesellschaftlichen Kontext. Mit dem Anwerbestopp im Jahr 1973 und der Wirtschaftskrise gerieten viele Arbeitsmigranten nach vielen Jahren in Deutschland in eine schwierige Lage. „Die Aufenthaltserlaubnis war oft an Verträge gebunden, die nicht selten befristet waren“, sagt Glatz. Als sich Ende der 1970er Jahre die Beschäftigungslage in den deutschen Krankenhäusern verbesserte, sollten viele Verträge der koreanischen Pflegekräfte nicht verlängert werden. Doch die Koreanerinnen kämpften für ihr Bleiberecht, unter anderem mit Unterschriftenaktionen in Krankenhäusern und öffentlichen Protesten – und das erfolgreich. Aus diesem Widerstand entsteht 1978 die „Koreanische Frauengruppe in Deutschland“.

Andere Fotos in der Schenkung der „Koreanischen Frauengruppe“ dokumentieren ihre politischen Proteste, hier 1985 in Berlin für Mindestlöhne.

Copyright: Meike Böschemeyer

„Gerade bei einem so großen Bestand wie dem der „Koreanischen Frauengruppe“ war uns wichtig, dass unsere Sammlungsgüter kultursensibel erfasst werden von jemandem, die die Sprache spricht und sich in der Kultur des Landes auskennt“, so Timo Glatz. Deshalb freut sich das DOMiD-Team darüber, dass die Koreanerin Hojin Lee als Kunsthistorikerin mit Nebenfach Koreanistik ehrenamtlich an der Archivierung mitarbeitet. „Wir arbeiten mit der Geschichte der Menschen. Das ist eine Riesenverantwortung“, sagt Glatz.

„Verstehen, warum sie damals aktiv waren“

„Wir stehen erst ganz am Anfang. Jetzt wird alles katalogisiert, aufgeschrieben, gemessen, teilweise gewogen und beschrieben“, sagt Lee. Jedes Heft, jedes Foto werde einzeln aufgenommen und digital erfasst. „Wir sind dafür verantwortlich, dass dieses Wissen, vorhanden bleibt“, so Tönsfeldt. „Und vorhanden ist es nur dann, wenn es auffindbar ist.“

Die „Koreanische Frauengruppe“, die DOMiD unter anderem über 2000 digitale Fotos zur Verfügung gestellt hat, hat schon vorgearbeitet. Die Vorsitzende Cha Jo An-Mäckler und ihre Mitstreiterinnen haben sehr darauf geachtet, dass alles gut geordnet und mit Listen bestückt ist. „Den Frauen ist es wichtig, dass auch die dritte oder vierte Generation nach ihnen verstehen kann, warum sie damals aktiv waren“, sagt Tönsfeldt. „Und dass zwar manchmal Gruppen verschwinden, nicht aber die Erinnerung an das, was sie getan und bewirkt haben.“