Die Bundesanwaltschaft wirft den mutmaßlichen Urhebern der Nord-Stream-Sprengung unter anderem verfassungsfeindliche Sabotage vor. Was ist das? Und wie ist die These zu bewerten, der Anschlag habe einem legitimen militärischen Ziel gegolten? Die Rundschau hat die Kölner Strafrechtlerin Bettina Weißer und den Bonner Völkerrechtler Stefan Talmon dazu befragt.

Nord-Stream-AnschlagStraftat, Verstoß gegen das Völkerrecht – oder legitime Militäraktion?

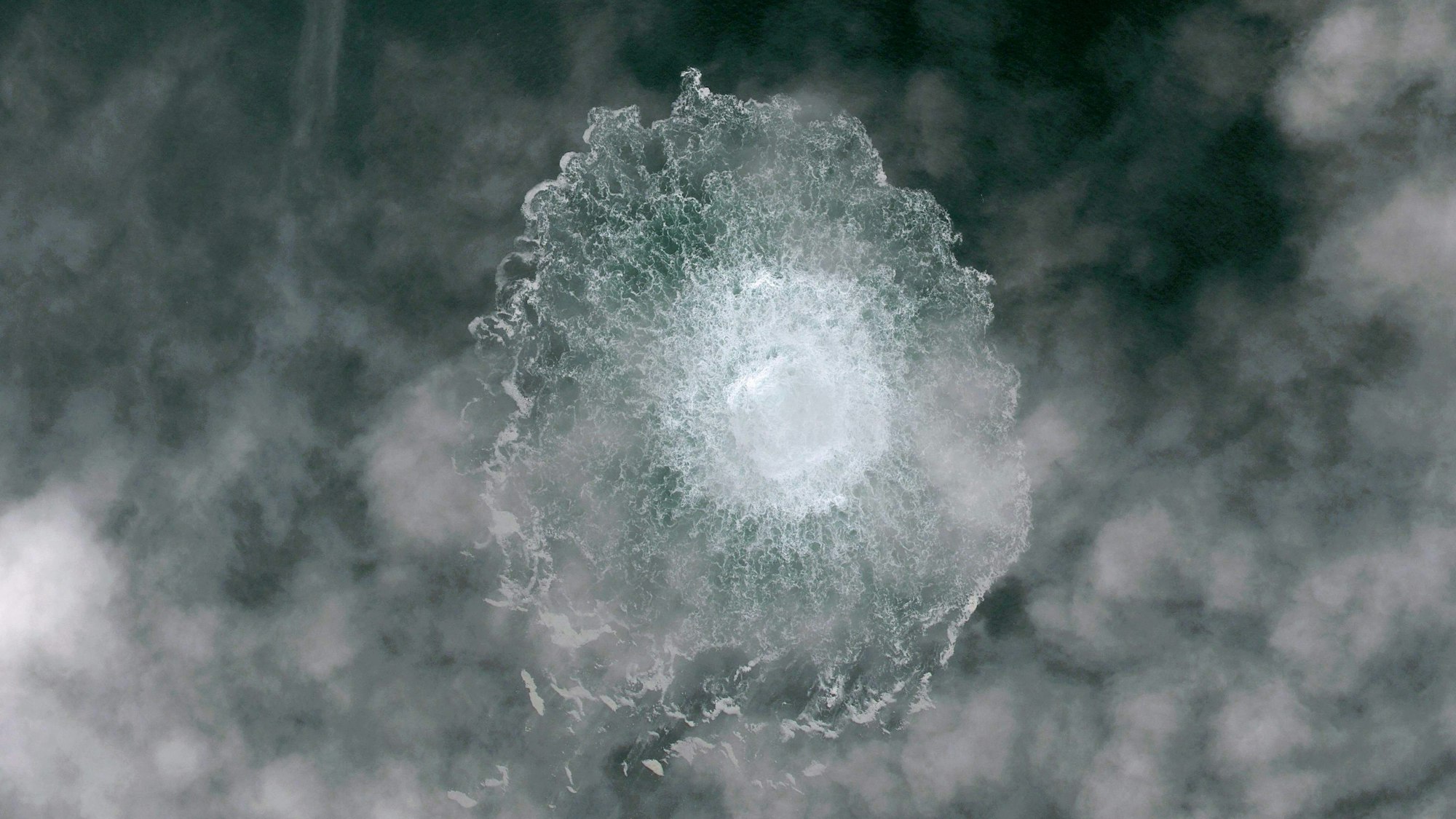

Folge des Anschlags: Noch Tage nach der Sprengung trat Erdgas aus der Pipeline Nord Stream 2 aus – hier eine Luftaufnahme vom 29. September 2022.

Copyright: AFP

Gemeinschaftliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, verfassungsfeindliche Sabotage und Zerstörung von Bauwerken: Das sind die Vorwürfe, die die Bundesanwaltschaft gegen Serhij K. erhebt, der nach Einschätzung der Ermittler im September 2022 den Anschlag auf die Gaspipelines Nord Stream und Nord Stream 2 koordiniert haben soll. K. wurde in Italien festgenommen. Deutschland will seine Auslieferung erreichen, K. selbst bestreitet jede Tatbeteiligung. Aber auch wenn sie ihm nachgewiesen werden sollte – wie ist das Attentat juristisch zu bewerten?

Was ist bei dem Nord Stream-Anschlag passiert?

Zwei Erdgaspipelines mit jeweils zwei Rohrsträngen verbinden Russland und Deutschland durch die Ostsee. Nord Stream wurde 2011 eingeweiht. Die besonders umstrittene Leitung Nord Stream 2 war erst 2021 fertig und hat mangels Betriebsgenehmigung nie Gas transportiert. Im Sommer 2022 fuhr der staatlich dominierte russische Gazprom-Konzern seine Lieferungen durch Nord Stream zurück und stoppte sie schließlich – angeblich aus technischen Gründen, vermutlich aber, um angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine Druck auf Deutschland auszuüben. Damit waren beide Pipelines zum Zeitpunkt der Anschläge am 26. September 2022 nicht in Betrieb.

Die Leitungen gehören in der Schweiz registrierten Unternehmen. An der Betreibergesellschaft von Nord Stream hält Gazprom 51 Prozent, der Rest verteilt sich auf deutsche, niederländische und französische Energieversorger. Die Nord Stream 2 AG gehört zu 100 Prozent Gazprom.

Alles zum Thema Europäische Union

- EU-Urteil Alkoholfreies Getränk darf nicht als Gin verkauft werden

- Poker im Kanzleramt Ist das angestrebte Aus für Verbrenner verfrüht?

- EU-Einigung Weniger Bürokratie und Kontrollen für Landwirte

- Oliver Zander „Bei den Sozialreformen ist die SPD ganz klar der Bremsklotz“

- Rundschau-Debatte Geht es bei Merz um Wirtschaft statt Klimaschutz?

- Gänsebarometer Lust auf Gänsebraten? Tipps für den Kauf

- Klimawandel EU-Länder wollen 90 Prozent weniger Emissionen bis 2040

Die Anschläge erfolgten in internationalen Gewässern nahe Bornholm, die zu den „Ausschließlichen Wirtschaftszonen“ Dänemarks und Schwedens gehören. Am frühen Morgen detonierten zunächst zwei Sprengsätze am Rohrstrang A von Nord Stream 2, am Abend zwei weitere an beiden Strängen von Nord Stream. Der Strang B von Nord Stream 2 blieb unversehrt.

Warum kann Deutschland die Tat strafrechtlich verfolgen?

Während Dänemark und Schweden die Ermittlungen einstellten, arbeitete die Bundesanwaltschaft weiter an dem Fall. Nach ihren Erkenntnissen sollen die mutmaßlichen Täter, darunter Serhij K., die Tat von Bord einer in Rostock gecharterten Segeljacht aus begangen haben.

Auch wenn das Attentat in internationalen Gewässern erfolgte: In diesem Fall gilt das „Flaggenprinzip“ nach Paragraf 4 des Strafgesetzbuchs, erläutert die Kölner Strafrechtsprofessorin Bettina Weißer. Die deutsche Strafjustiz ist demnach immer zuständig, wenn „tatbestandsmäßige Handlungen zumindest teilweise an Bord“ eines Schiffes verwirklicht werden, das unter deutscher Flagge fährt. Abgesehen davon ist das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion (Paragraf 308 Abs. 1) von der deutschen Justiz verfolgbar, wo immer es erfolgt, denn so eine Tat gilt als Verstoß gegen international geschützte Rechtsgüter (Paragraf 6). Und was gilt für die verfassungsfeindliche Sabotage nach Paragraf 88 Strafgesetzbuch? Eine „Störhandlung“, erklärt Weißer, werde dann zur Inlandstat, wenn sie zwar außerhalb der deutschen Staatsgrenzen begangen wurde, aber „auf ein inländisches Sabotageobjekt“ einwirkt.

Was genau ist verfassungsfeindliche Sabotage?

Der von der Bundesanwaltschaft herangezogene Paragraf 88 zählt eine Reihe kritischer Objekte auf, gegen die sich die zu verfolgenden Sabotageakte richten können. Darunter sind Anlagen zur Übertragung von „Kraft“, wie das Gesetz formuliert – also zum Beispiel eine Pipeline. Der Tatbestand der verfassungsfeindlichen Sabotage wird aber nach diesem Paragrafen nur dann erfüllt, wenn der Täter „sich dadurch absichtlich für Bestrebungen gegen den Bestand oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder gegen Verfassungsgrundsätze“ einsetzen wollte.

Dazu Bettina Weißer: „Ob und inwieweit das der Fall war, kann ich nicht beurteilen, weil ich die Details des Sachverhalts – vor allem die Vorstellung des Täters bei Verwirklichung der Störhandlung – nicht kenne. Bei dieser Absicht handelt es sich ja um ein subjektives Merkmal.“ Außerdem meint die Kölner Strafrechtlerin, es sei diskutabel, ob die Pipeline „auch dann taugliches Tatobjekt sein kann, wenn sie aktuell gar nicht betrieben wird und dies auch nicht zu erwarten ist“. Die Anklagebehörde, so Weißer, werde aber vermutlich argumentieren, durch die Beschädigung sei die Anlage prinzipiell ihrem bestimmungsgemäßen Zweck entzogen worden.

War die Pipeline ein legitimes militärisches Ziel?

Das Magazin „Der Spiegel“ hatte 2024 in der Ukraine nach eigenen Angaben „Personen mit genauer Erkenntnis der Ereignisse“ befragt und eine erstaunliche Auskunft bekommen: Die Nord-Stream-Attentäter hätten gar keine Straftat begehen wollen. Für sie sei „die Sprengung ein Angriff auf ein legitimes militärisches Ziel“ im Verteidigungskampf gegen Russland gewesen. 2024 vertrat auch der tschechische Präsident Petr Pavel eine solche Auffassung. Polen ließ 2024 einen von Deutschland gesuchten Ukrainer in seine Heimat ausreisen – und Ministerpräsident Donald Tusk reagierte auf Kritik daran mit den Worten, die Nord-Stream-Anhänger sollten schweigen. Auch in der „Frankfurter Allgemeinen“ vertrat der promovierte Völkerrechtler Reinhold Müller die These vom militärisch legitimen Ziel.

Dagegen wendet der in Bonn lehrende Völkerrechtsprofessor Stefan Talmon ein: „Grundsätzlich handelt es sich bei den Pipelines um zivile Infrastrukturobjekte, die völkerrechtlich geschützt sind.“ Zu einem legitimen militärischen Ziel werden solche Objekte nur, wenn sie „auf Grund ihrer Beschaffenheit, ihres Standorts, ihrer Zweckbestimmung oder ihrer Verwendung wirksam zu militärischen Handlungen beitragen und deren gänzliche oder teilweise Zerstörung, deren Inbesitznahme oder Neutralisierung unter den in dem betreffenden Zeitpunkt gegebenen Umständen einen eindeutigen militärischen Vorteil darstellt“. So steht es in Artikel 52 des Ersten Zusatzprotokolls (1977) zum Genfer Abkommen von 1949. Und diese Bedingungen sieht Talmon bei den Pipelines nicht als erfüllt an. Der bloße Umstand, dass das Nord-Stream-Gas Russland als Einnahmequelle gedient habe, reiche nicht für einen solchen Nachweis aus.

Weißer hat noch einen Hinweis: Ganz abgesehen vom konkreten Sachverhalt dürfte nicht einfach jedermann vermeintliche Verteidigungshandlungen gegen einen anderen Staat vornehmen. „Das müsste dann schon staatlich gelenkt sein, anderenfalls befinden wir uns im Bereich terroristischer Anschläge.“

Kann die Ukraine völkerrechtlich belangt werden?

Waren die Anschläge überhaupt staatlich gelenkt, und wenn ja, von welchem Staat? In der Mitteilung der Bundesanwaltschaft bleibt das offen. Wenn ein ukrainischer Staatsauftrag nachgewiesen werden könne, so Talmon, begründe das auch eine völkerrechtliche Verantwortlichkeit – einschließlich Schadenersatzpflicht. Zudem sei ein vorsätzlicher Angriff auf zivile Objekte ein Kriegsverbrechen. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag könne die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen.

Aber auch wenn ukrainische Stellen (und nicht etwa, wie gelegentlich spekuliert, US-amerikanische oder gar russische) hinter dem Anschlag gesteckt haben sollten: Vor welchem Gericht könnte dann gegen die Ukraine vorgegangen werden? Und wer könnte das Land verklagen?

Talmon zählt die Möglichkeiten auf: Die Ukraine erkennt die Gerichtsbarkeit des Internationalen Gerichtshofs (IGH, nicht zu verwechseln mit dem Haager Strafgerichtshof) nicht generell an. Wenn sich das Attentat den ukrainischen Streitkräften, etwa dem Militärgeheimdienst, zurechnen lasse, könne es nicht vor den IGH gebracht werden. Bei anderen Urhebern komme eine Klage unter dem internationalen Übereinkommen zur Bekämpfung terroristischer Bombenanschläge in Betracht. Geklagt werden könnte zudem nach Annex VII des UN-Seerechtsabkommens – wegen der Umweltschäden durch das Attentat; auch so eine Klage scheidet aber aus, wenn es um eine militärische Aktion geht.

„Fraglich ist, wer klagen kann“, meint Talmon zudem. Deutschland? Schweden oder Dänemark? Die Schweiz? Eine Klage, die auf die Umweltschäden abhebe, könnten wohl alle genannten Staaten erheben. Wenn es um die Zerstörung der Vermögenswerte gehen, „kämen zunächst die Schweiz als Sitzstaat der Nord Stream AG und Russland als Sitz der wirtschaftlichen Eigentümer in Betracht“, meint Talmon. Könnte auch Deutschland klagen? Talmon: „Hier wäre zu überlegen, ob es ein völkerrechtliches Recht auf ungestörte Energieversorgung gibt.“ Herleiten könnte man das möglicherweise aus dem Interventionsverbot: Deutschland könnte geltend machen, dass die Ukraine es „mit Zwangswirkung“ an der Energieversorgung gehindert hat.

Was gilt für den Angriff auf die Druschba-Pipeline?

Ein anderer Pipeline-Angriff sorgt für Streit zwischen Ungarn und der Ukraine: Ungarn droht mit einem Abschalten von Stromlieferungen, weil die Ukraine die „Druschba“-Ölleitung im August durch Drohnenangriffe unterbrochen hat. Durch diese Leitung beziehen Ungarn und die Slowakei russisches Öl. Sie versorgt über den Abzweig „BPS2“ aber auch die russische Raffinerie Kirischi und den Ölhafen in Ust-Luga bei St. Petersburg, über den ein Teil der sogenannten Schattenflotte zur Umgehung westlicher Sanktionen bedient wird. Auch die deutsche Raffinerie Schwedt bezieht Druschba-Öl, allerdings sind das Transitlieferungen aus Kasachstan. Schwedt kann alternativ über die Ölhäfen Rostock und Danzig versorgt werden. Dagegen legt das Abriegeln von „Druschba“ belarussische Raffinerien trocken und behindert damit den Spritnachschub für das in Herbst mit Russland geplante Manöver „Sapad“, das von der Ukraine als äußerst bedrohlich wahrgenommen wird.

Im Fall Druschba ist die Urheberschaft des ukrainischen Militärs unstrittig. Der Grünen-Europapolitiker Michael Bloss ließ sich von RND mit der Aussage zitieren, der Angriff auf diese Infrastruktur sei legitim. Talmon bezweifelt das. Denn: Mit der gleichen Begründung wie für die Pipeline ließe sich dann „auch jede Lebensmittelfabrik oder jedes Getreidefeld zerstören, da es ja auch zu Versorgung der kämpfenden Truppe beiträgt“. Das gelte auch umgekehrt: „Jeder russische Angriff auf Umspannwerke und Elektrizitätseinrichtungen wäre dann ebenfalls gerechtfertigt, wenn auch nur eine Kaserne oder ein Regierungsgebäude mit Strom versorgt würde.“ Und: „Die 90-jährige Oma friert auf russischer Seite in gleicher Weise wie die Oma auf ukrainischer Seite, wenn Sie Energieversorgungseinrichtungen bombardieren.“

An dieser Einschätzung ändert sich laut Talmon nichts dadurch, dass die Ukraine der angegriffene Staat ist. Das „ius in bello“, also die Regeln der Kriegsführung, gilt auch für den Verteidiger. Zweifellos hofft die Ukraine, durch die Einschränkung russischer Ölexporte „das Rückgrat der Kriegsmaschinerie“ zu treffen (Michael Bloss) und die russische Kriegswirtschaft durch viele Einzelangriffe zu schwächen. Ein historisches Vorbild für so ein Vorgehen sind die alliierten Angriffe gegen die von Hitlerdeutschland kontrollierte rumänische Ölindustrie im Zweiten Weltkrieg. Heizkraftwerke, wie Russland sie systematisch zerstört hat, stehen nicht im Fokus der ukrainischen Luftwaffe.

Aber auch für Bahnhöfe und Raffinerien und andere generell zivile Anlagen gilt: Nach dem Zusatzprotokoll von 1977, so Talmon, werden sie nur dann zum legitimen Ziel, wenn sie selbst wirksam zu militärischen Handlungen beitragen und ihre Zerstörung einen entsprechenden Vorteil bringt. Das könnte zum Beispiel für die Krim-Brücke von Kertsch gelten, über die russischer Nachschub rollte. Und in der Tat hat die Ukraine diese Brücke durch mehrere Attacken schwer beschädigt.

Ukrainische Angriffe auf Raffinerien und Infrastruktur

934 Milliarden Euro hat Russland seit dem Überfall auf die Ukraine durch den Verkauf fossiler Energieträger wie Gas, Öl und Kohle eingenommen, davon 213 Milliarden aus der EU. Das hat das in Helsinki ansässige Center for Research on Energy and Clean Air berechnet. Zum Vergleich: Die EU und ihre Mitglieder haben vom Beginn des Krieges bis Ende Juni Ukraine-Hilfen in Höhe von gut 141 Milliarden Euro bereitgestellt. Allerdings sind die russischen Energie-Exporterlöse aus der EU stark zurückgegangen – von über 700 Millionen Euro täglich im März 2022 auf jetzt noch rund 35 bis 40 Millionen pro Tag.Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters hat die Ukraine durch ihre Luftschläge im August zehn russische Raffinerien getroffen und damit 17 Prozent der russischen Raffineriekapazität vorerst ausgeschaltet. Treibstoffknappheit in einigen Teilen Russlands sei die Folge. Nach Angaben der oppositionellen „Moscow Times“ sind die Treibstoffpreise je nach Benzinsorte seit Jahresbeginn um 38 bis 49 Prozent gestiegen.

Das treibt die Inflation, die ohnehin nach den offiziellen Angaben der russischen Zentralbank im Juli bei 8,8 Prozent lag (im Juni lag sie laut Zentralbank bei 9,4 Prozent). Das russische Wirtschaftsblatt „Komersant“ schrieb, dass die Reparatur der angegriffenen Raffinerien mehrere Monate dauern könne, weil die Beschaffung von Ersatzteilen schwierig sei – offensichtlich eine Folge westlicher Sanktionen.

Parallel zu den Raffinerien greift die Ukraine derzeit auch Kesselwagenzüge und Bahnknotenpunkte an. Es sei offensichtlich, wie sehr solche Angriffe die operativen und strategischen Fähigkeiten der russischen Streitkräfte beeinträchtigen, meinte dazu der ukrainische Militärblogger Konstantin Maschowets. Sein russischer „Kollege“ Swatoslaw Golikow alias „Philologe“ zitierte das durchaus zustimmend. Golikows einziger Einwand: Anders als Maschowets meine, hätte es keiner besonderen Kreativität der ukrainischen Militärführung bedurft, um herauszufinden, wie verwundbar die russische Infrastruktur sei.