Schlechte Nachrichten aus der deutschen Batterie-Branche häufen sich. Porsche stoppt die Batterie-Fertigung. Es gibt auch Insolvenzen. Ralf Arenz sprach darüber mit Heiner Heimes, Professor und Mitglied der Leitung des Lehrstuhls „Production Engineering of E-Mobility Components“ (PEM) an der RWTH Aachen.

RWTH-ExperteWir brauchen ein klares Bekenntnis zur Förderung der Batterie-Branche

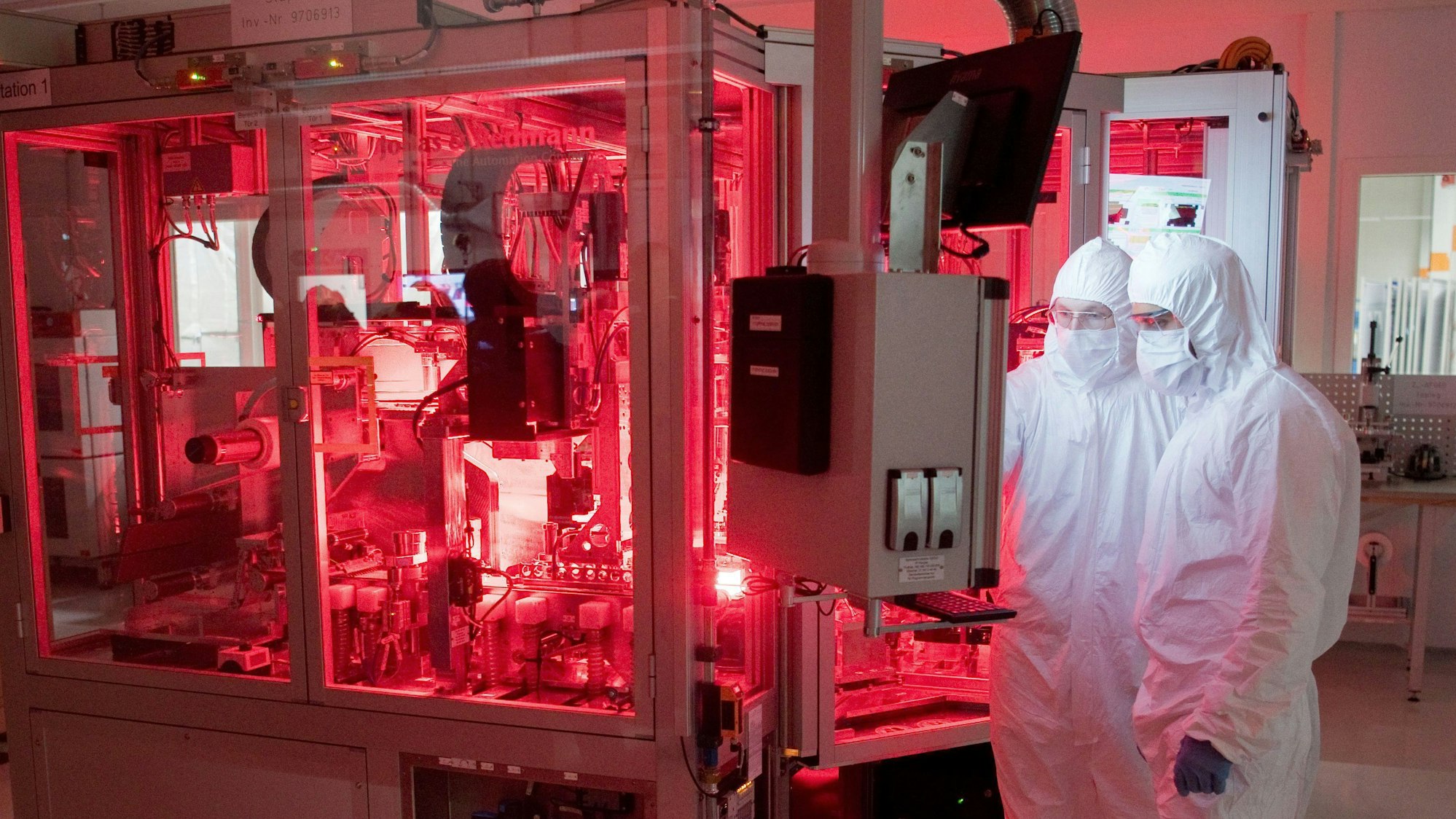

Produktion von Batterie-Zellen bei Volkswagen in Salzgitter.

Copyright: dpa

Wieso geraten Batteriehersteller in Deutschland gerade jetzt in eine Schieflage?

Dass hierzulande immer mehr Unternehmen trotz jahrzehntelangen Erfahrungsrückstands das Risiko eingegangen sind, in die Batteriezellen-Produktion zu investieren, ist erst mal positiv. Leider wurde die ganz normale Lernkurve wohl nicht ausreichend einkalkuliert: Bis das eigene Know-how etabliert ist, dauert es eine gewisse Zeit, und der Aufbau einer Batteriezellen-Produktion ist prinzipiell mit hohen Investitionen verbunden. Vor allem aber entstehen massive operative Kosten, die sich ab dem Moment des Produktionsstarts durch vorläufig hohe Ausschussraten ergeben. Diese Durststrecke haben einige Akteure wohl unterschätzt.

Gibt es neben individuellen Schwierigkeiten bei den Unternehmen in Deutschland ein Standortproblem?

Alles zum Thema Europäische Union

- Nord-Stream-Anschlag Straftat, Verstoß gegen das Völkerrecht – oder legitime Militäraktion?

- EU-Urteil Alkoholfreies Getränk darf nicht als Gin verkauft werden

- Poker im Kanzleramt Ist das angestrebte Aus für Verbrenner verfrüht?

- EU-Einigung Weniger Bürokratie und Kontrollen für Landwirte

- Oliver Zander „Bei den Sozialreformen ist die SPD ganz klar der Bremsklotz“

- Rundschau-Debatte Geht es bei Merz um Wirtschaft statt Klimaschutz?

- Gänsebarometer Lust auf Gänsebraten? Tipps für den Kauf

Es ist kein Geheimnis, dass Deutschland zu den Nationen mit dem höchsten Industriestrompreis in Europa zählt. Das kann man aus unternehmerischer Sicht schon als einen deutlichen Standortnachteil werten. 2024 lagen wir mit 23,3 Cent pro Kilowattstunde für die energieintensive Industrie rund 25 Prozent über dem EU-Durchschnitt – und europaweit an dritter Stelle. Teurer war es nur in Irland und auf Zypern.

Wie sieht es in anderen europäischen Staaten aus?

Ein Positivbeispiel ist derzeit Ungarn, wo es mit einer Gesamtkapazität von mehr als 200 Gigawattstunden angekündigter Projekte zuletzt den stärksten Zuwachs von Batteriezellherstellern gegeben hat. Die politischen Rahmenbedingungen sind dort offensichtlich attraktiver – obwohl der Industriestrompreis dort im vergangenen Jahr ähnlich hoch lag wie in Deutschland. Verhältnismäßig gut läuft es für die Batteriezellfertigung auch in Frankreich. Dort liegen die Stromkosten deutlich unter dem EU-Durchschnitt – aber das ist natürlich auch nur eine Dimension von mehreren.

Heiner Heimes lehrt an der RWTH Aachen.

Copyright: RWTH Aachen

Reicht die in Aussicht gestellte Förderung, um Batteriehersteller nach Deutschland zu locken, oder sollte sie aufgestockt werden?

Aktuell sind wir in der glücklichen Situation, dass die Batterieforschung wieder eine Rückendeckung aus der Politik erfährt – aber das staatliche Fördervolumen gleicht momentan eher noch einer Anschubfinanzierung und reicht leider nicht aus, um mit Asien auf Augenhöhe zu gelangen. Wir brauchen ein klares Bekenntnis zur Förderung der Batterie-Branche – und kein ständiges Infragestellen, ob dabei Steuergelder verschwendet werden. Die Regierung muss endlich klären, ob wir uns in Deutschland und Europa vom asiatischen Markt emanzipieren möchten. Wenn ja, dann bitte klotzen! Die Mehrkosten heimischer Batteriezellen sind der Gegenwert unserer Unabhängigkeit.

Sind Tesla und asiatische Hersteller bei der aktuellen Batteriegeneration so weit enteilt, dass der Vorsprung nicht mehr aufzuholen ist?

Der ist schon gravierend, aber wir sollten das sportlich sehen. Egal, wie groß ein Vorsprung ist: Es gibt kein Naturgesetz, das besagt, dass er uneinholbar ist – von der Lichtgeschwindigkeit mal abgesehen. Es scheitert in Deutschland und Europa ja nicht am ingenieurwissenschaftlichen Verstand. Jetzt müssen aber die Rahmenbedingungen geschaffen werden, um den Rückstand auch aufholen zu können.

Hat Deutschland ausreichend Zugang zu Rohstoffen wie etwa Lithium für eine Batterie-Fertigung hierzulande?

Die Rohstoffvorkommen im eigenen Land reichen bei Weitem nicht aus. Deshalb ist es immens wichtig, dass wir eine Recycling-Industrie etablieren. Zum einen müssen wir unserem ökologischen Nachhaltigkeitsanspruch gerecht werden, der sich auch in der neuen EU-Batterieverordnung niederschlägt, zum anderen müssen wir uns bei den Ressourcen unabhängig machen. Es hilft uns ja nicht sonderlich weiter, wenn wir es schaffen sollten, Batteriezellen mittelfristig selbst zu produzieren, dann aber die benötigten Materialien zu 100 Prozent importieren müssen. Eine gute Recycling-Industrie kann in Zukunft unser Problem auffangen, dass wir in Deutschland und Europa die kritischen Rohstoffe nicht aus dem eigenen Boden gewinnen können.

Sehen Sie neue Batterietypen mit guten Marktchancen?

Die Festkörperbatterie hat sicherlich gute Chancen. Das darf aber nicht suggerieren, dass wir uns von der Weiterentwicklung der Lithium-Ionen-Batterie am besten verabschieden und direkt auf „die nächste Generation“ setzen. Wir können nicht überholen, ohne aufzuholen. Die Synergien zwischen dem klassischen Lithium-Ionen-Akku und der Feststoffbatterie – sowohl im Produkt als auch im Produktionsprozess – sind zu groß.

Wie sind deutsche Produzenten dabei aufgestellt?

Es gibt in Deutschland zahlreiche Start-up-Unternehmen, die sich der nächsten Generation von Batterien widmen. Dennoch baut in diesem Bereich so vieles auf den etablierten Technologien auf, dass der Fokus auf „Next-Gen“ immer auch das Wissen um die herkömmliche Lithium-Batterie umfassen muss.

Wie ist Deutschland bei der Forschung auf dem Feld der Batterien aufgestellt?

In den vergangenen Jahren wurde sehr viel wertvolle Aufbauarbeit geleistet – auch dank der Politik. Ein guter Beleg dafür ist etwa die Entstehung der einzigartigen „Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle FFB“ in Münster. Die Gefahr ist aber, wie wir zwischenzeitlich gesehen haben, dass die Forschungsförderung schnell infrage gestellt werden kann. Die Batterieforschung ist auf kontinuierliche Unterstützung angewiesen, um praxisnahe Kooperationen mit der Industrie zu etablieren. Man muss sich auch klarmachen: Fördergelder sind ja nicht bloß eine punktuelle Investition in ein bestimmtes Forschungsprojekt, die mit dem Ende des Vorhabens verpufft ist, sondern jedes einzelne dieser Projekte qualifiziert junge Menschen in der Wissenschaft und steigert insgesamt unser akademisches Know-how. Wer an Forschungsgeldern spart, der spart automatisch an der Ausbildung künftiger Ingenieurskräfte und erzeugt dadurch kurz- bis mittelfristig einen Fachkräftemangel in der heimischen Batterie-Industrie.

Verzögert sich der Hochlauf der E-Mobilität?

Durch Produktionsstopps und Insolvenzen bei der Batteriezellen-Produktion in Deutschland und Europa verzögert sich der Hochlauf der E-Mobilität nicht. Aktuell kaufen ohnehin fast alle Hersteller bei den asiatischen Unternehmen ein. Was sich mit jeder Insolvenz allerdings hinauszögert, ist der Zeitpunkt, an dem wir unsere Unabhängigkeit erreicht haben können.