Der Düsseldorfer Kunstpalast zeigt in seiner neuen Ausstellung „Das fünfte Element“ rund 70 Werke aus der Sammlung Kemp.

Sammlung KempDüsseldorfer Kunstpalast zeigt „Das fünfte Element“

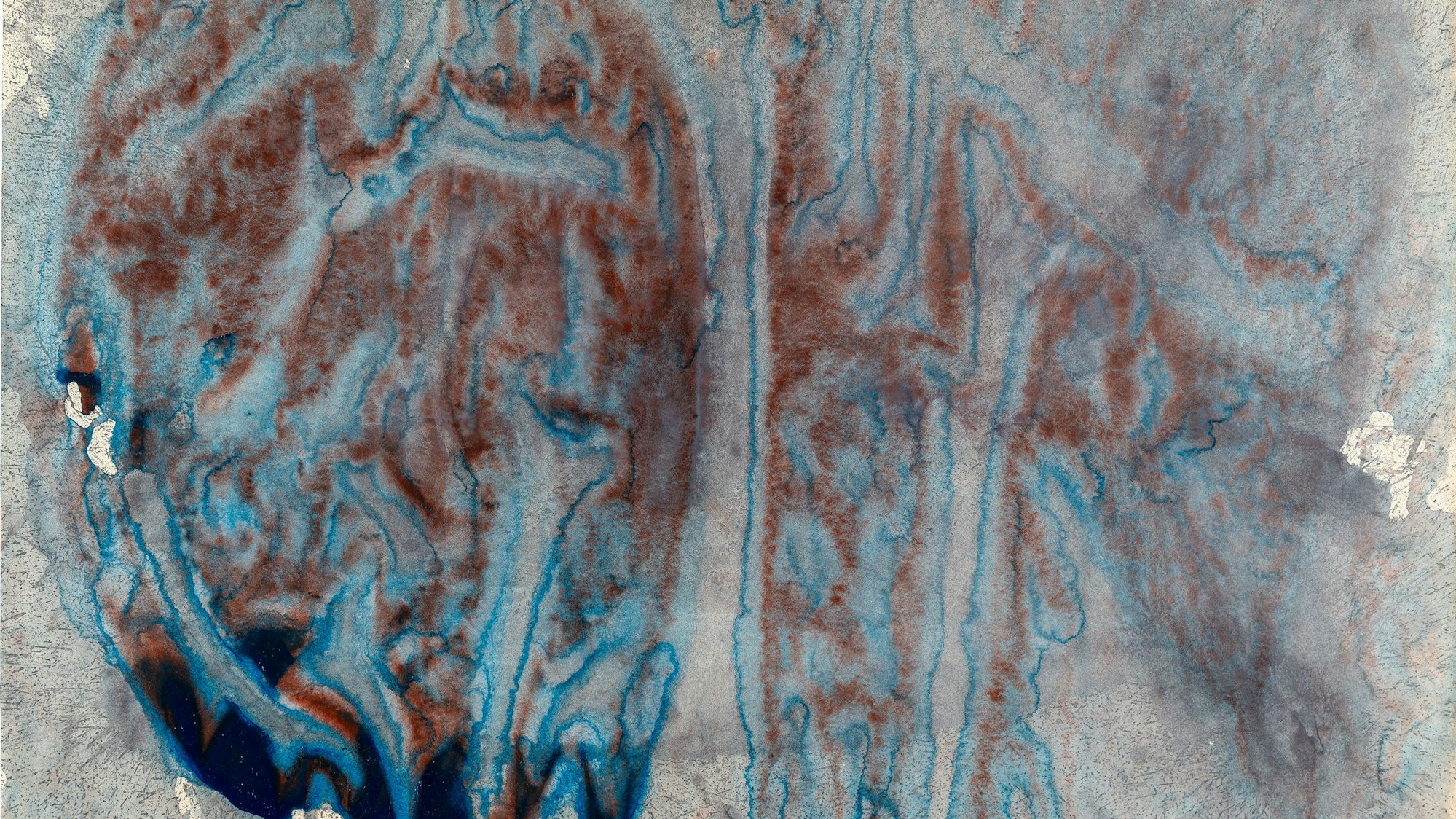

Für Wasser steht das abstrakte Bild von Siegfried Cremer in der Ausstellung "Das fünfte Element" im Kunstpalast

Copyright: Sammlung Kemp/Kunstpalast Für Wasser steht das abstrakte Bild von Siegfried Cremer in der Ausstellung „Das fünfte Element“ im Kunstpalast

Auf die Frage, welche Expertise der Sammler Willi Kemp (1927 – 2020) eingeholt habe, als er beispielsweise das Bild „Garten“ von Günther Uecker erwarb, hatte Felix Krämer, Direktor des Düsseldorfer Kunstpalasts, nur eine Antwort: „Die Expertise, das war Willi Kemp selbst.“

Mit Kunst bezahlt

Überaus vermögend sei der Steuerberater nicht gewesen, habe bescheiden gelebt, ließ sich für seine Beratung gerne mit Kunst bezahlen und häufte durch seine Sammlertätigkeit ab den 1960er Jahren ein ungemeines Wissen vom Deutschen Informel bis zur Zero-Kunst an. Seine Sammlung mit 3000 Werken abstrakter Kunst vermachte Kemp 2011 dem Kunstpalast.

Ein vielschichtiges Konvolut, aus dem regelmäßig Arbeiten im Museum am Ehrenhof gezeigt werden. Diesmal unter dem Titel „Das fünfte Element“. Auch da ist man wieder schnell bei Kemp, denn nach Feuer, Erde, Wasser und Luft war das aristotelische fünfte Element für ihn gleichbedeutend mit der Abstraktion als Quintessenz der Kunst.

Alles zum Thema Ausflug NRW

- Einzigartiges Verkehrsmittel Freifahrt und Bürgerfest - Wuppertal feiert die Schwebebahn

- Spektakuläre Fossilien 6,5-Meter-Wal und Monster-Dino: NRW zeigt Funde zur Ur-Zeit

- Kommentar zu ÖPNV-Plänen Ausstiege aus Freizeitverkehren machen die Region ärmer

- Freizeitverkehr zu teuer Bergischer Fahrradbus steht vor dem Aus

Kuratorin Therés Lubinetzki, die seit drei Jahren mit der Sammlung betraut ist, traf eine feine Auswahl von rund 70 Arbeiten, die ein offenes und experimentelles Kunstverständnis widerspiegeln. Während ihres Vortrags stand sie vor zwei großformatigen Bildern des Informel-Malers Gerhard Hoehme, dessen poetische Bildsprache auch mythologische Themen aus Homers Odyssee aufgreift.

Zwei Seeungeheuer

Abstrakt malte er 1957 die beiden Seeungeheuer „Charybdis“ und „Scylla. Umbrischer Rhomboid“. Das eine ein alles verschlingender Strudel, das andere ein Furcht einflößende Monster auf einem Felsen. Entweicht man dem einen, spült es einen in die Fänge des anderen. Zwei bedrohliche Extreme einer sich ständig wandelnden Umwelt.

Und diese Veränderung greift Siegfried Cremer in seinem „Fossilienbild“ direkt auf. Verpackungsmüll und Papiertaschentücher verdichtete er zu einer Collage, die geradezu irdisch wirkt. In Ueckers „Garten“ wiederum ist es Kies, der symbolisch für das Wasser steht und auf der Leinwand fein geharkt wirkt. Durchbrochen wird diese durch Steine — in diesem Fall keine Nägel — die für Berge stehen. Hans Haackes Segeltuch, das an vier Ecken mit Angelschnur befestigt ist, tanzt über einem Ventilator.

Und Christo ließ eine Luftröhre als 5600-Kubik-Paket im Kasseler Auepark aufsteigen. Die Bilder versteht Lubinetzki als Impulse, sich mit den Elementen zu befassen – egal ob in der wissenschaftlichen, mythologischen oder rein ästhetischen Herangehensweise. Zero-Künstler Otto Piene hat in seiner Feuergouache seinen „Roten Ikarus“ (1980) angelegt, der geradezu von magmatischer Kraft zu strotzen scheint.

Kreislauf in der Tropfkugel

Feuer stellte Jochen Hiltmann wiederum in einem Relief dar (1961). Das mag für Erosion und Verbrennung stehen. Bezüge zur Gegenwart, Klimawandel und Naturkatastrophen mahnen die Ausstellungsmacher nicht mit erhobenen Zeigefinger an. „Wir wollen die Elemente nicht mit der Moralkeule präsentieren“, sagt Lubinetzki. Jeder solle sich sein eigenes Bild machen.

Zum Beispiel anhand der „Tropfkugel“ von Hans Haacke (1964), in der die Ressource Wasser auf kleinsten Raum in einen munteren Kreislauf tritt — der Kölner Konzeptkünstler erregte oftmals Aufsehen durch die politisch Aspekte seiner Arbeit. Persönlich hat Lubinetzki die Farbfeldmalerei „Higgs“ von Georg Schmidt bewegt. Das Gemälde malte der Künstler in Anlehnung an das 2012 im Genfer Kernforschungszentrum Cern entdeckte „Higgs-Boson“.

Mithilfe des Teilchenbeschleunigers war dort eine Theorie, die der Physiker Peter Higgs und andere Forscher bereits 1964 entwickelt hatten, bestätigt worden. Das Higgs-Boson ist ein Elementarteilchen das nach sehr kurzer Zeit zerfällt – bei Schmidt changiert Farbe.

Bis 22. März, Di bis So 11–18 Uhr, Do 11 –21 Uhr, Ehrenhof 4-5.