Mehr als eine Million Besucher hat das Brühler Museum seit seiner Eröffnung 2005 angezogen. Zum Jubiläum blickt das Haus auf bewegte Jahre zurück: Von der Fälschungsaffäre bis zu Ausstellungen mit Weltstars wie David Lynch.

Veranstaltungen am WochenendeBrühler Max Ernst Museum feiert den 20. Geburtstag

Das Max Ernst Museum Brühl

Copyright: Dominik Schmitz

Die Euphorie in der Geburtsstadt von Max Ernst (1891 bis 1976) war greifbar, als der Entschluss gefasst war, dem berühmten Surrealisten ein Museum einzurichten.

Die Stadt Brühl, die Kreissparkasse Köln und der Landschaftsverband Rheinland gingen dafür eine Partnerschaft ein und bündelten ihre Bemühungen, um dem künstlerischen Werk von Max Ernst zu einer angemessenen Würdigung zu verhelfen, dem das 1980 als Ausstellungs-, Forschungs- und Dokumentationsstätte eröffnete Max Ernst-Kabinett nicht mehr gerecht werden konnte.

Tim Burton Ausstellungseröffnung: Roter Teppich mit Tim Burton

Copyright: Julia Reschucha

Am 3. September 2005, knapp 30 Jahre nach dem Tod des Künstlers, war es so weit: In Anwesenheit des damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler, Max Ernsts Schwiegertocher Dallas Ernst und seiner Enkelin Amy sowie zahlreicher weiterer prominenter Gäste wurde das Max Ernst-Museum eröffnet, das am Wochenende mit einem großen Fest das 20-jährige Bestehen feiert. Mehr als eine Million Menschen haben das Haus mittlerweile besucht.

Alles zum Thema Landschaftsverband Rheinland

- Grabungen Experten entdeckten in Zülpich 1100 Fundstücke aus 2000 Jahren

- Vier-Minuten-Schnelldiskussion Schüler aus Königswinter im Gespräch mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft

- Kölner Rheinlandtaler Förderkreis des Ehrenfelder Hochbunkers ausgezeichnet

- Archäologischer Fund Römischer Kanal verzögert Schulausbau in Frechen

- Römische Wasserleitung So läuft die Bergung auf dem Gelände der Mauritiusschule in Frechen

- Umbau einer Kirche Theater Der Keller zieht ins Dominikanerkloster an der Lindenstraße

- Absage LVR trägt Anbau für das Künstler:innenarchiv in Pulheim nicht mehr mit

Sanierung des Benediktusheims

Die Stadt Brühl hatte seinerzeit ihre umfangreiche fotografische Sammlung und eine Reihe von Frühwerken Max Ernsts beigesteuert, außerdem das klassizistische „Benediktusheim“ aus dem Jahr 1844, dessen Architektur sich an das benachbarte Schloss Augustusburg anlehnt. Zeitweise diente es als Ausflugslokal, in dem sich auch der junge Max Ernst vergnügt haben soll.

Der Bau wurde umfangreich saniert und durch einen Glaspavillon erweitert, der als Eingangskorridor dient. 1000 Quadratmeter stehen für die Dauerausstellung zur Verfügung, im Untergeschoss wurde ein Saal für Wechselausstellungen und Veranstaltungen eingerichtet. Jetzt präsentiert sich das Haus als Kunsttempel, in dem die verschiedenen Werkgruppen von Max Ernst, der seiner Heimatstadt schon früh den Rücken gekehrt hatte, glänzend zur Geltung kommen.

Sammlungen bereichern das Museum

Die Kreissparkasse Köln kaufte die Sammlung des Mediziners Peter Schneppenheim an, die den Großteil des grafischen Oeuvres umfasst. Wenig später konnte das Institut von Max Ernsts Witwe Dorothea Tanning 60 Skulpturen erwerben; eine weitere spektakuläre Bereicherung des Museumsbestandes waren die „D-Paintings“, die der Künstler seiner Frau alljährlich zum Geburtstag verehrt hatte.

Diese Liebesgaben gehören zu den besonderen Schätzen, denn das Kompendium bietet einen imposanten Querschnitt durch die unterschiedlichen Techniken des Künstlers. Der LVR beteiligte sich an dem Dreier-Bündnis durch ein umfangreiches materielles und ideelles Engagement und ist seit 2007 alleiniger Träger.

Herausforderungen und Skandale

Die erste Wechselausstellung gestaltete der Filmregisseur Peter Schamoni als multimediale Präsentation.

Ganz störungsfrei verlief der Start allerdings nicht: Feuchtigkeitsschäden verzögerten die Eröffnung, und die Gründungsdirektorin musste nach kurzer Zeit ihren Hut nehmen. Werner Spies, Max Ernst-Spezialist mit Kontakten zu Sammlern in aller Welt, garantierte dem Haus über Jahre hochkarätige Leihgaben und unterstützte bei spannenden Sonderausstellungen. Er sorgte aber auch 2011 für einen handfesten Skandal: Er hatte von Wolfgang Beltracchi gefälschte Max-Ernst-Bilder für echt befunden und war an den Verkäufen durch Provisionen beteiligt. 2012 verließ er das Haus.

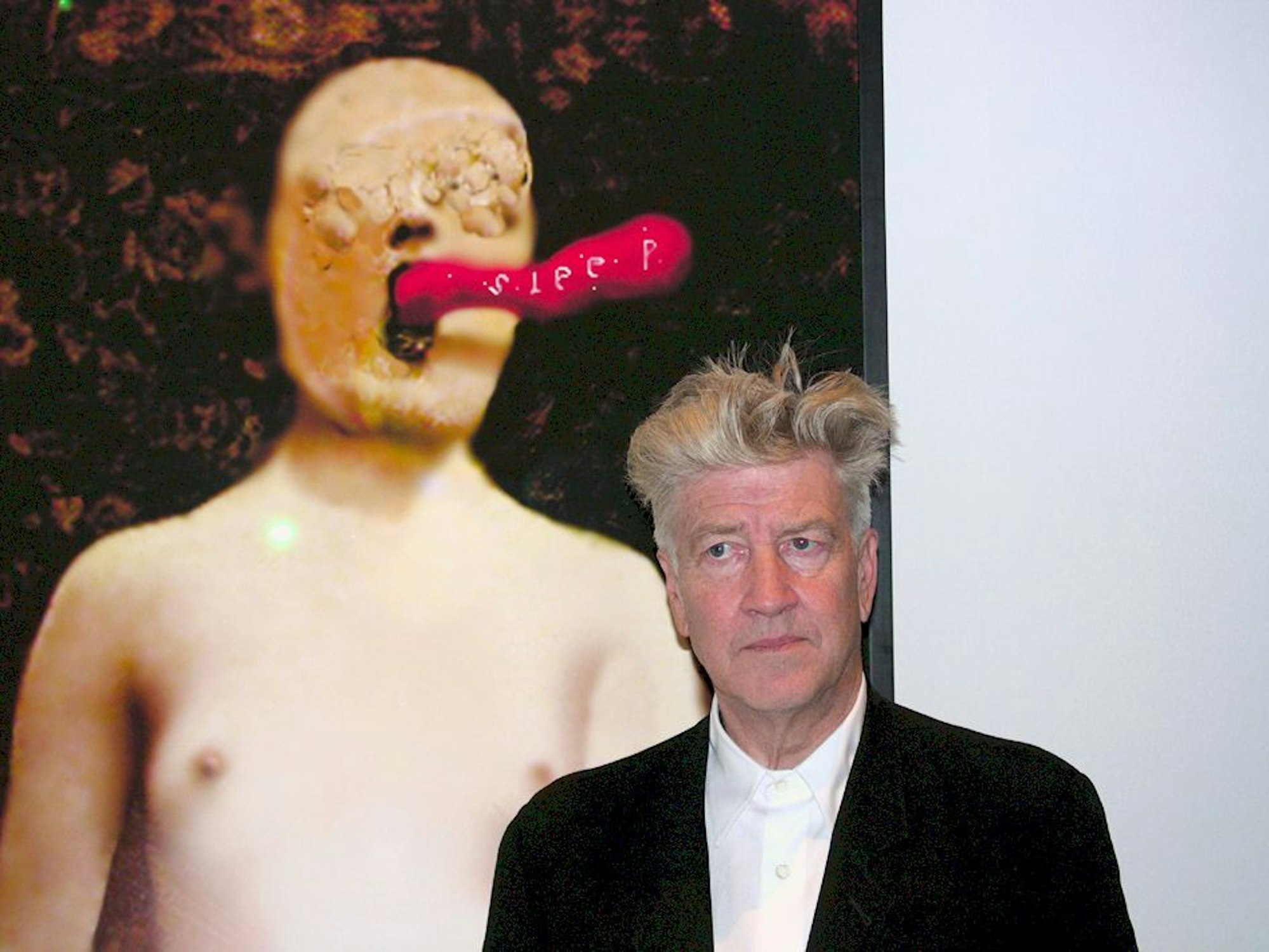

David Lynch in Brühl

Copyright: Manfred Junggeburt

Achim Sommers neue Impulse

Achim Sommer, der von der Kunsthalle Emden nach Brühl wechselte, führte das Haus in ruhigere Fahrwasser und profilierte sich mit aufsehenerregenden Wechselausstellungen. Der Leipziger Malerstar Neo Rauch gab sich 2007 die Ehre; der im Januar verstorbene Kultregisseur David Lynch brachte 2009 ebenso Hollywood-Glamour nach Brühl wie auch Tim Burton, dessen Ausstellung für einen bislang ungebrochenen Besucherrekord sorgte. Theatermann Robert Wilson entwarf 2018 aus Verehrung für den Hausherrn eigens eine Rauminstallation. Den weltweiten Ruf des Museums, in dem seit der Gründung rund 60 Ausstellungen gezeigt, festigten zudem Präsentationen der Werke von Christo und Jeanne Claude, Kurt Schwitters, George Grosz, Miró, Niki de Saint Phalle, Max Beckmann, Alberto Giacometti und weiteren Künstlerinnen und Künstlern.

Digitalisierung im Max-Ernst-Museum

Mit der Ausstellung „Surreal Futures“ beschritt Achim Sommers Nachfolgerin Madeleine Frey 2023 neue Wege. Digitale Kunst und Medienkunst standen im Fokus der viel beachteten Schau, mit der man ebenso erfolgreich ein jüngeres Publikum ansprach wie mit der aktuellen Präsentation „Hypercreatures -Mythologien der Zukunft“.

Neue Perspektiven auf den Surrealismus

Madeleine Frey etablierte die Reihe „New Perspectives“, in der zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler im Kontext der Sammlung zu einer neuen Sicht auf den Surrealismus anregen. Das tun aus Anlass des 20-jährigen Bestehens auch die Pariserin Marion Verboom und der Düsseldorfer Christoph Westermeier. Verboom zeigt an prominenter Stelle im einstigen Tanzsaal fünf monumentale Säulen, in denen sie Ornamente und Formen in Anspielung auf die von Max Ernst häufig angewendete Assemblage-Technik aufeinanderstapelt – von antiken Reliefmustern über barocke Verzierungen bis hin zu modernen Architekturdetails. Dabei treten die „Achronien“ in einen Dialog mit Max Ernsts Bronzeplastik „Capricorn“. Einem „Theater der Kreaturen“ begegnet man im Obergeschoss, wo auf einer Art Bühne ihre Skulpturen auf die des Hausherrn treffen. Christoph Westermeier stellt im Raum der D-Paintings in einer Fotocollage seine künstlerische Forschung zu Max Ernst vor.

Mit eigenen Fotos und gefundenem Material entwirft er „Mindmaps“, in denen er der Frage nachgeht, wie Max Ernst mit gefundenen Materialien umgegangen ist und welcher Quellen er sich dabei bedient hat.