Schon einmal war das Louvre Schauplatz eines spektakulären Diebstahls. 1911 wurde dort die Mona Lisa gestohlen. Eine der Spuren führte ins Rheinland – zu einem Hehler aus Köln.

Kölner SpurensucheDer Diebstahl der Mona Lisa – und die heiße Spur nach Köln

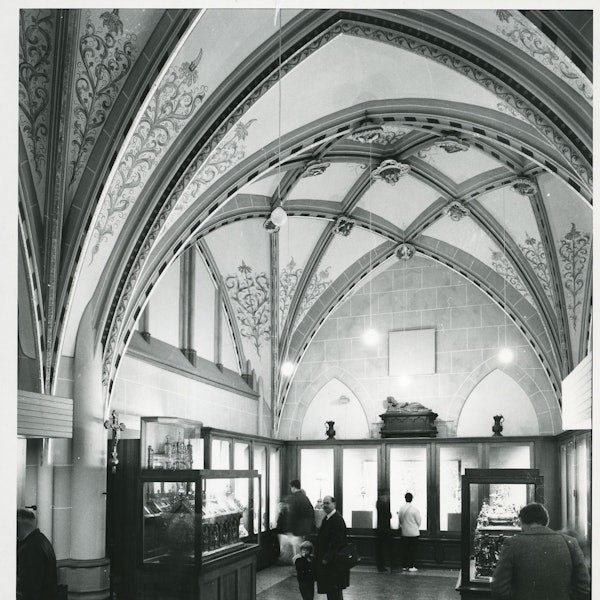

Ein spektakulärer Diebstahl machte die Mona Lisa im Jahr 1911 weltbekannt.

Copyright: AFP

Die Sensationsmeldung aus dem Louvre sorgte überall auf der Welt für ungläubiges Kopfschütteln. Ein Diebstahl, so dreist und reibungslos in der Abwicklung, dass der Plan nur einem kriminellen Superhirn entsprungen sein konnte. Aber wer hatte 1911 den Plan, die Mona Lisa zu stehlen, ausgeheckt und Leonardo da Vincis Gemälde damit endgültig den Weg zum berühmtesten Bild der Welt geebnet? Die heißeste Spur führt nach Köln.

Den Verantwortlichen im Louvre brach trotz heißester Temperaturen am Dienstag, 22. August 1911, der kalte Schweiß aus, als sie fassungslos auf einen leeren Fleck an der Wand blickten. „La Joconde“, wie die Mona Lisa in Frankreich heißt, war weg. Hastig angestellte Nachforschungen ergaben, dass das Gemälde am Tag zuvor, als das Museum geschlossen gewesen war, zwischen 7 und 9 Uhr morgens verschwunden sein musste.

Mona Lisa wurde bestens bewacht und bewundert

„Das merkwürdigste an der Geschichte ist,“ so berichteten auch Kölner Zeitungen, „dass das geraubte Werk Leonardo da Vincis seit ungefähr einem Jahr Gegenstand einer besonderen Überwachung war. Die schöne Mona Lisa hatte krankhafte Bewunderer, die sich jeden Tag vor ihr in eine Verzückung hinein schauten.“ Deshalb habe es einen besonderen Sicherheitsdienst gegeben, Tag und Nacht sei das Gemälde bewacht worden und bei Einbruch der Dunkelheit durch einen Scheinwerfer beleuchtet. Nun fand sich im Museum lediglich der Rahmen.

Alles zum Thema Polizei Köln

- Jugendamt Köln Rund 600 unbegleitete minderjährige Ausländer leben in Köln

- Hilfsangebot in Köln-Kalk Fertiger Drogenkonsumraum darf nicht genutzt werden

- Köln Immer mehr Menschen beantragen einen kleinen Waffenschein

- Chaos am Kölner Hauptbahnhof Gleise am 11.11. gesperrt – Verwirrung um Bahnmitarbeiter im Gleis

- Großeinsatz zum Karnevalsauftakt Polizei zieht vorläufige Bilanz zum 11.11. in Köln

- „Friedlich und fröhlich“ Kölner Behörden ziehen positive Zwischenbilanz am 11.11.

- Slogan auf der Straße Stadt wirbt mit Liebes-Aktion für mehr Verkehrssicherheit

Aber auch der Fingerabdruck auf dem zurückgelassenen Glas nützte nichts. Alle Nachforschungen verliefen im Leeren. Was für eine Geschichte! Alle Welt sprach von der Mona Lisa. Im Museum bildeten sich Schlangen vor dem leeren Platz, wo sie hing. Als pilgere die Welt zum leeren Grab Jesu, frotzelte die Presse. Die Polizei stellte die Ermittlungen 1912 ein. Anfang 1913 wurde die Mona Lisa auch offiziell aus dem Katalog des Louvre gestrichen. Die genialen Diebe hatten gewonnen.

Im Dezember 1913 dann die spektakuläre Kehrtwende. Aus Florenz wurde gemeldet, man habe das Bild gefunden und den Täter gefasst. Atemlos erwartete die Welt, mehr über den gerissenen Meisterdieb zu erfahren. Was folgte, war eine Enttäuschung. Als Täter beim Diebstahl des Jahrhunderts stellte sich der unscheinbare 33-jährige Glaser Vincenzo Peruggia heraus, der zwischenzeitlich zwei Jahre bei der Schutzverglasung der Gemälde im Louvre sein Geld verdient hatte. Wie ihm der Coup gelungen war?

Dieb spazierte durch den Personaleingang

Nun ja. Montagmorgens, dem Ruhetag des Museums, sei er um 7 Uhr in seiner Arbeitskleidung durch den Personaleingang an der Seine in den Louvre hineinspaziert, gab Peruggia zu Protokoll. Er schlenderte durch die ihm bestens bekannten Räumlichkeiten an den paar Wächtern vorbei zur unbewachten Mona Lisa. Er nahm das nicht sonderlich gut an vier Haken befestigte Bild von der Wand, löste es im Treppenhaus aus dem Rahmen und wickelte es in seinen Kittel. Ob es denn keine Probleme gegeben habe? Doch, der Personalausgang sei auf dem Rückweg verschlossen gewesen. Also habe er mit seinem Taschenmesser den Türknauf abgeschraubt und dann den Hausmeister angesprochen. Ob er ihm aufschließen könne, irgendein Scherzkeks habe die Klinke geklaut. Und schon sei er an der frischen Luft gewesen.

Zwei Jahre behielt er das Gemälde in seiner Pariser Wohnung. Dann kontaktierte er einen italienischen Kunsthändler, um ihm die gestohlene Mona Lisa zu verkaufen. Der holte die Polizei. Beim anschließenden Prozess gerierte sich Peruggia als italienischer Patriot. Nicht das Geld habe ihn zum Diebstahl getrieben. „Ich wollte das Meisterwerk unseres Vaterlandes wieder zurückbringen“, verkündete er dem Gericht. Die Franzosen hätten unter Napoleon derart viele Kunstschätze aus Italien geraubt, da wollte er wenigstens ein Teil wieder zurückholen.

Die italienische Öffentlichkeit zeigte sich begeistert. Und auch das Gericht beließ es bei einer milden Strafe. Er war ja kein spezialisierter Kunstdieb, sondern nur ein übereifriger Patriot. Sieben Monate Haft. Und die hatte er mit der Untersuchungshaft schon verbüßt.

Geschichte um den Dieb enttäuschte die Öffentlichkeit

Die Weltöffentlichkeit war weniger zufrieden. Das war die ganze Geschichte? Ein Handwerker geht ins weltberühmte Museum, schnappt sich ein nur lückenlos bewachtes weltberühmtes Bild und geht unbehelligt zur Tür wieder raus? Das war doch wohl hoffentlich nicht die Auflösung! Und gab es nicht wirklich noch offene Fragen? Warum zum Beispiel hatte Peruggia erst zwei Jahre lang mit der Mona Lisa unter dem Bett geschlafen, bevor er sie voll patriotischem Stolz dem italienischen Kunstmarkt anbot?

Tatsächlich ließ Peruggia 1915 in einem Interview mit dem Pariser Journal durchblicken, dass die Idee für den Diebstahl vielleicht doch nicht von ihm war. Während seines Prozesses habe er verschwiegen, dass ein deutscher Sendling ihn aufgefordert habe, das weltberühmte Gemälde zu entwenden und seinem italienischen Vaterland zurückzugehen.

Der Deutsche habe ihn nicht nur für die Arbeitsstunden bezahlt, sondern ihm auch seine Unterstützung bei der Wegschaffung des Bildes und der Übergabe an die italienische Regierung zugesagt. Aber nach dem Diebstahl habe er sich nicht mehr gemeldet. Was steckte dahinter? Der perfide Plan des deutschen Agenten sei gewesen, Zwietracht zwischen Frankreich und Italien zu stiften, spekulierte die internationale Presse.

Spur zu einem Kölner Kriminellen

Zu einem deutschen Agenten fand sich keine Spur. Wohl aber zu einem 43 Jahre alten Kölner Kriminellen: Otto Rosenberg. Am 19. September 1868 war dieser am Holzmarkt 25a zur Welt gekommen. Die väterliche Großhandlung für Damenkleiderstoffe „Rosenberg & Schönholz“ florierte. Vater Max, der 1911 am Marienplatz 8 residierte, war respektiertes Mitglied der gehobenen Kölner Gesellschaft. Der Sohn aber scheint aus der Art geschlagen zu sein. Otto Rosenberg war dafür bekannt, überall in Europa bei Kunstauktionen aufzutauchen, um die Gier neureicher Amerikaner nach prestigeträchtiger Kunst vom Kontinent zu bedienen.

Auf Rosenberg hatten die deutschen Behörden nach dem Diebstahl hingewiesen, als die französische Polizei rein routinemäßig um Amtshilfe gebeten hatte. „Rosenberg ist der hiesigen Kriminalpolizei bekannt“, schrieben sie. „Er verkehrt in Spielerkreisen, gilt als Falschspieler, Betrüger in Gemälden und Teppichen, als Hochstapler, auch als Kuppler und Mädchenhändler.“

Außerdem wurden Rosenberg engere Kontakte zu einer Bande von Kunstfälschern, Räubern und Hehlern zugesprochen: der „Bande de Pinon“, mit der man ihn oft gesehen haben will. War Rosenberg der Einflüsterer, von dem Peruggia erzählte? Möglich. Nachzuweisen war Rosenberg aber offensichtlich nichts. Jedenfalls verliert sich seine Spur in der Geschichte. Als sein Vater am 12. November 1918, kurz nach Kriegsende, in der Gladbacher Straße 14 stirbt, findet sich der Name des Sohnes noch in der Todesannonce. Otto dürfte davon profitiert haben, als Teile des väterlichen Nachlasses kurz später versteigert wurde, etwa die Villen in der Lindenburger Allee 37 und 39 sowie das Wohnhaus in der Berrenrather Straße 347.

Aber warum sollte Otto Rosenberg den Raub des Gemäldes in Auftrag gegeben und dann jahrelang bei Peruggia gelassen haben, bis dieser schließlich versuchte, es selbst zu verkaufen? Die Antwort mag ein Interview geben, das ein weiteres Mitglied der Pinon-Bande kurz vor seinem Tod einem Sensationsjournalisten gegeben haben soll, der Argentinier Eduardo de Valfierno.

Die Pinon-Bande habe gar kein Interesse an dem echten Bild gehabt. Wichtig war nur, dass es weg war. Schon vor dem Diebstahl nämlich habe man bei einem Fälscher sechs Replikate des Kunstwerks in Auftrag gegeben. Als nun die Sensationsmeldung vom Verschwinden der Mona Lisa die Welt im Sturm eroberte, habe man diese Fälschungen als Original anbieten und teuer verkaufen können. Und sechs gute Fälschungen ergeben wesentlich mehr Geld als ein kümmerliches Original, dessen Transport mit äußersten Risiken verbunden gewesen wäre.

Wie es wirklich war? Man wird es wohl nie erfahren. Aber wenn es Hintermänner beim berühmten Raub der Mona Lisa gegeben hat, führt die heißeste Spur nach Köln.