Der Kunstraub im Louvre lässt Kölner an einen nicht minder dreisten Coup vor 50 Jahren denken: In der Nacht von Allerheiligen auf Allerseelen 1975 wurden Kirchenschätze im Wert von zehn Millionen D-Mark aus dem Dom gestohlen.

Kölner GeschichteVor 50 Jahren stahlen Diebe Domschätze im Millionenwert

Die frühere Domschatzkammer im nördlichen Querhaus des Kölner Doms.

Copyright: Hohe Domkirche Köln, Dombauhütte

Der spektakuläre Kunstraub im Pariser Louvre am 20. Oktober weckt bei älteren Kölnerinnen und Kölnern Erinnerungen an den nicht minder aufsehenerregenden Einbruch in die Kölner Domschatzkammer vor 50 Jahren. In der Nacht von Allerheiligen auf Allerseelen, am 2. November 1975, um kurz nach Mitternacht wurde der Dom Opfer eines unglaublichen Coups, der ebenso dreist und genial war wie der Raub der französischen Kronjuwelen aus dem Louvre.

In Paris gelangten die Täter mit Hilfe eines Lastenaufzugs aus deutscher Produktion zur ersten Etage der Galerie d'Apollon, wo sie problemlos ein Fenster mit Holzrahmen aufbrechen konnten. Binnen vier Minuten stahlen sie Juwelen und Gold im Wert von rund 88 Millionen Euro, anschließend brausten sie auf PS-starken Motorrollern davon. In Köln kamen die Diebe zu Fuß und nutzten Bergsteigerausrüstung. Auch sie machten sich eine Schwachstelle im Gebäude zu Nutze.

Der Wert der Kölner Beute beträgt damals rund zehn Millionen D-Mark. Es ist einer der größten Kirchendiebstähle aller Zeiten – ein Jahrhundertraub, der weltweit Schlagzeilen macht. „Millionenschätze aus Kölner Dom geraubt“ und „Rififi im Dom“, titelt die „Kölnische Rundschau“.

Alles zum Thema Norbert Feldhoff

- Opfer klagt gegen Erzbistum „Ich wurde ausgezogen, gefesselt, kalt abgeduscht“

- „Eine Sensation“ Kölner Dom kauft „Bares für Rares“-Exponat aus Domkran-Eichenholz

- Hohenzollernbrücke in Köln Wichtiger Weg für Fußgänger für sieben Monate dicht

- Romanische Kirchen Köln Eine starke Frau blickt zurück auf die Vereinsgründung

- „111-Orte“-Reihe Fünf Geheimnisse, die Sie über den Kölner Dom noch nicht kannten

- Kamener Kreuz am Dom Wie die Sanierung der Domtreppe voranschreitet

- Entsetzen über Segnungsverbot Homosexueller „Gottes Segen gilt allen Menschen“

Einbrecher gelangen über Baugerüst und Schacht zur Schatzkammer

„Man hat es den Dieben leicht gemacht“, erinnert sich Autor Georg Bönisch (77), der damals als junger Reporter für die Rundschau ausgiebig über den Kriminalfall berichtete. Denn direkt vor der Domschatzkammer stand seit Jahren ein Baugerüst hinter einer Bretterwand, über das die Einbrecher unbemerkt zum Tatort gelangen konnten. Im Dom ist es dunkel in dieser Nacht, „weil es draußen unaufhörlich regnete“, so Bönisch. Zwei Domschweizer schieben seit 20 Uhr in der Kathedrale Wache, einer ist 71 Jahre alt, der andere 72. Alle 45 Minuten machen sie einen Kontrollgang, gerade sind sie dabei, Kerzenständer zu reinigen, als plötzlich ein Lichtstrahl aus dem Schlüsselloch der Tür zur Schatzkammer fällt. Dann ein Geräusch.

Die Domschweizer hämmern gegen die verschlossene Tür, sie haben keinen Schlüssel, müssen erst den Küster holen. Als der aufschließt, ist das Entsetzen groß: Vier Vitrinen in der Schatzkammer sind aufgebrochen und leer, auf dem Boden liegen Trümmer einer kostbaren gotischen Monstranz.

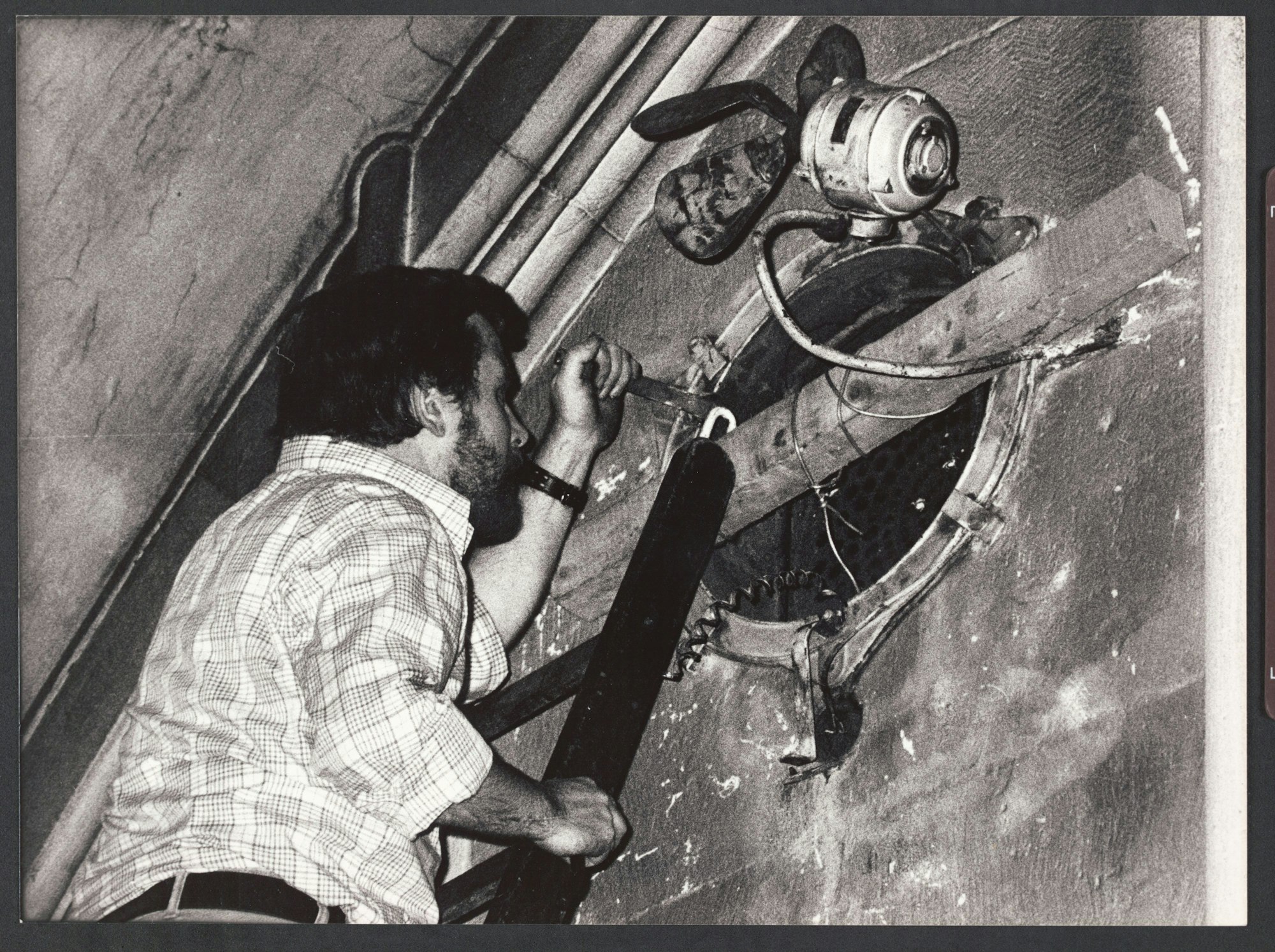

Wie sich später herausstellt, zeichnen drei Männer aus Jugoslawien für die spektakuläre Tat verantwortlich: der Kunstmaler Ljubomir Ernst, zur Tatzeit 43 Jahre alt und bereits wegen Diebstahls, Einbruchs und Hehlerei vorbestraft, der Autoschlosser und Taschendieb Borislaw Tunjic (22) sowie Viliam Dalavale (25), früher mal Kadett auf der Seefahrtschule und ebenfalls vorbestraft wegen Diebstahls. Der schmale Tunjic zwängt sich durch einen waagerechten, nur 40 Zentimeter breiten Lüftungsschacht, der bis zur Decke der Schatzkammer führt. Er biegt einen Ventilator zur Seite, umgeht die Alarmanlage, öffnet das Gitter und seilt sich in den rund sechs Meter hohen Raum ab, während ihn Dalavale sichert. Derweil steht Ernst draußen auf der Domplatte Schmiere.

Nach dem Einbruch in die Kölner Domschatzkammer 1975 untersucht ein Ermittler den Schacht, durch den sich einer der Einbrecher abseilte.

Copyright: KR-Archiv

Tunjic stiehlt gezielt besonders wertvolle Stücke aus der Sammlung liturgischer Objekte, die die Männer tags zuvor bei einem Besuch in der Domschatzkammer ausgewählt haben darunter drei goldene Monstranzen, zwölf Bischofsringe und die berühmte sogenannte Kusstafel aus purem Gold. Ein wertvoller Bergkristall aus dem 14. Jahrhundert wird unwiederbringlich zerstört. Mit einer Gartenschere werden Juwelen von Monstranzen und anderen Objekten abgeknipst.

Als die Polizei mit 27 Beamten vor Ort eintrifft, sind die Diebe längst verschwunden. Am Tatort lassen sie eine Strickleiter, eine Stirnlampe, Kopfhörer, eine Metallsäge, Schraubenschlüssel und Zangen zurück, aber keine Fingerabdrücke oder sonstige verwertbare Spuren. „Der Einbruch wird höchstens eine halbe Stunde gedauert haben“, meint Bönisch. „Ich vermute, dass die Männer einen Tipp bekommen haben und genau wussten, was Sache ist.“

Der damalige Kölner Erzbischof Joseph Kardinal Höffner zeigt sich tief erschüttert über den Raub. Die Furcht ist groß, dass die kostbaren goldenen Beutestücke eingeschmolzen werden sollen. Es ist eine berechtigte Sorge.

Kunstdiebe geraten ins Visier der Polizei, können aber entkommen

Der frühere Kölner Dompropst Norbert Feldhoff (85) hat den spektakulären Einbruch als junger Generalvikar erlebt. „Ich war gerade erst Mitglied des Domkapitels geworden. Es war für uns alle ein Schock, als an Allerseelen dieser grausame Raub stattgefunden hat. Damit hat niemand gerechnet“, erzählt er der Rundschau. Die Domschatzkammer sei damals nicht ausreichend gesichert gewesen. „Man hat überhaupt nicht darüber nachgedacht“, so Feldhoff. Die Einbrecher seien gut in ihrem Job gewesen, räumt er ein. „Das war eine Meisterleistung. Das muss man anerkennen. Der Einbruch war filmreif.“ Zum Glück habe man die Täter später verhaften können.

Blick auf kostbare Stücke des Kölner Domschatzes in der im Jahr 2000 eröffneten neuen Schatzkammer.

Copyright: Hohe Domkirche Köln, Dombauhütte

Das gelingt allerdings erst, nachdem die Ermittlungsbehörden den deutschen Geheimagenten Werner Mauss auf den Fall angesetzt haben. Zwar hat die Kölner Polizei Ljubomir Ernst wegen eines früheren Kunstdiebstahls sehr schnell im Visier, doch er kann entkommen. „Bereits um die Mittagszeit an Allerseelen, rund zwölf Stunden nach dem Einbruch, kreuzen drei Kripobeamte in seiner Wohnung nahe dem Neumarkt auf“, erzählt Autor Georg Bönisch. Dort seien sie nicht nur Ernsts Verlobter Hanna begegnet, sondern auch zwei jungen Männern. „Es sind Ernsts Komplizen Borislaw Tunjic und Viliam Dalavale. Doch davon ahnen die Beamten nichts“, so Bönisch. Es seien Bekannte aus Belgrad, habe Ernst zu den Polizisten gesagt. Sie fragen nicht nach.

Von Ernst wollen sie wissen, ob er eine Bergsteigerausrüstung besitze oder jemanden kenne, der eine habe. Er verneint, die Beamten gehen wieder, und wenige Stunden später setzt sich Ernst nach Belgrad ab. Im Gepäck hat er einen Koffer aus seiner Wohnung, dem die Polizisten keine Beachtung geschenkt haben. Darin befindet sich der Domschatz.

Ernst bleibt zunächst verschwunden, doch am 11. Februar 1976 taucht er wieder in Köln auf, weil seine Verlobte, die Opfer eines Raubüberfalls geworden ist, bei dem sie verletzt wurde, ihn darum gebeten hat. „Am selben Tag stehen wieder drei Kripobeamte vor der Tür. Diesmal haben sie einen Durchsuchungsbeschluss dabei“, berichtet Bönisch. „In der Wohnung finden sie einen geladenen Revolver, Smith & Wesson, Kaliber 38, fünf Patronen und einen gefälschten 100-Dollar-Schein. In Ernsts Fluggepäck stecken außerdem drei Schreiben, in denen der Domschatzraub thematisiert wird.“

Ernst versucht, sich herauszureden, ohne Erfolg. Die Beamten nehmen ihn mit. „Wegen Verdachts der Hehlerei von Teilen des Domschatzes“ kommt er in Untersuchungshaft. Doch schon nach fünf Wochen ist er wieder frei. Er hat „Haftverschonung mit Auflagen“ bekommen, darf die Bundesrepublik nicht verlassen und soll sich jeden Montag bei der Polizei melden. Kaum haben sich die Gefängnistüren für Ernst geöffnet, setzt er sich zum zweiten Mal ab. Ein Observierungsteam der Polizei kann er dabei abschütteln.

Die Geschichte entwickelt sich in bester Hollywood-Manier – doch auf einen Spielfilm zu diesem unglaublichen Fall müssen die Kölner bis heute warten. Immerhin hat der WDR im vergangenen Jahr einen sehenswerten Dokumentarfilm veröffentlicht. In dem 45-minütigen Streifen „Der Raub des Kölner Domschatzes“ von Lothar Schröder kommen zahlreiche Zeitzeugen zu Wort. Er ist in der ARD-Mediathek zu sehen.

Undercover-Agent Werner Mauss kauft Teile des Domschatzes zurück

Die Versicherung, das Domkapitel und das Erzbistum Köln setzen für die Wiederbeschaffung des Domschatzes 50.000 D-Mark Belohnung aus für die damalige Zeit eine Rekordsumme. Im Frühjahr spürt Interpol Dalavale und Tunjic in Triest auf. Nun kommt der Undercover-Agent Werner Mauss ins Spiel. Er kontaktiert Informanten aus ihrem Umfeld, bleibt zunächst im Hintergrund und gewinnt bald das Vertrauen der beiden Ganoven, erläutert Georg Bönisch: „Mauss lässt sie denken, er sei ein großer Krimineller, gibt ihnen zum Schein kleine Aufträge wie den Transport eines Gemäldes von Triest nach Zürich. Nach drei Wochen treffen sich Dalavale und Tunjic erstmals persönlich mit Mauss auf dem Flughafen von Genua. Sie erzählen ihm, sie seien sehr gute Einbrecher und bekennen außerdem stolz: Wir haben das auch mit dem Dom gemacht.“

Über Dalavale und Tunjic kann Mauss Kontakt zu Ernst aufnehmen, der nach einer Weile bereit ist, Geschäfte mit ihm zu machen. „Für 60.000 Schweizer Franken kauft Mauss von Ernst Teile der goldenen Monstranz, Edelsteine, zu Klumpen eingeschmolzenes Gold, alles verpackt in einen mit Klebeband umwickelten Fahrradschlauch“, so Bönisch.

Was mit diesen Stücken passiert, darüber würden mindestens zwei Lesarten kursieren, erläutert der Autor. Die interessantere davon laute: Dalavale und Tunjic werden von Mauss beauftragt, die Beutestücke in einem Mercedes 200 von der Schweiz nach Schweden zu schaffen. Es ist eine Falle: Nahe Zürich werden die beiden von der Schweizer Polizei verhaftet. Zwei Wochen später, am 2. Juli 1976, klicken in Mailand auch für Ljubomir Ernst die Handschellen. In seiner Garage in Belgrad werden knapp 30.000 Schweizer Franken, zahlreiche Edelsteine, Teile eines Strahlenkreuzes und mehrere Klumpen Gold und Silber entdeckt – der zerstörte Rest des Domschatzes.

Vieles davon bleibt verschwunden – wahrscheinlich für immer. „Die Täter hatten keinen Sinn für den eigentlichen Wert der Kunstschätze. Denen ging es primär um den Materialwert“, betont Norbert Feldhoff. Weil Ernst Kontakte zu einem Belgrader Zahnarzt hatte, laute eine gängige Hypothese, das Gold aus dem Kölner Domschatz sei als Zahngold für kommunistische Parteifunktionäre genutzt worden. „Aber das weiß keiner so genau.“

Prunkmonstranz heute wieder in der Domschatzkammer zu sehen

Ein Stück aus der Beute, das in Folge des Raubs nahezu vollständig zerstört worden war, kann heute wieder in der Domschatzkammer bewundert werden. Die 1657/58 von Goldschmied Christian Schweling geschaffene Prunkmonstranz wurde von Domgoldschmied Peter Bolg in langjähriger Arbeit rekonstruiert. Laut Dombauhütte gelang es ihm, die Monstranz zwischen 1978 und 1987 anhand von Farbfotografien und Fotogrammetrien und unter Verwendung der erhaltenen Fragmente von Neuem erstehen zu lassen.

Die bei dem Raub größtenteils zerstörte Prunkmonstranz wurde rekonstruiert und ist heute wieder in der Kölner Domschatzkammer zu sehen.

Copyright: Hohe Domkirche Köln, Dombauhütte; Foto: W. Kralisch

Sind die kostbaren Stücke in der neuen Domschatzkammer denn jetzt wirklich sicher vor Dieben? „Man hat das Menschenmögliche getan, um sie bestmöglich zu schützen. Aber eine absolute Sicherheit kann niemand garantieren“, so Feldhoff.

Die Leiterin der Domschatzkammer, Leonie Becks, teilt dazu auf Anfrage mit: „Die heutige Schatzkammer wurde im Jahr 2000 an einem neuen Standort eröffnet und verfügt über ein Sicherheitssystem, das den modernsten technischen Standards entspricht. Sämtliche Anlagen werden in regelmäßigen Intervallen sorgfältig überprüft und fachgerecht instand gehalten. Wir legen größten Wert auf Sicherheit und Prävention, um den zuverlässigen Schutz der Einrichtungen dauerhaft zu gewährleisten und derartige Vorkommnisse wie vor 50 Jahren bestmöglich auszuschließen.“

Dass sich Kunstdieben immer wieder Gelegenheiten bieten, haben jedoch unlängst der Raub im Louvre wie auch der Einbruch in das Museum für Ostasiatische Kunst in Köln im September 2023 (siehe Artikel im Kasten dieses Artikels) gezeigt. Norbert Feldhoff haben die Bilder aus Paris sehr bewegt. „Es ist mir unbegreiflich, dass man so leicht in den weltberühmten Louvre einsteigen konnte.“ Dass es dort bis heute so große Sicherheitslücken gebe, habe er nicht erwartet.