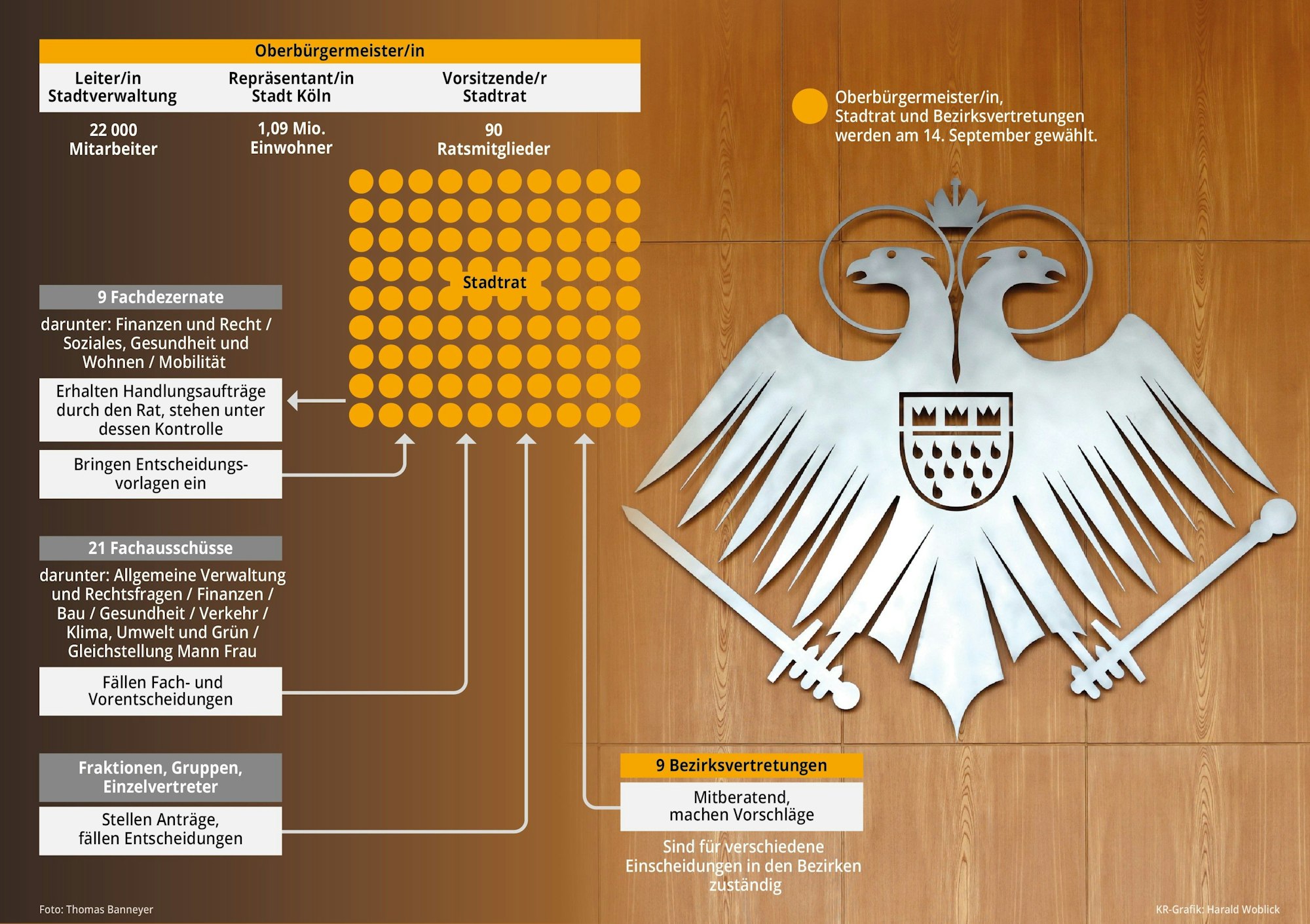

An diesem Sonntag werden Stadtrat, Bezirksvertretungen und Oberbürgermeister sowie ein Integrationsrat gewählt. Wie aber ist Stadtpolitik in Köln konkret organisiert? Ein Überblick.

Kommunalwahl 2025So arbeiten Rat und Stadt in Köln zusammen

Die letzte Ratssitzung des Kölner Stadtrats vor der Kommunalwahl. Die Sitzung ist die 44. und letzte der laufenden Ratsperiode unter der Leitung von Oberbürgermeisterin Henriette Reker.

Copyright: Thomas Banneyer

Wer entscheidet eigentlich was in der Millionenstadt? Wie arbeitet der Rat? Und welche Macht hat der oder die OB wirklich? Ein Überblick zur Kommunalpolitik.

Wofür ist der Rat der Stadt Köln zuständig?

Der Rat trifft sich etwa neunmal im Jahr zu meistens stundenlangen Sitzungen. Es werden Dutzende Themen behandelt, die sogenannten Tagesordnungspunkte. Der Rat kümmert sich um Fragen, die für die ganze Stadt relevant sind — Entscheidungen für einzelne Stadtteile treffen die Bezirksvertretungen. Von sozialen Themen über Verkehrspolitik bis zur Stadtentwicklung reicht die Vielfalt der Punkte, bei denen der Rat die wesentlichen Weichen stellt. In manchen Bereichen ergänzt er Angebote zum Beispiel des Landes. So ist für die Polizei das nordrhein-westfälische Innenministerium und somit der Landtag zuständig, für das Ordnungsamt dagegen sind es Stadt und Rat. Ähnlich sieht es bei Schulen aus: Lehrer werden vom Land beschäftigt, für Gebäude und Organisation muss die Stadt sorgen. Für viele Aufgaben hat die Stadt Tochterfirmen gegründet wie beispielsweise die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB). Sie werden von städtischen Ratspolitikern kontrolliert.

Wer macht die aktive Politik im Rat?

Der Rat umfasst insgesamt 90 ehrenamtliche Politikerinnen und Politiker, hinzu kommt die Stimme des Oberbürgermeisters. 45 Vertreter ziehen in den Rat ein, weil sie in ihrem Wahlkreis die meisten Stimmen bekommen haben. Die andere Hälfte wird prozentual zum Wahlergebnis mithilfe sogenannter Reservelisten der Parteien und Organisationen besetzt. Weil es keine Fünf-Prozent-Hürde gibt, haben auch kleinere Gruppierungen Chancen, ihre Kandidaten durchzusetzen. Wer mindestens drei Mitglieder in den Stadtrat entsenden darf, hat die Möglichkeit, eine Fraktion zu gründen. Fraktionen bekommen zusätzliches Geld zum Beispiel für Fachpersonal.

Alles zum Thema Kommunalwahlen

- Öffentliche Neuauszählung Lohmarer Wahlamt prüft nach AfD-Eingabe das knappe Ergebnis im Stimmbezirk V

- Der Neue in Mülheim Vincent Morawietz wird mit 28 Jahren zum Bezirksbürgermeister gewählt

- Stadtentwicklungsgesellschaft gegründet SPD fordert preiswerten Wohnraum in der City von Sankt Augustin

- Interview Oberbergs Landrat Klaus Grootens spricht über neue Aufgaben und fehlende Mehrheiten

- Kreistagssitzung 13 Ausschüsse gestalten künftige Kreispolitik in Rhein-Sieg

- Konstituierende Sitzung Nippes bekommt linkes Minderheitsbündnis

- Parteitag CDU verzichtet auf Debatte zu Preiser-Marians Niederlage im Kreis Euskirchen

Gibt es Regierungs- und Oppositionsparteien?

Den Rahmen für die Politik im Rathaus bildet die Gemeindeordnung für NRW. Die sieht prinzipiell kein „Gegeneinander“ von Regierungs- und Oppositionsarbeit vor, wie sie in Parlamenten wie dem Bundestag üblich ist. Stattdessen soll gemeinsam nach den besten politischen Lösungen gesucht werden. In Großstädten wie Köln hat sich aber die Praxis herausgebildet, dass mit stabilen Mehrheiten abgestimmt wird. In der bisherigen Wahlperiode haben sich Grüne, CDU und Volt auf ein Mehrheitsbündnis geeinigt. Finden sich Parteien im Rat zu einem solchen Bündnis zusammen, stellen sie in der Regel den Haushalt zusammen auf und verpflichten sich, bei wesentlichen Entscheidungen zuvor einen Konsens herzustellen. Je näher der Wahltermin rückte, umso häufiger suchten sich die Fraktionen im aktuellen Rat jedoch für einzelne, umstrittene Abstimmungen auch andere politische Partner.

Welche Rolle spielen die Fachausschüsse?

Die Mitglieder des Rates spezialisieren sich auf bestimmte Themen, damit diese fachkundig besprochen werden können. Nach der Gemeindeordnung müssen verpflichtend ein Hauptausschuss, ein Finanzausschuss und ein Rechnungsprüfungsausschuss gebildet werden. Nach Kommunalwahlen entscheiden die Ratsmitglieder, wie viele und welche weiteren Ausschüsse es gibt. Bei der Vielfalt der Aufgaben in einer Millionenstadt wie Köln ist das durchaus anspruchsvoll: In insgesamt 21 Ausschüssen beschäftigen sich die Ratsmitglieder aktuell beispielsweise mit Schulen, Gesundheit oder Finanzen. Die gewählten Ratspolitiker bestimmen vereinzelt sogenannte sachkundige Bürger beziehungsweise Einwohner, die in diesen Gremien ihre Expertise einbringen. Bei manchen Themen werden mehrere Ausschüsse beteiligt, beispielsweise bei Bauprojekten sowohl das Gremium für Stadtentwicklung, aber auch das für die Verkehrserschließung und das für soziale Einrichtungen. Kleinere Projekte werden alleine von den Ausschüssen beschlossen, bei anderen geben die Fachpolitiker nur ihr mehrheitliches Votum ab, das dann bei der Beratung im Stadtrat zur inhaltlichen Orientierung dient.

Lokalpolitik in Köln

Copyright: Harald Woblick

Für was ist der oder die OB zuständig?

Die Person, die die Oberbürgermeister-Funktion ausübt, wird direkt von den Bürgern gewählt. Am Wahlsonntag gilt als gewählt, wer mehr als die Hälfte der Stimmen erhält. Gelingt das niemandem, findet zwei Wochen später eine Stichwahl unter den beiden statt, die die meisten Stimmen hatten. Zum Oberbürgermeister-Amt gehört die Führung der gesamten Stadtverwaltung, die Repräsentation der Gemeinde und die Leitung der Sitzungen des Stadtrates. Der Job wird hauptamtlich als Wahlbeamter ausgeübt und mit gut 17.800 Euro brutto im Monat ordentlich bezahlt. Trotz der wichtigen Aufgaben hat ein Oberbürgermeister faktisch jedoch begrenzte Macht: Die Entscheidungen trifft der Rat, und da muss auch ein Verwaltungschef bei jedem einzelnen Thema um die Zustimmung von Mehrheiten kämpfen.

Was ist der Unterschied zu den weiteren Bürgermeistern?

Weil ein Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin neben zahlreichen anderen Aufgaben nicht alle repräsentativen Termine wahrnehmen kann, bestimmt der Rat ehrenamtliche Bürgermeister. Sie haben keine formelle Funktion in der Verwaltung, sondern sind ausschließlich für die Vertretung der Stadt in der Öffentlichkeit zuständig.

Wie kommen die Themen zur Abstimmung in den Rat?

Für jede Entscheidung, die getroffen wird, gibt es einen Tagesordnungspunkt bei einer Sitzung des Rates. Da sich das Gremium nur acht bis neun Mal im Jahr trifft, können schnell rund 100 Themen an einem Tag aufgerufen werden, die Ratssitzungen dauern häufig etliche Stunden. Zu jedem Punkt gibt es schriftliche Informationen, die für den öffentlichen Teil der Beratungen auch für Bürger im „Ratsinformationssystem“ der Stadt im Internet recherchierbar sind. Über die Vorschläge abgestimmt, vorher wird bei Bedarf diskutiert.

Grundsätzlich gibt es zwei Hauptwege, wie ein Entscheidungsvorschlag in den Rat kommt: Zum einen bereitet die Verwaltung anstehende Themen auf und beschreibt, wie Probleme gelöst werden sollen. Zum anderen machen die Politiker selbst Vorschläge und stellen diese zur Abstimmung. Um ihre Chancen zur Zustimmung zu erhöhen, finden sich meist schon bei der Formulierung solcher Anträge Fraktionen zusammen, die mit einer Mehrheit im Rat rechnen dürfen. Anträge der Minderheit haben in aller Regel kaum Chancen auf Zustimmung. Fachausschüsse des Rates beraten Entscheidungen vor, dazu kommen Beratungsremien wie der Integrationsrat, der Menschen mit Migrationshintergrund eine Stimme geben soll.

Wie finanziert die Stadt ihren Haushalt?

Pro Jahr gibt die Stadt Köln derzeit rund 6,5 Milliarden Euro aus. Die meisten Posten sind Pflichtaufgaben im Auftrag von Land oder Bund, wie beispielsweise die Auszahlung von Sozialleistungen. Bei freiwilligen Aufgaben muss die Stadt derzeit sehr vorsichtig sein, weil sie nicht genug Einnahmen für alle politischen Wünsche hat.

Bei den Einnahmen spielen Steuern die größte Rolle. Die wichtigsten Anteile des Haushalts machen die Zahlungen aus, die über die Grundsteuer und die Gewerbesteuer eingenommen werden.

Die genaue Höhe der Gewerbesteuer kann die Stadt in vorgegebenen Grenzen selbst bestimmen. Weil die Gewerbesteuer so wichtig für das Rathaus ist, spielt die Ansiedlung und das Halten von Unternehmen in der Stadtpolitik meist eine besondere Rolle. Zudem bekommen die Kommunen einen Anteil an der Einkommensteuer, außerdem haben sie eigene Bereiche wie die Vergnügungs- oder Hundesteuer. Hinzu kommen Gebühren und Abgaben für in Anspruch genommene Leistungen wie die Ausstellung eines Ausweises, eine Baugenehmigung oder ein „Knöllchen“ für falsches Parken. Für größere Projekte gibt es zuweilen Zuschüsse vom Land oder vom Bund.

Wie ist die Stadtverwaltung organisiert?

Die Verwaltung unter Leitung des Oberbürgermeisters hat neun große Fachabteilungen, die Dezernate genannt werden. Deren Chefs, die Dezernenten, werden für jeweils acht Jahre vom Rat als Beamte auf Zeit gewählt. Unter dem Dach der Dezernate ist die Bearbeitung der Themen in Ämter aufgeteilt – vom Jugendamt bis hin zum Straßenverkehrsamt.

Wie kann man sich als Bürger direkt einbringen?

Mit einem Anliegen kann man sich zunächst an die Verwaltung und an die Ratspolitiker wenden. Sollte man damit keinen Erfolg haben, gibt es weitere Wege:

Jederzeit können einzelne Bürger „Anregungen und Beschwerden“ an Rat und Bezirksvertretungen richten. Im Rat beschäftigt sich der dafür eigens gegründete Beschwerdeausschuss mit diesen Themen. Wer verbindlicher etwas auf die politische Agenda heben will, kann einen Einwohnerantrag stellen. Damit kann verlangt werden, dass sich der Rat mit dem benannten Thema beschäftigen muss. In Köln muss ein solcher Antrag jedoch von 8000 Menschen unterschrieben sein. Noch höhere Hürden gibt es für ein Bürgerbegehren. Drei Prozent der Bürger müssen hier unterzeichnen, in Köln also mehr als 24.500. Das Begehren muss eine konkrete Entscheidungsfrage formulieren. Stellt der Rat fest, dass die formalen Vorschriften erfüllt sind, wird ein Bürgerentscheid organisiert – wie bei einer Wahl müssen die Menschen dann darüber abstimmen, wobei eine hohe Mindestzahl an Teilnehmenden nötig ist. Kommt so eine Entscheidung zustande, ist der Rat daran gebunden.

Welche Kompetenzen haben die Bezirksvertretungen?

Jeder der neun Stadtbezirke in Köln hat eine eigene politische Vertretung, die Bezirksvertretung. Sie wählt aus ihrer Mitte einen ehrenamtlichen Bezirksbürgermeister, der den Stadtbezirk repräsentiert und die Sitzungen des Gremiums leitet – im Gegensatz zum Oberbürgermeister nicht zugleich die Verwaltung führt. Die Bezirksvertretungen entscheiden über Belange, die nur die Veedel betreffen, wie die Einrichtung von Zebrastreifen oder Zuschüsse für örtliche Kultur. Außerdem beraten sie mit bei stadtweiten Entscheidungen, die ihr Gebiet betreffen.