Wirtschaftsexperte Rüdiger Bachmann spricht im Interview über die systematische Schwächung von US-Institutionen und die Folgen für Demokratie und Wirtschaft.

Ökonom über die US-PolitikStiftet Trump bewusst Chaos, Herr Bachmann?

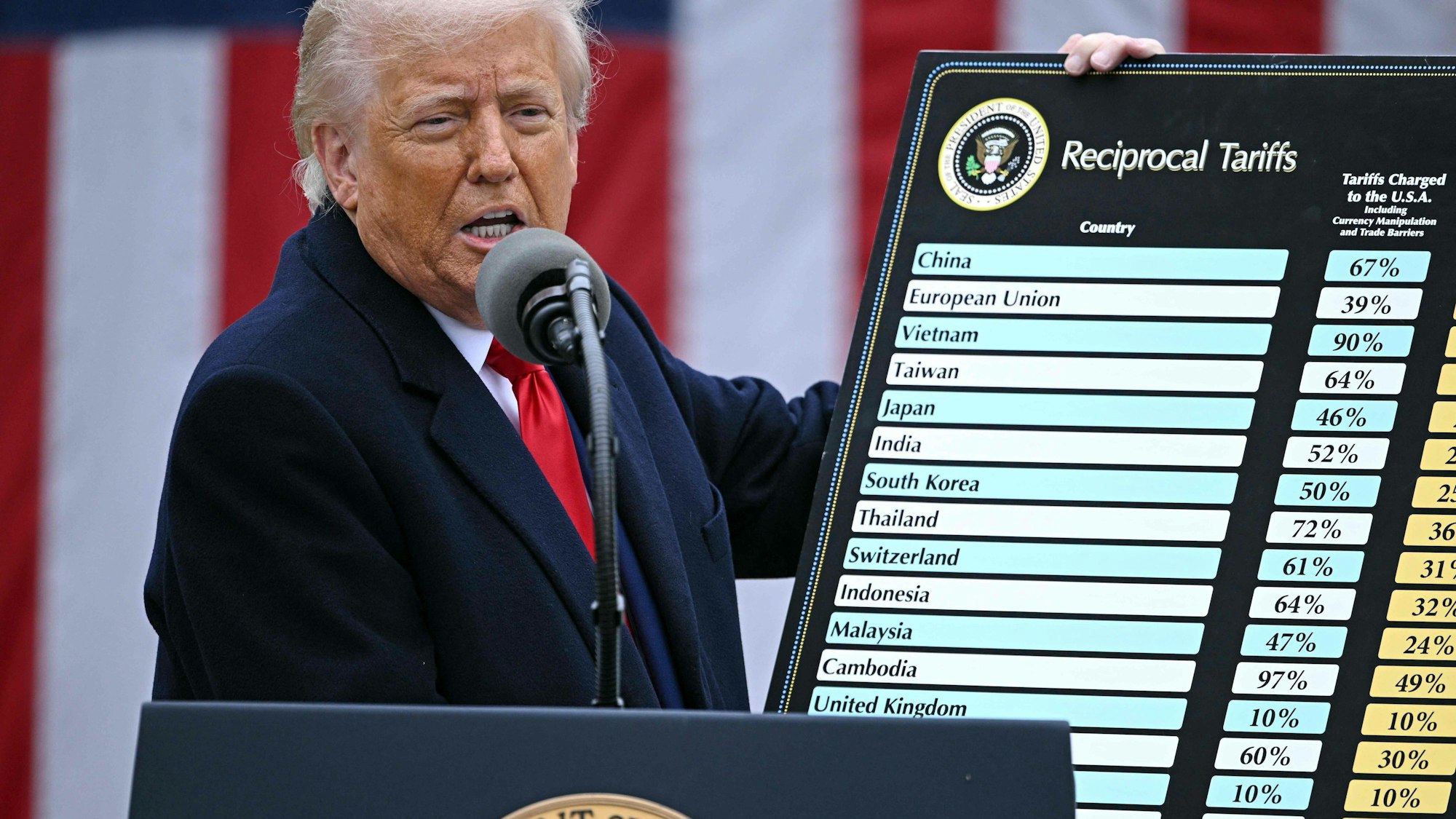

US-Präsident Trump am 2. April 2025 mit einer Übersicht über von ihm verhängte Importzölle. in

Copyright: AFP

Entlassungen von Spitzenbeamten und Militärs, Abkehr von der korrekten Erfassung wirtschaftlicher Daten, Druck auf die Opposition: Wohin bewegen sich die USA unter Donald Trump? Der in Ann Arbor lehrende Wirtschaftswissenschaftler Prof. Rüdiger Bachmann über den Umbau der USA zur Autokratie.

Herr Bachmann, die Trump-Administration feuert Spitzenmilitärs, Gesundheitsexperten, sogar den Chef der Eisenbahn-Regulierungsbehörde. Aber die Entlassung von Lisa Cook, einer Gouverneurin der US-Notenbank Fed, erregt besonderes Aufsehen. Zu Recht?

Die Entlassung – oder besser gesagt: der Versuch einer Entlassung – ist tatsächlich historisch. Eigentlich kann eine Notenbankgouverneurin nur aus gewichtigen Gründen, etwa wegen einer Verurteilung, entlassen werden. Das ist hier nicht der Fall. Es wird jetzt darauf ankommen, was Notenbank-Chef Jerome Powell tut. Die US-Notenbank Fed hat als unabhängige Institution eine eigene Polizeieinheit. Wird sie Lisa Cook daran hindern, ihr Büro zu betreten? Ich denke, Lisa Cook wird weiterarbeiten, und am Ende könnte das zum Konflikt zwischen verschiedenen Polizeikräften führen. So oder so ist der Schaden da, die Märkte zweifeln immer mehr an der Unabhängigkeit der Fed, Unabhängigkeit nicht nur in der Geldpolitik, sondern auch bei der Bankenaufsicht. Man stelle sich einmal vor, was es bedeuten würde, wenn die Banken durch staatliche Repression gezwungen würden, Kredite an Trumps Firmen oder ihm genehme Leute oder den Staat selbst zu vergeben. Und die Fed ist noch in einer weiteren Hinsicht unabhängig: Sie liefert Daten. So wie auch die Arbeitsmarktbehörde bisher unparteiisch Daten lieferte. Auch deren Chefin hat Trump entlassen. Das halte ich für fast noch gravierender als den Eingriff bei der Fed, denn die Fed ist ja ein kollektives Entscheidungsgremium, in dem es auf eine einzelne Gouverneurin nicht so zentral ankommt.

Warum?

Bisher hatten die USA die beste öffentliche Statistik der Welt. Andere Länder, auch Deutschland, haben sich daran ausgerichtet. Die Arbeitsmarktstatistik spielt hier eine zentrale Rolle. Trump hat die bisherige Chefin der Statistikbehörde, Erika McEntarfer, entlassen, weil die von ihr gelieferten Daten ihm missfielen. Das ist nicht einfach ein Angriff auf eine Beamtin. Das ist ein Angriff auf die Wahrheit selbst. Wenn wir uns noch nicht mal darüber einig sind, dass wir unabhängige statistische Fakten brauchen und ihnen bei aller im Einzelnen möglichen Kritik trauen können, dann ist ein rationaler Diskurs nicht mehr möglich. Dann sind wir in einer Situation wie in China und Russland, wo die Wahrheit nichts mehr zählt.

Was bedeutet das für Sie als Wissenschaftler?

Tja, wir Ökonomen müssen dann zu Wirtschaftshistorikern werden und nur noch alte Daten auswerten, die Ära Trump also ausblenden, für alle Ewigkeit. Denn Daten, die jetzt nicht korrekt erfasst sind, können auch im Nachhinein nicht mehr generiert werden. Wir könnten auch wieder reine Theoretiker werden. In den Anfangszeiten der Wirtschaftswissenschaften war das auch der Fall, weil es kaum Daten gab. Wir können uns mit Daten aus anderen Ländern beschäftigen, ich zum Beispiel mit deutschen Daten. Oder wir versuchen, Daten auf Umwegen zu gewinnen. Zum Beispiel durch die Online-Auswertungen das Ausmaß der Inflation zu erfassen. Solche alternativen Messungen galten bisher als Ergänzung, sozusagen als zweite Meinung neben der amtlichen Statistik – jetzt brauchen wir sie als Brückenlösung an ihrer Stelle.

Und auch unter den frühen Nazi-Politikern gab es einfach Deppen und daneben kluge, aber ideologisch radikal überzeugte Leute und Profiteure. Genau diese Mischung sehen wir in der Trump-Administration.

Wie will Trump denn ohne korrekte Daten Politik machen? Er hat ja auch den Chef des Militärgeheimdienstes entlassen, weil die Analyse des Bombenangriffs auf Irans Atomprogramm ihm nicht gefiel. Aber auf welcher Basis will er dann Entscheidungen treffen?

Ihm und seinen Leuten geht es nicht ums Gemeinwohl. Alles, was sie tun, schadet den USA im geostrategischen Wettbewerb mit Russland und China. Und damit haben sie kein Problem. Die Trump-Administration ist zum Teil zusammengesetzt aus Clowns. Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Junior ist zum Beispiel einfach ein Quacksalber. Auch Handelsberater Peter Navarro gehört zu den Leuten, die einfach dumm sind und nichts von ihrem Handwerk verstehen. Idiokratie nenne ich es, wenn solche Leute Entscheidungsgewalt haben. Und dann gibt es jede Menge Mitläufer, Profiteure, auch autoritäre Charaktere, die eine merkwürdige Bewunderung für Trump haben. Und sie alle werden von der Führerfigur Trump zusammengehalten. Ich scheue mich nicht mehr, ihn Führerfigur zu nennen. Damit will ich Trump nicht mit Hitler vergleichen, das Agieren seiner Regierung nicht mit Verbrechen wie dem Holocaust. Aber es gibt sehr interessante Parallelen zu den Jahren 1933 und 1934, als Deutschland zur Autokratie umgebaut wurde. Und auch unter den frühen Nazi-Politikern gab es einfach Deppen und daneben kluge, aber ideologisch radikal überzeugte Leute und Profiteure. Genau diese Mischung sehen wir in der Trump-Administration. Um gute Politik, für die man Daten brauchen würde, geht es da nicht mehr.

Geht es dann eher darum, Chaos zu stiften? Einen permanenten Ausnahmezustand?

Das wäre die Theorie von Carl Schmitt: Souverän ist, wer den Ausnahmezustand kontrolliert. Das gehört tatsächlich zum autoritären Drehbuch. In der Tat gibt es in Trumps Umgebung Intellektuelle, die Schmitt faszinierend finden. Diese permanente Erratik, die Unberechenbarkeit von Entscheidungen unter Trump hat einerseits etwas mit Clownerie und schlichter Unfähigkeit zu tun, andererseits wird sie tatsächlich bewusst eingesetzt. Um den permanenten Ausnahmezustand zu schaffen und damit den Zugriff auf die Gesellschaft immer fester machen zu können.

Nun könnte man sagen, Autokraten, die einigermaßen erfolgreich sind wie Wladimir Putin oder der chinesische Präsident Xi, die mögen zwar Statistiken fälschen lassen, aber sie haben doch einen Plan. Hat Trump den?

Ich würde Putin nicht gerade erfolgreich nennen. Mit seinem Plan, die Ukraine zu erobern, ist er gescheitert. Aber er ist sicher klüger als die meisten Angehörigen der US-Administration. Auch bei Xi würde ich Fragezeichen machen. Unter seinen Vorgängern wurde China deutlich besser gemanagt. Da gab es zwar keine Demokratie, aber doch eine gewisse Meritokratie und zumindest innerparteiliche Fraktionen und damit verschiedene Lösungsansätze. Und um hoch ins Zentralkomitee zu kommen oder gar Generalsekretär zu werden, musste man zum Beispiel als Provinzgouverneur seine Fähigkeiten gezeigt haben. Wenn Sie eine wirklich kluge, hochfunktionale Autokratie sehen wollen, schauen Sie auf Singapur. Auch wenn das ein Stadtstaat mit eigenen Voraussetzungen ist: Die verstehen etwas von guter Staatskunst. Xi hat Leute, die etwas von Staatskunst verstehen, dagegen rausgeworfen.

Und Trump?

Der orientiert sich am ehesten an Autokraten wie dem Ungarn Viktor Orbán, den er bewundert und der einen sogenannten kompetitiven Autoritarismus durchgesetzt hat. Und dann faszinieren ihn absolut wahnsinnige wirtschaftspolitische Experimente, wie man sie vom Peronismus oder Kirchnerismus mit seiner Inflationspolitik in Argentinien kennt oder vom Maoismus in China. Das sind die großen ideengeschichtlichen Linien. Fähige Autokraten wie in Singapur interessieren ihn eher nicht.

Die Kirchners haben Argentinien heruntergewirtschaftet …

Es gibt in den USA noch fähige Leute, die nicht von Trump abhängig sind. Deshalb wird Amerika nicht sofort auf ein derartiges Niveau herunterkommen. Aber das Beispiel Argentinien zeigt, dass man wirtschaftlich massiv absteigen und verarmen kann. Es wird auch nicht wie in Russland zugehen. Da wären schon zehn, 15 Jahre Trumpismus nötig, damit die USA dermaßen verfallen.

Aber wenn Trumps Ziel nun die Reindustrialisierung ist, wird er es gewiss nicht schaffen, indem er Aluminium und Stahl teurer macht.

Was hat Trumps großes Experiment, seine Zollpolitik, bisher bewirkt? Wenn da jetzt zum Beispiel die Aluminiumpreise steigen, was kommt da bei den Leuten an?

Trumps Vize JD Vance hat das Sterben der industriellen Basis im Mittleren Westen hautnah erlebt. Das ist ein reales Problem. Aber wenn Trumps Ziel nun die Reindustrialisierung ist, wird er es gewiss nicht schaffen, indem er Aluminium und Stahl teurer macht. Die Ziele seiner Zollpolitik sind auch nicht miteinander vereinbar. Wenn er damit wie versprochen Produktion in die USA zurückholen könnte, fielen die Staatseinnahmen weg, die die Zölle bringen sollen. Und wenn man jetzt auf die Wachstumsraten blickt und sagt, die sind immer noch höher als in Deutschland, sollte man nicht übersehen: Diese Raten sind schwächer ausgefallen als früher. Die USA verlassen ihren bisherigen Wachstumspfad. Auch in Folge ihrer Migrationspolitik. Und einer Wissenschaftspolitik, die die Wissenschaft zerstört. Die Arbeitsmarktdaten sind schon extrem schwach, deshalb wurde die Statistikchefin ja gefeuert. Es wird wahrscheinlich keine Rezession geben, keine massive Wirtschaftskrise, aber eine Stagnation. Die Dynamik der US-Wirtschaft wird erlahmen. Ein Sterben auf Raten, oder wie man in den USA sagt: ein Tod durch tausend kleine Wunden.

Ein Berufungsgericht in Washington hat einen Teil der von Trump verhängten Einfuhrzölle für rechtswidrig erklärt. Ändert das etwas?

Nein, das ändert erst einmal nichts, weil die Zölle ja in Kraft bleiben und diese Entscheidung von diesem Gericht allgemein so erwartet wurde (so dass noch nicht mal die Unsicherheit zusätzlich erhöht wird). Entscheidend ist hier – wieder einmal – der Supreme Court. Aber das wird dauern.

Was ist aus Trumps Bündnis mit den großen Bossen geworden? Elon Musk hat sich doch verabschiedet.

Aber die meisten Bosse reihen sich weiter ein. Auch das ist eine Parallele zu 1933. Autokratie, Idiokratie, Kleptokratie. Das führt zu einem korrupten Kapitalismus, zum Ausbleiben von Wettbewerb und damit zu Dysfunktionalität. So ein System hat ein gewisses Vorbild in Putins Russland – und ja, auch diese Veränderungen tragen zum Sterben auf Raten, zum Tod durch tausend kleine Wunden bei.

Werden die US-Bürger irgendwann merken, was alles nicht funktioniert? Konkret in ihrem Alltagsleben?

Klar, im Supermarkt spüren sie nicht die Inflationsstatistiken. Aber sie spüren die Inflation.

Könnte das politische Konsequenzen haben?

Das hängt zunächst einmal davon ab, ob es noch faire und freie Wahlen gibt. Das Trump-Regime arbeitet daran, das Wahlsystem zu manipulieren, was aber nicht so einfach ist, weil in den USA auch Wahlen des Bundes dezentral, auf Ebene der Bundesstaaten organisiert werden. Das ist eines dieser Hindernisse vor einem Übergang zur Autokratie wie 1933/34. Auf der anderen Seite ist die Regierung Trump ja schon viel weiter, jedenfalls rhetorisch. Stephen Miller, stellvertretender Stabschef im Weißen Haus, hat gesagt, dass er die Demokratische Partei als extremistische Vereinigung ansehe, was ein Verbot implizieren könnte. Das kann dann ganz schnell gehen.

Am Ende entscheidet immer die Exekutive. Sie hat die Panzer und die Gewehre. Gerichte und Parlamente verfügen darüber nicht.

Geht das in den USA denn so einfach?

Am Ende entscheidet immer die Exekutive. Sie hat die Panzer und die Gewehre. Gerichte und Parlamente verfügen darüber nicht. Gewaltenteilung funktioniert nur, wenn die Exekutive sich zurückhält. Wenn sie darauf verzichtet, mit Gewalt zum Beispiel gegen Gerichtsentscheidungen vorzugehen, die ihr nicht passen. So oder so wird es sicher auch weiter irgendwelche Wahlen geben. In Ungarn, in der Türkei, in Israel gibt es ja auch Wahlen. Aber ob diese Wahlen noch irgendeine Bedeutung haben, da mache ich ein großes Fragezeichen. Und dann werden wir hier aus dem Ausland gefragt, warum es nicht einfach einen Generalstreik gibt. Wie das in Frankreich der Fall wäre, wenn jemand die Republik antastet. Dazu wird es aber nicht kommen, weil es viele Gewerkschaften gibt, die Trump auf seine Seite gezogen hat. Und weil viele Arbeiter von Trump überzeugt sind. Das heißt: Die industrielle Basis wäre bei solchen Streiks vermutlich gar nicht dabei. Wenn Journalisten, Professoren und Banker streiken sollten, dann würden die halt einfach gefeuert.

Aber Umfragen zeigen doch eine ziemliche Unzufriedenheit mit Trump. Und es gibt den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom, der in aufsehenerregender Weise gegen Trump auftritt. Könnte der eine Kristallisationsfigur sein, jemand, der dem Protest eine Richtung gibt?

Ja und Nein. Die Zwischenwahlen zum Kongress, die 2026 anstehen, sind ausgemachte regionale Wahlen. Viel stärker regional geprägt als Bundestagswahlen in Deutschland, wo, so scheint es mir, kaum jemand seinen Abgeordneten kennt. 2026 kämpfen Kandidaten gezielt vor Ort, Distrikt für Distrikt, Bundesstaat für Bundesstaat um die Sitze. Erst der Präsidentschaftswahlkampf 2028 wird wieder national geführt werden. Deshalb halten mögliche demokratische Kandidaten jetzt tunlichst ihr Pulver trocken. Nach aller bisherigen Erfahrung fahren sie gut damit, die Zwischenwahlen abzuwarten. Erst danach tritt man üblicherweise nach vorn. Newsom macht es anders. Er läuft eigentlich zu früh los. Das ist eine sehr riskante Strategie. Aber es ist vielleicht notwendig, dass jemand das so macht. Und vielleicht honorieren die Wähler am Ende, dass er den Mut hatte, in einem politisch schwierigen Umfeld die konventionelle Wahlkampf-Choreografie auf den Kopf zu stellen.

Prof. Rüdiger Bachmann

Copyright: Rüdiger Bachmann

Prof. Rüdiger Bachmann lehrt Wirtschaftswissenschaften an der University of Michigan in Ann Arbor, einer der führenden US-Universitäten.