Wie die Freundschaft zwischen Thomas Mann und dem Literaturprofessor Ernst Bertram an der Nazi-Zeit zerbrach - und am Ende doch noch versöhnt wurde.

150. GeburtstagDer Nobelpreisträger Thomas Mann und sein Kölner Freund

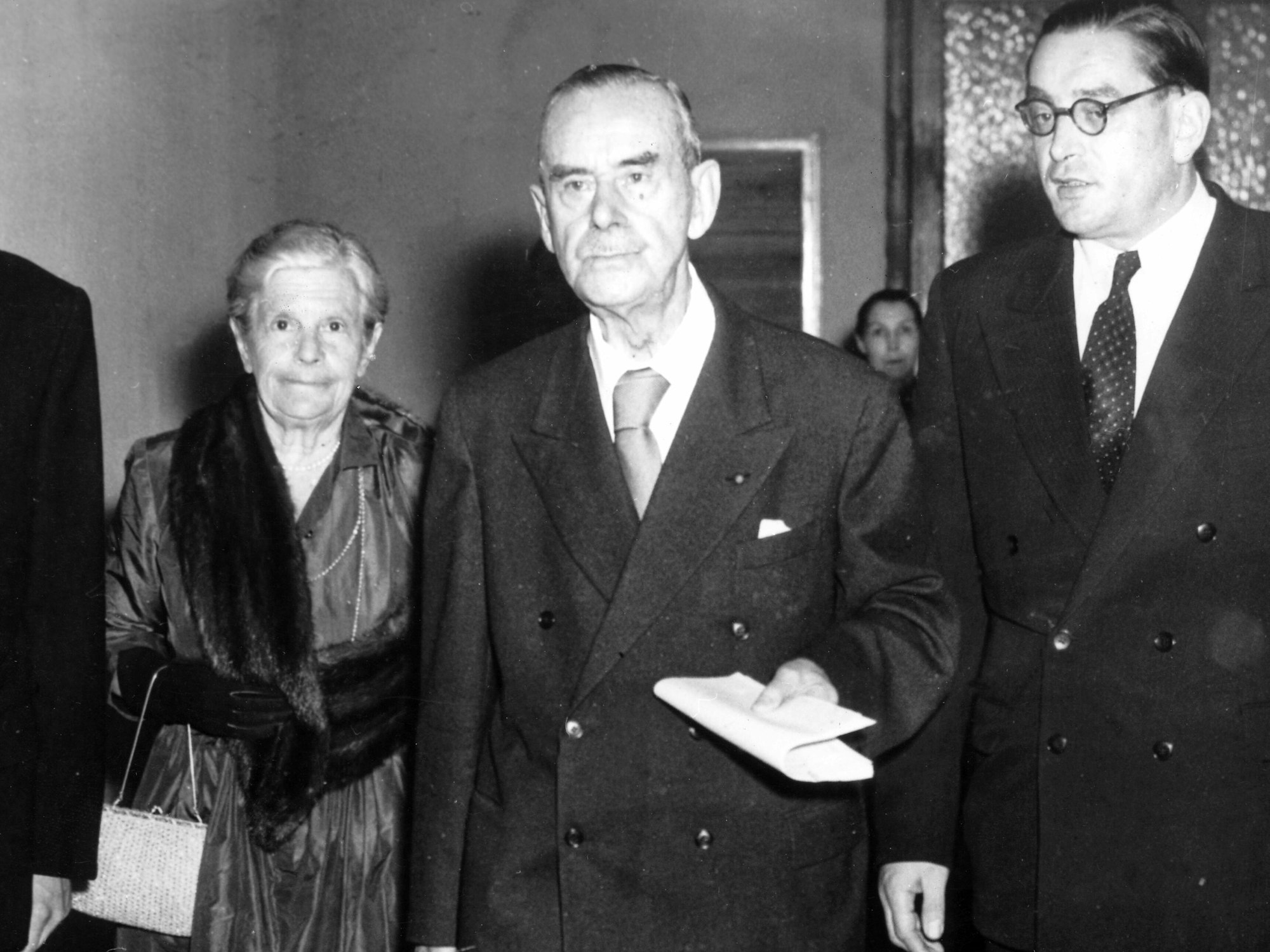

Der Schriftsteller Thomas Mann (M) mit seiner Ehefrau Katja und Professor Dr. Emmerich, Leiter des Ferienkurses der Universität Köln, kurz vor Betreten des Hörsaales am 24.8.1954 in der Kölner Universität.

Copyright: picture-alliance / dpa

„Dieser Abend wird unzweifelhaft für Köln eines der größten literarischen Ereignisse seit langer Zeit“, schwärmte die Lokalpresse über eine Lesung von Thomas Mann am Freitag, 29. November 1929, abends 8 Uhr im großen Saal der Lese in der Langgasse 6, der heutigen Neven-DuMont-Straße. Die Sensation war nicht nur, Thomas Mann überhaupt zu einem Besuch gewonnen zu haben. Eigentlich wollte dieser nämlich in diesem Jahr gar keine Vorträge halten.

Nobelpreisträger liest unveröffentlichte Werke

Zur Sensation wurde die Veranstaltung, weil hier überraschenderweise der frischgekürte Nobelpreisträger las. Im Oktober war es erst verkündet worden, nun sollte er direkt im Anschluss an die Lesung über Dänemark zur Preisverleihung nach Stockholm reisen. Thomas Mann, der nun doch mehrere Zwischenstationen etwa in Bonn und Düsseldorf einlegte, trug in Köln Passagen aus dem ersten Teils seines noch unveröffentlichten Romanprojekts Josef und seine Brüder vor. Das Interesse am damals schon nicht immer unumstrittenen Autor war gewaltig. „Schon lange vor Beginn drängte sich ein breiter, dichter Menschenstrom die Treppen zum großen Saal hinauf und füllte bald den Raum bis auf den letzten Platz“, berichtet die Presse, um sogleich exorbitante Lobgesänge auf den frischen Nobelpreisträger anzustimmen: „Allein schon der äußere Eindruck dieses Abends war hoch und festlich, und es war nicht zuletzt auch die persönliche Erscheinung Thomas Manns selbst, sein Auftreten, sein Sprechen, seine Stimme, der Ausdruck seines Gesichts während des Vorlesens, die Bewegungen seiner Hände, was diesen Eindruck des Ungewöhnlichen und Festlichen noch erheblich steigerte. Die Gepflegtheit seines Äußern, die Ruhe und Selbstsicherheit seines Wesens, die redliche, peinlichst gewissenhafte Gemessenheit des Vortrags hinter der noch die Leidenschaftlichkeit einer Bemühung, einer seelischen Anteilnahme spürbar wurde – alles das verdichtete sich zu dem einprägsamen und unvergesslichen Bild einer Dichterpersönlichkeit, in der sich die Größe eines wahrhaft schöpferischen Geistes, die Lebenswürde eines zutiefst verantwortungsbewussten Künstlertums, die alle Gegensätze umfassende Weisheit eines reifen, disziplinvollen Menschen zu einer harmonischen Einheit geordnet hat.“ Das Publikum jedenfalls dankte nach der Lesung „mit langem, bekenntnishaftem Beifall“.

Frühe Schwierigkeiten bei Thomas Manns Köln-Besuch

1929 meinte es das Schicksal also gut mit Thomas Mann und Köln. Anders war dies 1918 gewesen. Für Dezember 1918 hatte der Westdeutsche Schriftstellerbund Mann zum Gastspiel eingeladen – wer konnte ahnen, dass der November das Ende des Weltkriegs und einhergehend das Ende der bisherigen Gesellschaftsordnung bringen würde? Auch dass Köln fortan von den Briten besetzt war, erschwerte den Besuch des Wahl-Münchners. Er wurde verschoben. Erst auf den Februar 1920, schließlich auf den 16. November 1920. Dann endlich las Thomas Mann im Weißen Saal der Bürgergesellschaft am Appellhofplatz: aus den Manuskripten seiner noch unveröffentlichten Romane Der Zauberberg, der 1924 erscheinen sollte, und Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, der erst 1954 in seiner definitiven Form veröffentlicht und zum Schwanengesang des Schriftstellers werden würde. Außerdem die Novellen Das Wunderkind und Das Eisenbahnunglück. Damals urteilte die Lokalpresse noch wesentlich gemäßigter über Thomas Mann: „Wohl kein Großer, kein Genie, aber ein Tiefer, eine Seele ist dieser Dichter, der mit Liebe an den Lichtern des Lebens hängt und doch mit leisem Weltschmerz erkennt, dass ihre Schatten die Länge des Abends werfen.“

Alles zum Thema Universität zu Köln

- Streit in Kölner Gastro um Kreuz Kölner Aushilfskraft verliert Job wegen Kreuz-Kette

- Aktivist aus Überzeugung Roland Schüler ist neuer Lindenthaler Bezirksbürgermeister

- US-Präsident will Atomwaffentests „An Trumps Anweisung ist alles falsch, was drinsteht“

- Jung, brutal, respektlos Studie zu Jugendkriminalität teils alarmierend

- Kritik an Bürgermeistern Ist das noch Wirtschaftsförderung in Rhein-Erft oder schon Schleichwerbung?

- Samy Deluxe zu Gast Wie das „Cologne Hip Hop Institute“ Rapstars an die Kölner Uni holt

- Nach Telefonat mit Putin Kölner Politologe sieht Trump „in einer Zwickmühle“

Die enge Verbindung zu Ernst Bertram

Eine enge Verbindung zur Domstadt sollte für Thomas Mann entstehen, als sich sein zwischenzeitlich wohl bester Freund hier niederließ. Die „herzlichsten Glückwünsche zu Ihrer Ernennung“ schreibt Thomas Mann 1922 an Ernst Bertram anlässlich dessen Berufung zum Professor für Neuere Deutsche Literaturgeschichte an die neu gegründete Universität zu Köln. Bertram war eine nicht unproblematische Gestalt. Thomas Mann bezeichnete ihn als den Vertrauten seiner in den Betrachtungen eines Unpolitischen festgehaltenen „Grübeleien“. Auf 600 Seiten rechtfertigt hierin ein demokratischen Gedanken noch sehr skeptisch gegenüberstehender Thomas Mann die deutsche Kriegspolitik mit teils überscharfer Sprache, um einen deutschen „Sonderweg“ zu proklamieren. Thomas Mann wiederum hatte an Bertrams 1918 publizierter Habilitationsschrift „Friedrich Nietzsche. Versuch einer Mythologie“ so intensiven Anteil, dass er sie in einem Brief als „unser Nietzsche-Buch“ bezeichnet. Als Taufpate von Tochter Elisabeth taucht Bertram in Thomas Manns Gesang vom Kindchen auf.

Bertram wurde für die Familie Mann zur Anlaufstelle in Köln und umgekehrt. Sohn Klaus Mann berichtet von „Professor Ernst Bertram aus Köln, der seine langen Ferien meist in München, oft in unserem Hause verbrachte“. Die Familie Mann revanchierte sich mit Gegenbesuchen in der Wolfgang-Müller-Straße 15 in Köln-Marienburg. Durch diese Verbindung nahm Thomas Mann besonderen Anteil an den politischen Ereignissen in der Stadt – beispielsweise als die britischen Besatzungstruppen Ende Januar 1926 aus Köln abzogen. Thomas Mann übermittelte daraufhin im Brief Für freies Volk auf freiem Grunde!, der in der Rheinischen Zeitung vom 20. März 1926 erschien, seine Glückwünsche: „Der Glockenjubel von Köln hat in unser aller Herzen nachgedröhnt“, versichert der Schriftsteller hier. „Er galt dem endgültigen Scheitern schlimmer Pläne, er bestätigte die Einheit des Reiches und läutete, so hoffen und glauben wir, eine große, freie Zukunft ein.“

Nach den Wahlen wollten wir heim, aber die dringendsten Warnungen hielten uns zurück.

In Vertrauen auf die große, freie Zukunft blieb das Verhältnis zum nationalliberalen Bertram lange weitgehend unbelastet. „Wird es Ihrer lieben Mutter nicht zu beschwerlich sein, mich aufzunehmen?“ fürchtet Thomas Mann im Januar 1926 und zeigt sich wiederum im Dezember 1926 herzlich dankbar „für Ihre und Ihrer Mutter freundliche Bereitwilligkeit, mich bei sich aufzunehmen“. Mann bekundet Vorfreude, von Bertram im Juni 1928 „noch einmal durch die komplettierte Pressa“, jene legendäre Ausstellung am Deutzer Rheinufer, geführt zu werden. 1932 dankt Mann im Nachklang eines Besuchs vom 11. bis 14. November: „Die Marienburg hat sich abermals herzlich wohltuend bewährt.“

Bruch der Freundschaft nach 1933

Die Entfremdung zwischen Thomas Mann und seinem Kölner Freund war aber schließlich nicht mehr zu überbrücken. Bertram, der die Machtergreifung der Nationalsozialisten begeistert begrüßte, warf Thomas Mann zu geringes Nationalgefühl vor – hatte der Freund doch nach vielen inneren Kämpfen schließlich den Republikaner in sich entdeckt. Klaus Mann berichtet, wie Bertram schon zuvor immer wieder „auf die Zustände im besetzten Rheinland“ geschimpft habe: „Von den farbigen Truppen sprach er mit Hass und Hohn, nannte sie äffisch und obszön.“ Obwohl Bertram nicht einmal verhindern konnte, dass bei den Bücherverbrennungen in Köln, an denen er wohl mitwirkte, auch Thomas Manns Bücher Opfer der Flammen wurde, verstand er nicht, warum sein Freund von der im Februar 1933 begonnenen Auslandsreise einfach nicht zurückkehren wollte. „Nach den Wahlen wollten wir heim, aber die dringendsten Warnungen hielten uns zurück,“ entschuldigt Thomas Mann mit Understatement in einem Brief. Als Bertram weiter auf eine Rückkehr drängt, lässt Thomas Mann schließlich die Zwischentöne weg. Als Ehemann einer jüdischen Frau zeigt er sich in einem Brief vom November 1933 fassungslos, „dass Sie das mir von Grund aus Abscheuliche bejahen und verherrlichen und mich zugleich herzlich einladen, ebenfalls gemeinsame Sache damit zu machen. Ich kann diese Mahnungen nur als Äußerungen einer etwas gedankenlosen Gutmütigkeit empfinden. Von allem Übrigen abgesehen, kann ich ja nicht gut in einem Lande leben, wo meine Frau Beleidigungen ausgesetzt wäre und meinen Kindern grundsätzlich jede Betätigungsmöglichkeit abgeschnitten ist.“ Und so verabschiedet sich Thomas Mann von seinem langjährigen Kölner Freund: „Lieber Bertram, leben Sie wohl in Ihrem völkischen Glashause, geschützt vor der Wahrheit durch eine Brutalität, die so wenig die Ihre ist!“ Thomas Mann schrieb seinen Doktor Faustus. Sein Sohn Klaus äußerte die Vermutung, die Hauptfigur, die den Teufelspakt eingegangen ist, „dürfte wohl leicht Bertramsche Züge haben“.

Nach dem Krieg, 1948, erreicht Thomas Mann die Anfrage, ob er Bertram bei dessen Entnazifizierung behilflich sein könne. „Ernst Bertram ist ein lieber, feiner und reiner, geistig außerordentlich hochstehender Mensch und war durch viele Jahre mein und meines Hauses bester Freund“, schreibt Thomas Mann daraufhin. „Was uns zu meinem Kummer einander immer mehr entfremdete war das politisch Virulentwerden seines Germanisten-Romantismus, seiner Ergebenheit an einen Blondheitsmythos und Edel-Nationalismus.“ Entschieden widerspricht er der Behauptung, Bertram sei kein Nationalsozialist gewesen. „Natürlich war er es nicht wie Hinz und Kunz, aber er war es als Mythiker, Idealist und Träumer.“ Trotzdem plädiere er „mit aller Entschiedenheit dafür, dass man ihm ein anständiges Ruhegehalt und produktive Selbstbestimmung gewährt.“

Ein Symbol der Versöhnung

Das war mehr, als Bertram erhoffen konnte. Ein zaghafter neuer Briefwechsel beginnt. Im August 1954 besucht Thomas Mann wieder das Rheinland „Mein Mann hatte einen Vortrag an der Universität in Köln zu halten, wo er aus dem Felix Krull las“, berichtet Katja Mann. Obwohl sie zunächst ein Treffen mit Bertram lieber vermieden hätten, fahren sie ihn besuchen – inzwischen wohnte er einige Häuser weiter in der Wolfgang-Müller-Straße 11: „Er hatte etwas ausgesprochen Tantenhaftes. In seiner Wohnung hatte er lauter so Zeug herumstehen, und wir sahen uns alles an, und dann wollten wir gehen. Da sagte er: Ja, ich hatte eigentlich auch ein paar Erfrischungen bereitgestellt; seine Aufregung über den Besuch war so groß, dass er alle Formen der Gastlichkeit darüber vergessen hatte. Wir sagten: Das ist ja reizend, und dann hat er prachtvoll aufgefahren, und wir haben noch bei ihm gespeist.“ „Freundlicher Aufenthalt in seiner sinnig-schönen Wohnung, voller persönlicher und künstlerischer Andenken“, notiert Thomas Mann 1954 in seinem Tagebuch über den Besuch, der, wie alle seine Deutschlandreisen nach dem Krieg, ein Symbol der Versöhnung geworden war.

Noch kurz vor seinem Tod im August 1955 schreibt Thomas Mann eine letzte Karte an seinen alten Freund und Patenonkel seiner Tochter: „Wir denken oft mit stiller Freude an unseren Besuch bei Ihnen zurück.“